A hasthag #MeToo (#EuTambém) já foi tuitada mais de um milhão de vezes em 85 países. Ela foi amplamente utilizada por mulheres e pessoas não cisgênero, na esteira do escândalo de Harvey Weinstein, para apontar e descrever as formas como a masculinidade egoísta, violenta e incontestada — o patriarcado — permeia suas vidas. Não se tratava apenas de casos de estupro, mas de todos os sistemas, atitudes e comportamentos envolvendo sexualidade e gênero, e que operam juntos para criar uma estrutura desfavorável a mulheres e indivíduos não cisgênero.

Apesar das boas intenções das pessoas que promoveram a hashtag e participaram contando suas histórias, a campanha encontrou oposição até mesmo entre feministas. Um dos problemas destacados por diversos comentaristas e usuários de redes sociais foi resumido por uma jovem citada pelo Washington Post: “Estou cansada e desconfiada desses convites para que pessoas, principalmente as que se identificam como mulheres, compartilhem em público seus traumas como forma de convencer os homens a acreditar, quando nenhum convencimento deveria ser necessário”.

Essas críticas têm uma dose de razão: por que deveria recair sobre as pessoas mais oprimidas pelo sexismo o ônus de identificar o problema e provocar a mudança? Não deveriam ser os beneficiários do privilégio masculino a desempenhar a função de reconhecer os danos que o patriarcado causa para permitir desmontá-lo?

Na história das mudanças sociais, os poderosos não abrem mão do poder voluntariamente.

Porém, se a ideia é que a hashtag evolua de momento para movimento, a crítica soa pouco útil e historicamente incorreta. Nessa batalha, o trabalho recai naturalmente sobre os ombros das mulheres e de pessoas não cis. Na história das mudanças sociais, os poderosos não abrem mão do poder voluntariamente.

“Esperar que os homens ajudem a derrubar o patriarcado é como pedir a um cachorro que construa um santuário para gatos — quem vai se esforçar pela mudança quando já está do lado que se beneficia?”, diz Kim Kelly, escritora e ativista de Nova York.

A questão aqui não é deixar para mulheres, pessoas transgênero ou fora da conformidade de gênero o ônus moral de “desnudar suas almas” e assumir o papel, historicamente feminilizado, de praticar o ensino e a cura a despeito do próprio sofrimento. Também não se está sugerindo que os homens devam se safar simplesmente por ser improvável que eles assumam a responsabilidade de desconstruir o próprio privilégio; sem dúvida, os homens que fomentam a cultura do estupro também precisam ser responsabilizados. Mas enquanto o ônus moral recai sobre os homens, o lado prático de organizar uma luta cabe a nós.

A História é contada por seus momentos decisivos, e por isso acabamos tendo a impressão de que quem está no poder teve importância fundamental nas lutas por justiça social, ao conceder aos oprimidos alguns direitos e liberdades. Assim, nos Estados Unidos, se aprende que o presidente Abraham Lincoln emancipou os escravos, e que Lyndon B. Johnson sancionou o Voting Rights Act, lei que proibiu a discriminação racial no exercício do direito de voto. Insinuar que essas figuras de poder tenham sido forçadas a conduzir tais mudanças pode inclusive gerar indignação — isso quando algo assim é sequer mencionado.

O problema dessa História seletiva e povoada de grandes homens — e são mesmo homens, na esmagadora maioria das vezes — é que ela minimiza o papel essencial das partes oprimidas na luta, muitas vezes sangrenta, por sua própria libertação.

Permitir que o fardo da justiça recaia sobre os ombros do oprimido é uma coisa; saber se certas campanhas funcionam, ou, mais especificamente, em prol de que ou de quem elas funcionam, é outra.

Há apenas alguns anos, uma campanha semelhante, com a hashtag #YesAllWomen, incentivou mulheres a compartilharem suas experiências com a violência e o privilégio masculinos, angariando 1,2 milhão de tuítes em quatro dias. A ideia por trás da hashtag #MeToo também não é nova — dez anos antes de a atriz Alyssa Milano popularizar seu uso no Twitter, a militante dos direitos das mulheres Tarana Burke publicou a ideia em sua página no MySpace. Não é acidental que o envolvimento de celebridades endossando a hashtag esteja por trás da sua viralização. Acusações impulsionadas pela campanha #MeToo levaram a demissões e vetos nas indústrias de mídia e de moda, entre outras. Embora a hashtag tenha seus problemas, como o potencial para deixar de fora as mais marginalizadas, é muito relevante que mulheres ricas, famosas e poderosas estejam dizendo “eu também” (“me too”).

“Nos últimos cinco ou seis anos, os americanos vêm presenciando um aumento expressivo no volume das discussões sobre assédio e agressão sexual”, foi o que me contou Moira Weigel, bolsista de pós-doutorado em Harvard e autora de “Labor of Love: The Invention of Dating” (“Trabalho de Amor: A Invenção do Namoro”, em tradução livre, ainda sem edição no Brasil). “Mais especificamente, temos visto uma enxurrada de narrativas em primeira pessoa, mulheres relatando sua experiência com esses males.”

Weigel questiona o “efeito político positivo (ou salutar)” do compartilhamento, destacando que estudos conduzidos nos EUA sobre estupros no ambiente universitário apresentaram em 2014 os mesmos índices de 1985: uma em cada quatro mulheres relata ter sofrido uma experiência que seria considerada estupro ou tentativa de estupro à luz da legislação vigente. Weigel então pergunta: “Se 30 anos usando histórias de sobreviventes para aumentar a visibilidade pública não diminuíram significativamente a proporção do problema, que outra função cultural essas narrativas estão desempenhando?”

“Se 30 anos usando histórias de sobreviventes para aumentar a visibilidade pública não diminuíram significativamente a proporção do problema, que outra função cultural essas narrativas estão desempenhando?”

O potencial político da campanha #MeToo pode não estar na revelação dos níveis epidêmicos que a agressão sexual e o assédio atingiram na sociedade – que não são nenhuma novidade –, mas na forma como as pessoas que usam a hashtag podem apresentar suas experiências e se relacionar entre si, atribuindo a culpa aos seus algozes e aos sistemas de cumplicidade. A hashtag evitou uma armadilha típica do discurso sobre agressão sexual, em que mulheres e pessoas não cis precisam se enquadrar no papel de vítimas abjetas ou de sobreviventes que superam a violência com esforço pessoal.

“#MeToo permite às pessoas declararem que sofreram danos sistêmicos sem nos pressionar a transformar esse fato (infelizmente tão comum) em atributo definidor das nossas identidades”, disse Weigel. A hashtag permitiu às mulheres identificar coletivamente a praga do assédio e da agressão sexual como parte de sua luta feminista, não como elemento definidor de suas identidades individuais.

Ainda é muito cedo para falar sobre um movimento #MeToo, mas isso não significa que ele não existirá, ou não será parte de um movimento maior. “Esse é um exemplo do surgimento do ‘novo poder’ dos movimentos sociais na era da internet”, declarou Winnie Wong, co-fundadora do movimento de apoio a Bernie Sanders nos EUA, “People for Bernie”, e uma das co-presidentes da Marcha das Mulheres. “Suspeito que isso vá continuar a ter um efeito dominó.”

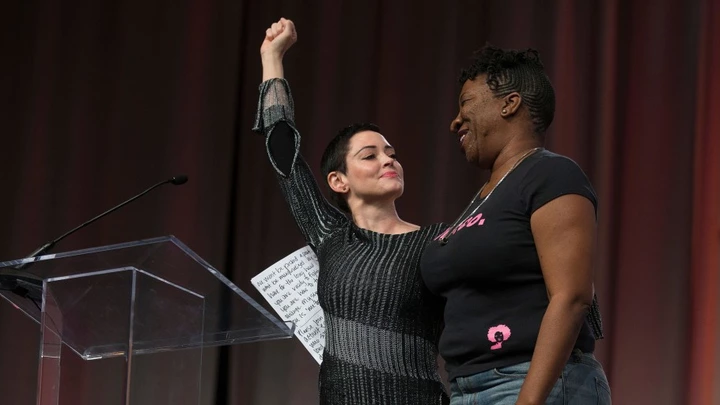

Wong é uma das principais organizadoras da Convenção das Mulheres, uma extensão dos esforços da Marcha das Mulheres que aconteceu em Detroit no último fim de semana. Estavam programadas falas de Tarana Burke e da atriz Rose McGowan, que se destacou como uma das mais eloquentes contra a cumplicidade de Hollywood em relação aos ataques em série promovidos por seu agressor Weinstein.

A presença delas na convenção pelo menos sinaliza a possibilidade de levar o #MeToo para além do espaço confessional das redes sociais e para o âmbito das plataformas que estão se formando com o objetivo de pressionar os sistemas políticos existentes com campanhas e ações concretas. Durante a convenção, Wong me contou que focaria nas campanhas pelo Medicare Para Todos (Medicare For All) e nos planos para as batalhas eleitorais de meio de mandato. Isso coloca o debate sobre a agressão sexual no seu devido lugar — dentro da luta feminista mais ampla contra todas as hierarquias opressivas que não parecem prestes a se desfazer sozinhas.

Foto do título: A atriz Rose McGowan e a fundadora da campanha #MeToo Tarana Buke se abraçam no palco da Marcha/Convenção das Mulheres em Detroit (27/10/17).

Tradução: Deborah Leão

Temos uma oportunidade, e ela pode ser a última:

Colocar Bolsonaro e seus comparsas das Forças Armadas atrás das grades.

Ninguém foi punido pela ditadura militar, e isso abriu caminho para uma nova tentativa de golpe em 2023. Agora que os responsáveis por essa trama são réus no STF — pela primeira e única vez — temos a chance de quebrar esse ciclo de impunidade!

Estamos fazendo nossa parte para mudar a história, investigando e expondo essa organização criminosa — e seu apoio é essencial durante o julgamento!

Precisamos de 800 novos doadores mensais até o final de abril para seguir produzindo reportagens decisivas para impedir o domínio da máquina bilionária da extrema direita. É a sua chance de mudar a história!

Torne-se um doador do Intercept Brasil e garanta que Bolsonaro e sua gangue golpista não tenham outra chance de atacar nossos direitos.