A noite de 14 de março começou feliz para Marielle Franco. Na Casa das Pretas, na Lapa carioca, a vereadora coordenou a roda de conversa Jovens Negras Movendo Estruturas. Citou versos da poeta Audre Lorde: “Não sou livre enquanto outra mulher for prisioneira, mesmo que as correntes delas sejam diferentes das minhas”. Com o sorriso rasgado, Marielle se levantou da cadeira e encerrou o encontro com um brado de estímulo às mulheres presentes ou que a assistiam pela internet: “Vamo que vamo, vamo junto ocupar tudo!”.

A noite daquela quarta-feira tinha tudo para ser ainda mais feliz para Marielle. Seu clube de coração, o Flamengo, disputaria em Guayaquil uma partida decisiva contra o Emelec. O rubro-negro virou, com dois gols do garoto Vinícius Jr.. Foi a primeira vitória fora de casa, pela Libertadores, em quatro anos. Marielle não teve tempo de vê-la na TV. No domingo, a equipe jogaria de luto, com laços pretos costurados às camisas. O time e a torcida homenagearam a memória de Marielle Franco e do motorista Anderson Pedro Gomes.

Em frente à Câmara Municipal do Rio de Janeiro, manifestantes esperavam a chegada dos caixões da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Pedro Gomes.

Foto: Ian Cheibub/AGIF/Folhapress

Às nove horas e quatro minutos da noite da quarta, os dois haviam deixado a rua dos Inválidos, na Lapa, em um Agile branco. Acompanhavam-nos uma assessora da vereadora do PSOL. Imagens de uma câmera mostram o automóvel, mais à frente, seguido por um Cobalt e um Logan de cor prata. Dali a minutos, o Agile foi alvejado por 13 balas de pistola calibre 9 milímetros. Tudo indica que disparadas por um matador a bordo de outro carro. Quatro projéteis atingiram a cabeça de Marielle. Três, as costas de Anderson. Ambos morreram na hora. A assessora sobreviveu.

Quem matou Marielle para calá-la teve de ouvir muita gente gritando em nome dela.

“E quando chegar a noite cada estrela parecerá uma lágrima”, poetou o Renato Russo. Se a cada lágrima corresponde uma estrela, raras vezes o céu do Rio esteve tão estrelado.

A quinta-feira amanheceu entorpecida pela desesperança. No metrô que eu peguei, não foi metafórico o silêncio sepulcral dos passageiros. O pranto da cerimônia do adeus na Cinelândia se misturou, pouco a pouco, a proclamações de rebeldia e luta. Cinquenta anos após o assassinato do estudante Edson Luís de Lima e Souto por um policial militar, o Centro voltou a ser ocupado por multidões sedentas de justiça. “Marielle!”, convocavam as líderes dos protestos. “Presente!”, respondiam os manifestantes. Idem com Anderson.

Quem matou Marielle para calá-la teve de ouvir muita gente gritando em nome dela. O coro compartilhou suas ideias, celebrou seus ideais, reviveu seus combates. Vozes que hibernavam em mudez, na cidade e no país de infindos 7 a 1, esgoelaram-se contra a covardia. Uma réstia de esperança iluminou o fim da noite.

Isso parecia improvável como a flor do poema do Drummond, nascida no meio da rua, em tempo de “muros surdos”. Mas a flor nasceu. E “furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio”.

Um país comovido

“Um país comovido é de uma beleza dramática que a história não é pródiga em oferecer”, escreveria dias depois o jornalista Janio de Freitas. No Rio de Anderson e Marielle, a comoção dominou a Cinelândia. Ali, o Cine Odeon exibia o filme “Torquato Neto: Todas as horas do fim”. A Câmara Municipal abriu suas portas para o velório, restrito a parentes e amigos.

Em 1968, no mesmo lugar, Edson Luís havia sido velado com o corpo à mostra, como denúncia do tiro no peito. O corpo de Marielle teve de repousar em caixão fechado, pois as balas desfiguraram seu rosto.

No início da tarde, os ataúdes chegaram à Câmara carregados por companheiras e companheiros de vida e militância. Por volta das três horas, partiram para os enterros, em meio a um corredor aberto e protegido por correntes de braços dados. As palmas das mãos doeram com os aplausos da derradeira reverência. Milhares de pessoas se abraçaram, choraram e soluçaram. Um amigo murmurou no ouvido da Jessie: “Professora, é só derrota”. Com os olhos encharcados, ela vaticinou: “E vai piorar”.

A Jessie estava com o Colombo, perto da Eli e do Léo. Na escadaria da Câmara, apareceu o Lúcio. Logo a Chandelly e o Humberto. Da jornada do 15 de março, de manhã, à tarde ou à noite, participaram a Mayara, o Leonardo, a Ana Carolina, o Oscar, a Rita, o Daniel, o Marcelo, o Ricardo, o André. Mães e filhos ficaram juntos. A Karina, com o Antônio e a Alice. A Elvira, com a Cecília. A Solange, com a Laila. Os mais jovens contarão, aos que vierem, que estiveram lá.

“Ainda bem que você não mudou de lado”

A Ana estava com a Dulce. Aos 21 anos, a Ana testemunhara em 29 de março de 1968 o velório e o cortejo fúnebre de Edson Luís. Ela lembrou que, meio século atrás, quase todos os homens trajavam gravata. “Começava-se a trabalhar muito cedo.” Moços vestiam camisas “volta ao mundo”, um must da época, e ternos comprados na Ducal.

Na despedida de Marielle e Anderson, a estética afro do pessoal do movimento negro coloriu a Cinelândia como a vereadora coloria seu cotidiano com blusas e vestidos estampados. Uma mulher cobriu os seios nus com mensagens de indignação. Um rapaz de barbichinha sentou-se diante do portão da Câmara, principiou a chorar e não parou. Artistas sobre pernas de pau desfraldaram a faixa “Marielle gigante”. Alunos do Colégio Pedro II surgiram de uniforme, como o Leozinho, evocando sem querer a minissérie “Anos Rebeldes”.

Quando os historiadores do futuro se debruçarem sobre a quinta-feira não conseguirão cravar quantas cidadãs e quantos cidadãos acorreram à manifestação no Rio. Os números publicados não passam de chute. Não foi encomendada estimativa científica, elaborada com base em imagens aéreas e quantificação de indivíduos por metro quadrado.

Rio de Janeiro, 15 de março de 2018: manifestantes exigem justiça pela morte de Marielle Franco, na Cinelândia

Foto: Julia Gabriela/Futura Press/Folhapress

Com certeza a soma alcançou dezenas de milhares. O ápice, do meu ponto de observação, as pedras e o asfalto das ruas, deve ter sido entre seis e meia e sete horas da noite. A maior concentração plantou-se em frente à Assembleia Legislativa. Mas uma aglomeração expressiva aguardava a mil metros, na Cinelândia, para o ato final. Entre um local e outro, milhares de pedestres engarrafavam as calçadas, indo e vindo em busca dos protestos de quem recusou o silêncio.

Eram tantos na Alerj, com os oradores no chão e a estátua de Tiradentes no pedestal, que eu não escutei o Chico Buarque dar o seu recado. Como acontece em demonstrações massivas, só mais tarde eu vim a saber de outros amigos e conhecidos que perambulavam por perto. Marielle e Anderson proporcionaram, em sua tragédia, um beijo, um abraço, um aperto de mão entre quem o destino distanciara.

“Ainda bem que você não mudou de lado”, alguém disse, meio de brincadeira, meio à vera.

Não tive notícia de brigas e conflitos. Nem vi um único policial militar próximo ou longe das manifestações.

A extrema-direita ataca

“Do luto à luta” é um mote consagrado pelas famílias das vítimas do incêndio criminoso na boate Kiss. Na semana passada, o lema inspirou o país. Nas capitais, municípios metropolitanos e do interior, multidões de brasileiros engrossaram os protestos. No Rio, berraram por “justiça!”.

No sábado, o jornal “O Globo”, deu a entender em editorial que os cariocas não esbravejaram “Fora, Temer!”. Errado. Na rua da Assembleia, o grito reverberou nas fachadas dos prédios. Foi ouvido diante da Alerj e da Câmara.

“Fora, Temer!” soou pueril como “Vai Malandra” em determinadas festas infantis – a malícia de outros hits é bem mais apimentada. No dia seguinte, o comentarista Merval Pereira incomodou-se: “Aproveitar essa tragédia brasileira para gritar Fora Temer chega a ser doentio”.

Os manifestantes, esses “doentes”, reivindicaram mais: “Não acabou/ Tem que acabar/ Eu quero o fim da Polícia Militar!”. Condenaram, mimetizando a vereadora, a ação federal-militar-eleitoral no Estado do Rio. “Por Marielle/ Eu digo não/ Eu digo não à intervenção!”

Não há diálogo entre civilização e barbárie, ensina a história.

À pujança dos atos públicos sobreveio a reação da direita hidrófoba. Marilia Castro Neves, desembargadora no Rio, pontificou no Facebook: “A questão é que a tal Marielle não era apenas uma ‘lutadora’. Ela estava engajada com bandidos! Foi eleita pelo Comando Vermelho e descumpriu ‘compromissos’ assumidos com seus apoiadores”. O Movimento Brasil Livre, MBL, disseminou a notícia falsa.

Na mesma rede, o perfil de um delegado da Polícia Civil de Pernambuco acusou: “Se envolve com o narcotráfico, vira mulher de bandido, troca de facção criminosa, é assassinada pelos ‘mano’, aí vem a esquerda patética pôr a culpa nas instituições policiais. Vá se fu, dona Marielle. Já foi tarde”. O dono do perfil, delegado Jorge Ferreira, negou ter postado a ignomínia.

O deputado federal Alberto Fraga, integrante do DEM, da bancada da bala e coronel da reserva da Polícia Militar do Distrito Federal, tuitou: “Conheçam o novo mito da esquerda, Marielle Franco. Engravidou aos 16 anos, ex-esposa do Marcinho VP, usuária de maconha, defensora de facção rival e eleita pelo Comando Vermelho, exonerou recentemente seis funcionários, mas quem a matou foi a PM”. Depois de a desqualificação se espalhar, o deputado apagou a calúnia.

As mentiras foram desmascaradas ponto a ponto.

“Somos todos Marielle” é um desejo ingênuo, não uma possibilidade.

Alguém aí sugeriu conversa com fascistas?

Não há diálogo entre civilização e barbárie, ensina a história.

Ou a civilização prevalece ou a barbárie a devora.

Jornalismo constrangido

No terreno civilizatório, nem todos os gatos são pardos. Certo jornalismo omite ou pasteuriza a trajetória política de Marielle Franco. Suas causas e batalhas constrangem muitos. Exemplo ostensivo foi o “Fantástico”. O programa da TV Globo exibiu entrevistas emocionantes da assessora que sobreviveu, da viúva, da filha, da irmã e dos pais de Marielle, da viúva de Anderson. Tudo com notável valor jornalístico.

Ao fim da cobertura, um repórter de Brasília informou que o governo engordaria as verbas para a intervenção no Rio. Os espectadores mais atentos se indagaram: o que Marielle achava da intervenção? O “Fantástico” não esclareceu.

“A tal Marielle” tinha 38 anos. Nasceu semanas antes da Lei de Anistia. Militava num partido de esquerda, socialista. Cresceu no complexo de favelas da Maré. Pobre, cursou com bolsa integral ciências sociais na PUC. No departamento, só ela e uma colega eram negras. Na UFF, fez mestrado em administração pública. O objeto de sua dissertação foi o projeto das Unidades de Polícia Pacificadora.

Vivia com Monica Benicio (“[Sou] bissexual, hoje eu estou casada com uma mulher”, disse na Casa das Pretas). Era mãe de Luyara, 19, que faltou à roda de conversa porque estava com conjuntivite, e assim não embarcou no Agile.

Ninguém é obrigado a acolher as opiniões de Marielle, mas suprimi-las do noticiário não exprime virtude jornalística.

Antes de se eleger em 2016 como a quinta vereadora mais votada, Marielle assessorou o deputado Marcelo Freixo na Assembleia. Lá, trabalhou na CPI que escrutinou as milícias. Em fevereiro, tornou-se relatora da comissão da Câmara Municipal que vai monitorar a intervenção. Ela anotou em sua página no Facebook: “Nós temos lado e somos contra essa intervenção. Já nos posicionamos sobre isso. Sabemos que ela é uma farsa, com objetivos eleitoreiros”.

Defendia os direitos LGBTs. Era feminista. Confrontou o machismo e o racismo. Devotou sua existência aos direitos humanos. Nas comunidades mais vulneráveis, desafiou a violência, em particular a do Estado contra os moradores. Ajudou famílias de policiais.

No sábado que antecedeu sua morte, Marielle insurgiu-se no Twitter: “O que está acontecendo agora em Acari é um absurdo! E acontece desde sempre! O 41º batalhão da PM é conhecido como batalhão da morte. CHEGA de esculachar a população! CHEGA de matarem nossos jovens!”.

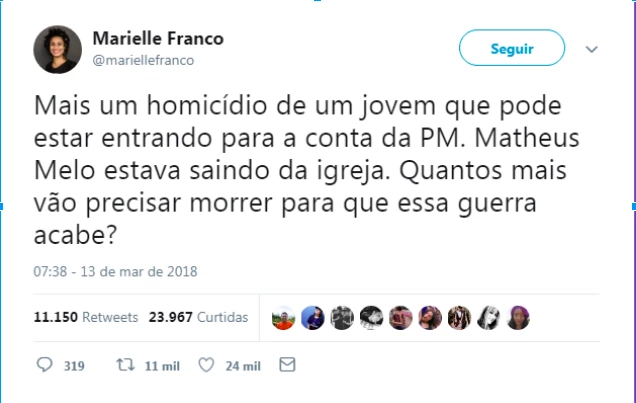

Na véspera do ato infame que roubou as vidas dela e de Anderson, Marielle peleou noutro front. Mencionou um episódio ocorrido no Jacarezinho: “Mais um homicídio de um jovem que pode estar entrando para a conta da PM. Matheus Melo estava saindo da igreja. Quantos mais vão precisar morrer para que essa guerra acabe?”.

foto: reprodução/Twitter

Ninguém é obrigado a acolher as opiniões de Marielle, mas suprimi-las do noticiário não exprime virtude jornalística.

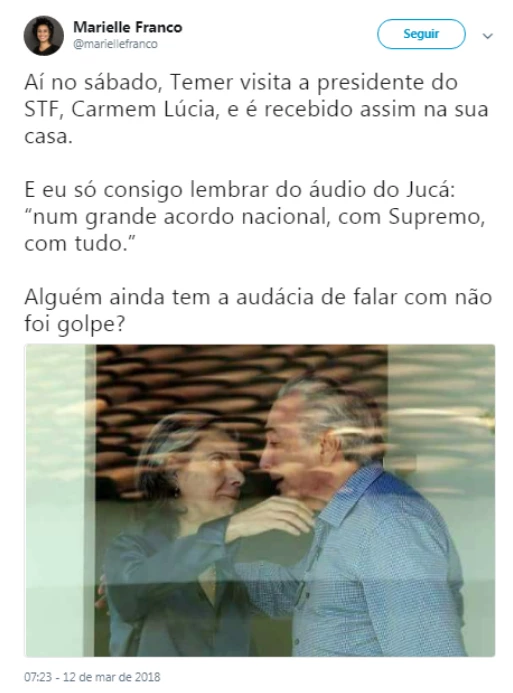

O que ela pensava sobre a deposição da presidente Dilma Rousseff? Na antevéspera da morte, reiterou: “Aí, no sábado, Temer visita a presidente do STF, Cármen Lúcia, e é recebido assim na sua casa. E eu só consigo lembrar do áudio do Jucá: ‘Num grande acordo nacional, com Supremo, com tudo’. Alguém ainda tem a audácia de falar com [que] não foi golpe?”

foto:

Postou uma foto do juiz Sérgio Moro cochichando com o senador Aécio Neves e gracejou: “Bom domingo pra quem acha que a justiça é igual pra todos. Rs”.

Saudou a chapa presidencial Boulos-Sônia Guajajara: “Vamos mostrar que é possível construir um projeto de país sem desigualdade”.

A intervenção cobrou sua atenção: “Sabe o nome cotado para Sec. Seg? Richard Nunes? A MARÉ CONHECE! Comandou a ocupação das Forças Armadas na Maré, entre dez de 2014 e fev de 2015, mês de barbaridades. Uma delas quando os soldados atiraram contra o carro em que estava Vitor Santiago, hj sem uma perna e paraplégico”.

Perseverou: “Quando o @MichelTemer fala que o crime organizado tomou conta do Rio de Janeiro, ele tá falando do @PMDB_Nacional com Cabral, Pezão, suas milícias e esquemas de corrupção? #IntervençãoÉFarsa”.

Não afinava para o deputado Jair Bolsonaro, o capitão que prescreveu o extermínio de 30 mil seres humanos como receita para melhorar o país. “Bolsolixo”, sintetizava Marielle.

Paralisação de juízes para manter o auxílio-moradia? Ela criticava a mamata.

São convicções controversas. Essa era a autêntica Marielle Franco. Como assinalou o jornalista Glenn Greenwald, Marielle foi “uma radical, no melhor e mais nobre sentido da palavra”.

Se não a tivessem executado, ela estaria apoiando os pais do menino Benjamin, morto com uma bala na cabeça na sexta passada. Benjamin tinha um ano e sete meses. Atingiram-lhe no Complexo do Alemão durante, eis a versão oficial, um tiroteio entre traficantes e PMs. Desperada, sua mãe interpelou um policial: “Por que você matou meu filho?”.

Não é protocolar o registro de que aderir aos pontos de vista de Marielle não representa condição para repudiar os assassinatos dela e de Anderson. Bem como para exigir apuração escrupulosa e punição exemplar dos autores e mandantes do crime.

Anderson tinha 39 anos. Fazia um bico dirigindo para Marielle. Seu sonho era ser mecânico de avião. Casado com Ágatha Reis, deixa o filho Arthur, de um ano de idade.

‘O Rio é cruel’

Os assassinos dispensaram encenação de assalto. Escracharam o atentado de caráter político, cujo alvo era Marielle (Anderson estava na linha de tiro). A munição usada pertencia na origem à Polícia Federal, de onde teria sido desviada. Foi empregada na maior chacina do Estado de São Paulo. Três policiais militares e um guarda civil foram condenados pelas 17 mortes de 2015. As características da emboscada em que a vereadora e o motorista foram tocaiados são de execução premeditada e conduzida com técnicas profissionais.

Uma das suspeitas dos investigadores da Polícia Civil recai sobre milícias. Esses agrupamentos paramilitares ilegais são associados ao aparato estatal. Seus principais componentes são PMs e ex-PMs. Exploram e oprimem moradores de bairros e comunidades pobres. São degradantes como os traficantes de drogas que alegam desprezar, mas que a rigor são seus concorrentes. Os milicianos vendem votos para políticos. Não havia até ontem, porém, anúncio de pistas determinantes. Nada impede que se reveja o filme “Tropa de Elite 2”.

É possível que, em efeito colateral, os homicídios advirtam as Forças Armadas: neste pedaço vocês não mandam.

As mortes tingem ainda mais de sangue um dos quatro países onde mais matam ativistas de direitos humanos. O crime mirou os valores da democracia. O contexto é o de degradação social e degeneração política no Brasil onde milhões de seres humanos regressam à miséria que haviam superado. Michel Temer é o presidente mais rejeitado do planeta. O governador Luiz Fernando Pezão retrata a devastação do Rio de Janeiro. O prefeito Marcelo Crivella está preocupado com a vista que os motoristas terão da Rocinha ao trafegar pela estrada Lagoa-Barra.

É possível que, em efeito colateral, os homicídios advirtam as Forças Armadas: neste pedaço vocês não mandam. Mas não escolheram um militar empolgado com a intervenção para eliminar, e sim uma opositora. O recado foi sobretudo para as Marielles, não para os generais.

A covardia dos assassinos fala sobre a cidade. O Rio é alma ambivalente, da generosidade mais fraterna à perversidade mais sádica. Na Casa das Pretas, Marielle ouviu a sentença da escritora Ana Paula Lisboa: “O Rio é cruel”.

Algumas sensibilidades conservadoras repelem relembranças de Edson Luís. Talvez lhes aflija um espectro: em 1968, a morte do estudante não foi epílogo, mas prólogo das grandiosas mobilizações daquele ano. Reclamam de politização de um crime… político. Foi o governo quem explorou as mortes de Marielle e Anderson como argumento de propaganda da intervenção que ela refutava.

Há 50 anos, ensaiaram idêntica desconversa: como a PM se vinculava ao Estado da Guanabara, onde o governador fora eleito nas urnas, seria imprópria a palavra de ordem “abaixo a ditadura”. Não colou.

Na noite de 15 de março de 2018, o dia em que o Rio deu uma chance à esperança, dezenas de velas ardiam em mãos de manifestantes nas escadarias da Câmara Municipal. Por quanto tempo suas chamas durarão?

Seis dias depois das mortes, dezenas de milhares de indignados voltaram ontem, 20 de março, à Candelária, à avenida Rio Branco e à Cinelândia. Quem apostou em desmobilização se deu mal. Na Cinelândia, a multidão gritou “Fora, Temer!” e cantou clássicos do cancioneiro nacional. Encheu o peito em versos de “O bêbado e a equilibrista”: “Mas sei que uma dor assim pungente/ Não há de ser inutilmente/ A esperança”.

Estrelas e caminhos

Em 18 de abril de 2017, Marielle publicou no Facebook:

“Entrando na brincadeira… nove verdades e uma mentira sobre mim! Quero ver vocês adivinharem!

1) Comecei a trabalhar com 11 anos pra pagar a escola

2) Fui catequista por mais de 10 anos na Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes. Por isso sou devota das muitas Marias

3) Fui Garota Furacão 2000. Dancei em rede nacional e tinha um caderninho com anotações de todos os bailes funk do Rio de Janeiro

4) Já subi no carro com Moreira Franco, na Maré

5) Já dirigi mais de 2 mil km pra chegar em João Pessoa

6) Fui a primeira “Marielle” registrada no meu cartório, em 1979. E escolhi o nome da minha filha, Luyara (que é uma deusa indígena), depois de ver o nome “Uiara” em um barco

7) Já passei Henê Rená e pente quente pra alisar o cabelo

8) Minha companheira de vida e de amor foi a primeira mulher que eu beijei

9) Meu número de campanha foi digitado em todas as urnas da cidade do Rio de Janeiro. 46.502 vezes

10) Com meus 15, 16 anos, saí da Maré, peguei 3 ônibus pra chegar na Barra. A maratona era andar de kart, pular de bungee jump e ainda ir pra uma micareta.”

A opção errada era a 7, elucidou Marielle: “Eu usei bob”.

As estrelas choram, mas iluminam e inspiram caminhos.

*

Temos uma oportunidade, e ela pode ser a última:

Colocar Bolsonaro e seus comparsas das Forças Armadas atrás das grades.

Ninguém foi punido pela ditadura militar, e isso abriu caminho para uma nova tentativa de golpe em 2023. Agora que os responsáveis por essa trama são réus no STF — pela primeira e única vez — temos a chance de quebrar esse ciclo de impunidade!

Estamos fazendo nossa parte para mudar a história, investigando e expondo essa organização criminosa — e seu apoio é essencial durante o julgamento!

Precisamos de 800 novos doadores mensais até o final de abril para seguir produzindo reportagens decisivas para impedir o domínio da máquina bilionária da extrema direita. É a sua chance de mudar a história!

Torne-se um doador do Intercept Brasil e garanta que Bolsonaro e sua gangue golpista não tenham outra chance de atacar nossos direitos.