Vladimir Herzog tinha 38 anos e, como jornalista, dedicava-se a informar e contar histórias. Dirigia o jornalismo da TV Cultura, canal 2 de São Paulo. Lá, era responsável pelo jornal “Hora da Notícia”, que entrou no ar às 21h da sexta-feira 24 de outubro de 1975. Se mantiveram o padrão das edições de 11 a 20 de setembro, esquadrinhadas mais tarde pelas pesquisadoras Jemima Bispo e Iluska Coutinho, a cobertura internacional ocupou 40% do tempo, e a de política nacional, 9%. Sob a ditadura, era mais temerário falar sobre o Brasil.

Naquela noite, agentes do Destacamento de Operações de Informações do 2º Exército procuraram Herzog na emissora. Averiguavam a suspeita de vínculos dele com o clandestino Partido Comunista Brasileiro. Vlado comprometeu-se a se apresentar ao DOI na manhã seguinte. Cumpriu a promessa e, no interrogatório, torturaram-no até matá-lo. Em seguida forjaram grosseiramente seu suicídio por enforcamento. De contador da história, Herzog passou a personagem histórico.

Ao noticiar neste mês a sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, os colegas de ofício de Herzog enfatizaram a condenação do Brasil por não investigar o assassinato e não julgar e punir os assassinos do jornalista. A abordagem dominante foi de que se tratava de caso encerrado, uma página miserável do passado.

Minimizou-se ou calou-se sobre a determinação da corte: o Estado tem que apurar o episódio, “identificar, processar” e “punir os responsáveis pela tortura e pela morte de Vladimir Herzog”. O Brasil reconhece a competência do tribunal desde 1998. Em 1992, aderiu à Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos. Mesmo sob o ângulo judicial, o assassinato não pertence somente à história; é pauta do presente.

Dos generais e delegados mais poderosos aos soldados e tiras mais chinfrins, ninguém pagou pelas atrocidades. Nem os seus financiadores.

Permanecem impunes os carrascos de Herzog, os algozes de centenas de outros oposicionistas, os torturadores de milhares de pessoas e os encarregados de mais de uma centena de sumiços de corpos. Tudo no período 1964-1985. A Comissão Nacional da Verdade enumerou 421 mortes e desaparecimentos nos anos da ditadura. Dos generais e delegados mais poderosos aos soldados e tiras mais chinfrins, ninguém pagou pelas atrocidades. Nem os seus financiadores.

Injeção de matar cavalo

Quando seu crepúsculo se avizinhava, a ditadura maquinou a perpetuação da impunidade de seus chefes, chefetes e chefiados. A lei 6.683, de 1979, anistiou os autores de “crimes políticos ou conexos com estes”. Conhecida como Lei da Anistia, enunciou de maneira obscura que “crimes conexos” eram os “de qualquer natureza relacionados com crimes políticos ou praticados por motivação política” de 1961 a 1979. O governo anunciou que não apenas seus adversários estariam protegidos de novas sanções, mas os agentes do Estado também.

No entanto, nunca foi escrito em lei ou qualquer diploma que estupros, empalações, cadeira do dragão, pau-de-arara, eletrochoques, afogamentos, tiros em cidadãos desarmados e outras modalidades de suplício e matança poderiam receber a classificação de crimes políticos ou a eles serem associados.

Crimes políticos, de acordo com a legislação da própria ditadura, cometiam aqueles que a combatiam. E não o militar que executava prisioneiro com injeção de sacrificar cavalo – sim, isso aconteceu; ou os agentes que abalroaram o Karmann Ghia de Zuzu Angel, matando-a, porque a estilista cobrava no Brasil e nos Estados Unidos o paradeiro do filho; os sicários da Aeronáutica que trucidaram Stuart Angel, o filho de Zuzu, forçando-o a inalar o gás tóxico emitido pelo cano de descarga de um automóvel; os beleguins da Operação Bandeirante que espancaram Virgílio Gomes da Silva até fragmentos do cérebro do guerrilheiro agonizante grudarem nas paredes da sala de tortura.

Ao pé da letra, a lei não arriscou escancarar a que se destinava, a autoanistia. O Congresso a aprovara, porém o Legislativo estava asfixiado em poderes e autonomia por regras liberticidas, como a que permitia ao governo nomear senadores sem eleição popular.

Boa parte das vítimas foi morta quando se encontrava sob custódia do Estado. Nem a Constituição imposta pelo regime autorizava tortura e homicídio. Todavia, as iniciativas de condenar criminalmente torturadores e carniceiros da ditadura costumam ser rechaçadas pelo Judiciário – o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra foi sentenciado como torturador em ação declaratória. Ele deixou o comando do DOI de São Paulo em 1974, mas em 1975 seus métodos perduravam, como descobriu Herzog.

Dez anos atrás, a Ordem dos Advogados do Brasil se dirigiu ao Supremo Tribunal Federal em busca de um caminho para punir os autores de crimes de lesa-humanidade, como a tortura – portanto imprescritíveis. Argumentou que “não houve conexão entre os crimes políticos, cometidos pelos opositores do regime militar, e os crimes comuns contra eles praticados pelos agentes da repressão e seus mandantes no governo”. Evocou a Corte Interamericana de Direitos Humanos, para a qual “é nula e de nenhum efeito a autoanistia criminal decretada por governantes”.

Pediu para o Supremo declarar que “a anistia concedida pela citada lei [de 1979] aos crimes políticos ou conexos não se estende aos crimes comuns praticados pelos agentes da repressão contra opositores políticos, durante o regime militar”.

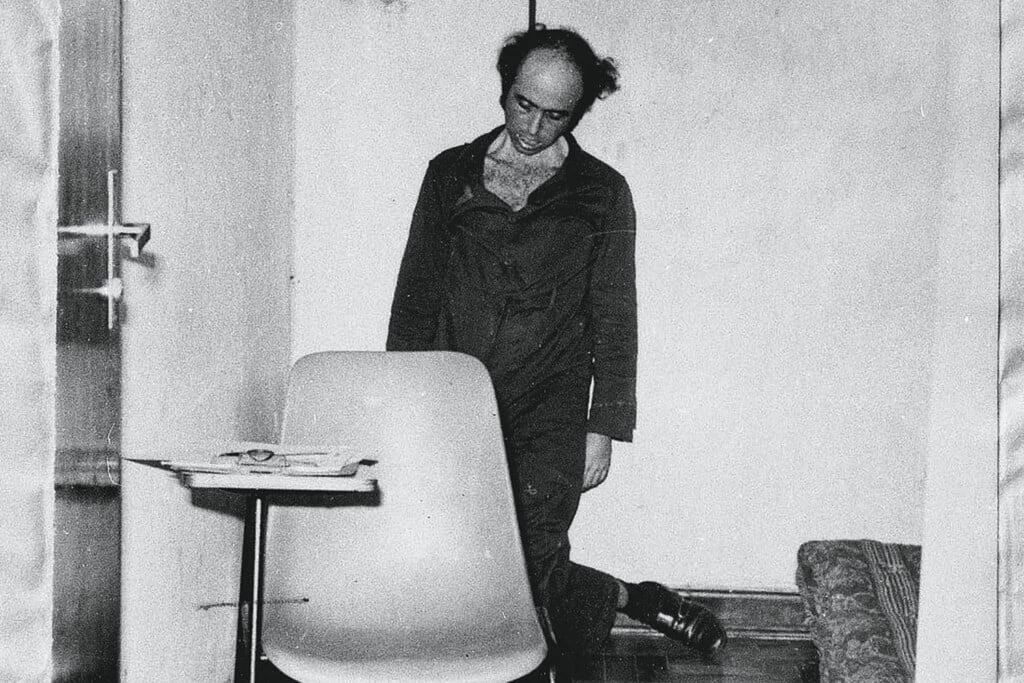

Vladimir Herzog dirigia o setor de jornalismo da TV Cultura quando foi torturado até a morte pelo DOI do 2º Exército, em 1975.

Foto: acervo do Instituto Vladimir Herzog

Firulas retóricas

Em 2010, por sete votos a dois, o tribunal frustrou a OAB. Endossou a interpretação de que a Lei da Anistia preserva os criminosos da ditadura. Foram parceiros no voto pró-impunidade os ministros Cármen Lúcia, Gilmar Mendes, Marco Aurélio Mello, Celso de Mello, Ellen Gracie, Eros Grau e Cezar Peluso.

Recusaram a bênção aos violadores dos direitos humanos os ministros Ricardo Lewandowski e Ayres Britto. Contabilizando os ministros que continuam no STF em 2018, o placar seria de quatro a um. Com a atual composição, é possível que o desfecho fosse diferente ou o resultado mais apertado.

Foram parceiros no voto pró-impunidade os ministros Cármen Lúcia, Gilmar Mendes, Marco Aurélio Mello, Celso de Mello, Ellen Gracie, Eros Grau e Cezar Peluso.

Então presidente do tribunal, Peluso filosofou: “Só o homem perdoa, só uma sociedade superior qualificada pela consciência dos mais elevados sentimentos de humanidade é capaz de perdoar. Porque só uma sociedade que, por ter grandeza, é maior do que os seus inimigos é capaz de sobreviver”.

No limite, tais firulas retóricas redundariam na extinção do Poder Judiciário. Se o perdão deve sempre prevalecer, para que julgar quem afronta a lei? Castigar criminosos de guerra seria perversidade de almas destituídas de “elevados sentimentos de humanidade”?

Ocorre o inverso: a impunidade estimula a barbárie. No Brasil, há quem desfile com o rosto do torturador Ustra estampado na camisa. Na Argentina e na Alemanha, que processaram e condenaram seus verdugos, se alguém reverenciar publicamente um Hermann Göring, pioneiro da Gestapo, ou um Jorge Rafael Videla, ditador sanguinário, irá em cana ou passará por apuros. Sem apenar os torcionários da ditadura, novas gerações se sentirão menos constrangidas para reeditar a barbárie –afinal, antes fizeram o que fizeram e escaparam da Justiça.

Alegando que em 2010 o STF estabeleceu jurisprudência, juízes têm rejeitado ações contra os muitíssimos repressores ainda vivos. O Supremo não é cúmplice dos assassinos, mas da impunidade dos assassinos de Vladimir Herzog e de todos os matadores e torturadores que obraram para a ditadura. Desserviços à democracia e aos direitos humanos não são estranhos à corte.

Em 1936, ela se coligou ao presidente Getúlio Vargas para entregar às autoridades nazistas a militante alemã, judia e comunista Olga Benário, que estava grávida. Em 1964, chancelou o golpe de Estado. Foram escolhas tanto jurídicas quanto políticas, como a que favoreceu os corifeus e serviçais da ditadura.

Contra a impunidade patrocinada pelo tribunal, ergue-se agora a corte interamericana. Como o Brasil está sob sua jurisdição, deveria cumprir a sentença. Mas é improvável que puna os matadores de Vladimir Herzog sem que o Supremo reveja sua decisão.

Investigações oficiais empreendidas durante os governos Fernando Henrique Cardoso (Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos) e Dilma Rousseff (Comissão Nacional da Verdade) elucidaram a morte, responsabilizaram a União pelo homicídio e identificaram assassinos. O STF os resguarda.

Ressabiadas com o espectro da justiça, mesmo tardia, viúvas da ditadura ameaçam com eventual revanche, a punição dos antigos opositores. Omitem que eles já foram castigados com prisão, tortura, morte, banimento, exílio, demissões, expulsões, perseguições infindas. Afirmam que os agentes “só” matavam guerrilheiros; acontece que até as leis de guerra vetam execução sumária de inimigos aprisionados. No caso de Herzog, a patacoada é maior: militante de esquerda, ele discordava da luta armada como expediente para enfrentar o regime.

Os facínoras da ditadura receiam prestar contas dos seus crimes. No que depender do STF, eles não têm por que se inquietar.

Temos uma oportunidade, e ela pode ser a última:

Colocar Bolsonaro e seus comparsas das Forças Armadas atrás das grades.

Ninguém foi punido pela ditadura militar, e isso abriu caminho para uma nova tentativa de golpe em 2023. Agora que os responsáveis por essa trama são réus no STF — pela primeira e única vez — temos a chance de quebrar esse ciclo de impunidade!

Estamos fazendo nossa parte para mudar a história, investigando e expondo essa organização criminosa — e seu apoio é essencial durante o julgamento!

Precisamos de 800 novos doadores mensais até o final de abril para seguir produzindo reportagens decisivas para impedir o domínio da máquina bilionária da extrema direita. É a sua chance de mudar a história!

Torne-se um doador do Intercept Brasil e garanta que Bolsonaro e sua gangue golpista não tenham outra chance de atacar nossos direitos.