Para sair da crise, precisamos saber como chegamos na tragédia econômica que estamos vivendo. O que, afinal, provoca as crises econômicas, as reduções prolongadas no PIB de um país, que destrói empregos, provoca falências e torna todos (ou melhor, quase todos) nós mais pobres? A pergunta é simples, mas a verdade é que os economistas não têm tanta certeza assim sobre o assunto.

Desde o final do século 19, algumas teorias se apresentaram para explicar o fenômeno dos ciclos econômicos. Em 1921, por exemplo, o economista Henry L. Moore publicava artigo na mais prestigiosa revista de economia do mundo culpando a órbita de Vênus. Antes dele, em 1878, William S. Jevons culpava as manchas solares pelas crises econômicas na Terra. Ainda que essas teorias nunca tenham sido dominantes, elas servem para mostrar o desespero (ou seria criatividade?) dos economistas na busca de uma explicação para o fenômeno.

Na década de 1930, sob os auspícios da Liga das Nações (a antecessora da ONU), Gottfried Harbeler publicou o livro Prosperity and Depression, mapeando todas as teorias sobre os ciclos econômicos já apresentadas. São 150 páginas passando a limpo as explicações sobre o infortúnio das economias capitalistas. Há quem culpe a moeda, o crédito, o excesso de investimentos em um ou outro setor, a psicologia dos empresários e dos consumidores (ora entusiasmados, ora temerosos). Muitas dessas teorias continuam vivas. Outras, quando dadas por mortas, voltam a nos assombrar.

Do primeiro trimestre de 2009 até o segundo trimestre de 2011, o Brasil viveu uma trajetória ininterrupta do crescimento do seu PIB per capita. Estávamos nos tornando mais ricos – ou menos pobres. Com o crescimento da economia, milhões de famílias escaparam da miséria. Em 2009, 13,6 milhões de brasileiros eram classificados como “extremamente pobres”. Em 2012, esse número havia caído para 10 milhões, segundo dados do Ipea. São quase 4 milhões de pessoas que deixaram de passar fome, população equivalente a que habita a Região Metropolitana do Recife. Lembrando que, entre 2002 e 2010, a pobreza já havia caído pela metade no Brasil.

Ainda que haja dúvidas se houve realmente uma queda na desigualdade de renda no período – o professor Marcelo Medeiros, maior especialista do assunto no país, por exemplo, acredita que não –, é inquestionável a redução da miséria e da pobreza no Brasil nesse período de crescimento econômico.

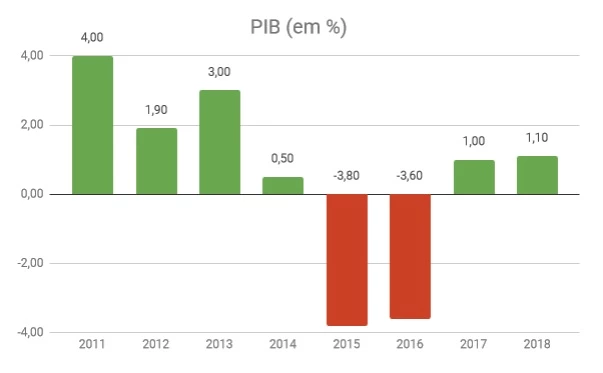

De 2012 em diante, o cenário muda. Ainda que 2012 e 2013 não tenham sido anos brilhantes, a coisa degringola realmente a partir de 2014, chegando ao patamar de desgraça nos dois anos seguintes.

Pela coincidência temporal, é tentador afirmar que a crise foi provocada pela política. E há quem afirme isso. Em junho de 2013, começaram as passeatas contra o aumento das passagens de ônibus em São Paulo, que logo se converteram em protestos contra “tudo isso que está aí”, tirando de casa manifestantes que vestiam a camisa da CBF. Começava ali a oposição violenta ao PT.

Dilma tenta dar uma guinada conservadora na sua política econômica. Substituiu Guido Mantega, visto como um economista heterodoxo, por Joaquim Levy, um engenheiro com PhD em Economia pela Universidade de Chicago, no Ministério da Fazenda. O objetivo era sinalizar para o mercado que estava disposta a reduzir gastos (daí o apelido “mãos de tesoura” de Levy), aumentar impostos, liberar o preços artificialmente represados etc. Mas a promessa de deixar as contas do governo no azul fracassou já em 2016.

Ao desagradar a militância por causa da agenda econômica ortodoxa e enfrentando forte resistência no Congresso, Dilma e Levy acumularam derrotas. Levy deixou o cargo em dezembro de 2015, mesmo mês em que o deputado Eduardo Cunha aceitou o pedido de impeachment. Em maio de 2016, Dilma é afastada temporariamente do cargo. O resto da história nós conhecemos.

Sessão especial para discussão e votação do parecer do deputado petebista Jovair Arantes, de Goiás, aprovado em comissão especial que recomenda a abertura do processo de impeachment da presidente da República.

Foto: Ananda Borges/Câmara dos Deputados

A teoria da má gestão da política econômica

Para um grupo de analistas – sendo Marcos Lisboa e Samuel Pessôa os mais conhecidos –, a grande culpada por toda essa crise é a ex-presidente Dilma Rousseff. No campo da política monetária, a gestão de Alexandre Tombini no Banco Central teria corroído a confiança do “mercado”. Houve um processo contínuo de piora nas expectativas inflacionárias e de desconfiança de que as decisões do Copom eram determinadas por questões políticas em vez de técnicas.

Rousseff recebeu de Lula uma inflação de 5,91% em 2010. Durante seu primeiro governo, entre 2011 e 2014, segurou a inflação (a 6,5% ao ano) às custas de uma série de políticas de subsídio e represamento de preços. Em 2015, saltou para 10,67%.

Veja o exemplo da gasolina: para manter a inflação artificialmente baixa e dentro da meta, Rousseff deixou o preço fixado da gasolina abaixo do valor efetivo de mercado. Esse tipo de política provoca distorções microeconômicas: ocorre um estímulo ao consumo ao mesmo tempo que torna inviáveis os setores substitutos ou complementares, como o do etanol.

Em 2007, Lula afirmava que o álcool produzido a partir do milho nos EUA custava três vezes mais do que o brasileiro. Sonhava-se com o Brasil se tornando um grande exportador de álcool e biodiesel. Porém, com a gasolina barata, esses setores perderam competitividade. Hoje, o Brasil importa grandes volumes de álcool – dos Estados Unidos, aliás.

Outra distorção teria sido provocada pela política tributária e industrial da “nova matriz econômica” ou da “agenda Fiesp”, como tão bem batizou Laura Carvalho.

Entre 2011 e 2018, as isenções tributárias criadas por Dilma teriam custado mais de R$ 450 bilhões ao contribuinte brasileiro. Ao subsidiar determinados setores, o governo os tornou artificialmente lucrativos, fazendo com que expandissem para além da demanda efetiva do mercado.

Um exemplo citado pelos críticos da ex-presidente foi o caso dos caminhões. Ao subsidiar a compra de novos veículos, Rousseff provocou um aumento da frota para além das necessidades do mercado de transportes. Havia mais caminhões nas estradas, mas a quantidade de carga não aumentou. Resultado: o preço do frete caiu, muitos caminhoneiros se viram sem trabalho e endividados, o que causou uma das paralisações da categoria.

Segundo essa corrente de economistas, Dilma Rousseff pecou por excesso de investimentos sem correspondência com a demanda. Estamos passando por uma crise, portanto, provocada pela má alocação de recursos. Como esses investimentos foram financiados através de crédito e como a rentabilidade não foi a esperada, há um grande volume – acima dos R$ 900 bilhões – de endividamento das grandes empresas nacionais.

Outro problema da política de Dilma foi a deterioração das contas públicas. Em janeiro de 2011, a dívida líquida do setor público era de 37,5% do PIB. Em abril de 2019, saltou para 54,2%. Com as contas públicas no vermelho, fica difícil utilizar a saída keynesiana de aumentar os gastos públicos como forma de reaquecer a economia nacional.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, participa de audiência pública na Comissão Especial da Câmara que analisa a proposta de emenda à Constituição da reforma da Previdência.

Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

‘Confiança’ não resolve

Para os que acreditam na teoria política e psicológica da crise, bastaria um governo com credibilidade para colocar em prática medidas econômicas apropriadas. Assim, as coisas voltariam ao normal. Infelizmente, desde 2013, o Brasil virou um pesadelo político digno de um filme de George Orwell com cenografia de Hans Donner.

Dilma caiu, Temer foi golpeado por Joesley e agora o “mercado” já percebeu que a dupla Bolsonaro-Paulo Guedes é totalmente inepta para a missão. A base de apoio de Bolsonaro tem a solidez de uma paçoquinha. O Congresso atual é, de longe, o pior de nossa história política.

É provável que Bolsonaro seja defenestrado em breve por incompetência. Teremos aí mais alguns meses de grave instabilidade política. A equipe econômica se agarra nas barras da saia da chamada “fada da confiança”: basta fazer a reforma da previdência que o estado terá recursos para investimentos, os empresários brasileiros passarão a produzir, bilhões de dólares de estrangeiros abarrotarão nossa economia. É um cenário pouco provável.

Estamos em julho, e só recentemente se especula que o governo apresentará um pacote de estímulo de curto prazos. Mais um sinal do despreparo da equipe econômica do candidato Jair Bolsonaro. Eles não tinham plano algum.

Ciro Gomes apresentou durante a campanha a proposta de renegociar a dívida das famílias com o SPC como uma forma de estimular o consumo. Difícil estimar a viabilidade dessa proposta, mas pelo menos havia algo a se debater. Com Bolsonaro, não há nada além de discussões sobre radares em rodovias e outras pequenezas dignas de um vereador de um grotão qualquer.

Para os que acreditam na teoria da má alocação de recursos, há pouco a ser feito. É preciso deixar a economia se purgar dos excessos de investimentos até que a retomada aconteça de forma natural e sustentada. Teremos, nesse caso, ainda mais uns bons trimestres de crise pela frente.

Há quem defenda medidas mais ousadas, com o Banco Central reduzindo juros. O economista André Lara Resende propõe que o governo aumente seus gastos através da emissão de moeda. Mônica De Bolle tem defendido a ideia de que o governo gaste parte dos US$ 380 bilhões em reservas internacionais para reduzir a dívida pública, de forma a dar ao estado recursos para investir.

Há muitas ideias pela praça. Nenhuma delas saída da equipe econômica de Bolsonaro.

Temos uma oportunidade, e ela pode ser a última:

Colocar Bolsonaro e seus comparsas das Forças Armadas atrás das grades.

Ninguém foi punido pela ditadura militar, e isso abriu caminho para uma nova tentativa de golpe em 2023. Agora que os responsáveis por essa trama são réus no STF — pela primeira e única vez — temos a chance de quebrar esse ciclo de impunidade!

Estamos fazendo nossa parte para mudar a história, investigando e expondo essa organização criminosa — e seu apoio é essencial durante o julgamento!

Precisamos de 800 novos doadores mensais até o final de abril para seguir produzindo reportagens decisivas para impedir o domínio da máquina bilionária da extrema direita. É a sua chance de mudar a história!

Torne-se um doador do Intercept Brasil e garanta que Bolsonaro e sua gangue golpista não tenham outra chance de atacar nossos direitos.