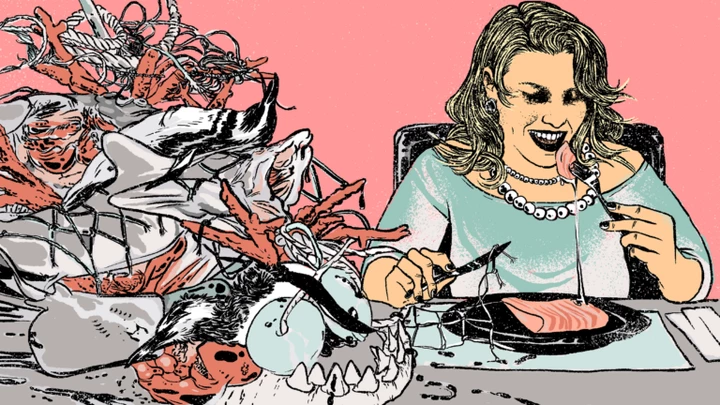

Ilustração: Amanda Miranda/The Intercept Brasil

Veio a primeira tartaruga. Como companhia, o primeiro pinguim, o segundo, o terceiro. Logo viriam duas espécies de golfinho, outras tartarugas, dezenas de novos pinguins. Àquela altura, a contagem de raias-viola e cações-anjo, espécies criticamente ameaçadas de extinção cuja captura pela pesca está proibida há vários anos, já havia chegado às centenas e muito em breve estaria nos milhares. Todos foram devolvidos à água.

Mortos.

São necessários muitos homens equipados de braços fortes para tirar dezenas de toneladas de peixe da água e processá-los em alto mar. Apesar de toda a parafernália tecnológica desenvolvida para aumentar a capacidade de captura de recursos cada vez mais escassos, esta é uma atividade que ainda depende de muita força bruta. Não se deixe iludir pelos filés meticulosamente limpos, os sushis cuidadosamente apresentados, as imensas embarcações dotadas de sonares, rastreadores por satélites e mapeamento em tempo real de características climáticas e ambientais de toda a costa. Pescar ainda é puxar quilômetros de rede molhada, carregar imensas caixas de gelo, respirar fumaça de diesel, desenroscar tartarugas de 120 quilos de redes projetadas para serem infalíveis, esfaquear animais que estão se debatendo no convés. Vocês ficariam surpresos de ver quanto sangue quente pode sair de um único atum.

Eu prometi eliminar a carne da minha vida uns três anos antes de efetivamente cumprir e, embora hoje desejasse tê-lo feito antes, considero muito importante o período de aceitação e planejamento que me dei. Não queria fazer de qualquer forma para acabar voltando atrás. Muitos anos antes, na roça, meu pai observava que qualquer dia eu seria capaz de morder uma vaca ainda viva que passasse perto o suficiente. Tudo brincadeira, claro, mas de tanto brincar, já fui capaz de uma vez almoçar 1.250 kg de pura carne em uma churrascaria de Marabá na minha primeira ida à Amazônia. Vocês não imaginam como dá fome andar por horas na floresta limpando trilha com facão e montando redes para pesquisar passarinhos. Vocês não imaginam o quanto eu gostava de costelinha, sushi, bacon, pão com linguiça, feijão tropeiro. Menos de dois anos depois eu estava dizendo basta.

Tá, mas no que diabos consiste parar de comer carne? Peixe, frango, porco, boi, frutos do mar, derivados? Eu chegava na encruzilhada que todo vegetariano, com diferentes nuances, já esteve em algum momento.

A carne vermelha era o grande motivador desta decisão: já conhecia bem os impactos da pecuária em nossas florestas e em seus habitantes. Já sabia que todas as ondas migratórias para o interior do país, que dizimaram as matas e populações indígenas em paciente e decidida marcha, foram baseadas em boi e fogo. A dinâmica de “uso” da floresta segue a mesma do século 16: destruir, queimar a matéria orgânica, soltar o capim e o boi. De tanto avançar, o arco do desmatamento dizimou a Mata Atlântica de norte a sul e, nas últimas décadas, chegou à Amazônia. Nunca parou. As notícias que se lê sobre a Amazônia hoje são as mesmas que se lia sobre o oeste de São Paulo no século 19. Ele se espraia pelo território como um tumor, por vezes lançando metástases ou sofrendo pequenas derrotas aqui e acolá, mas nunca dando sinais de cessar a marcha impávida. Com os boizinhos logo atrás.

Os maiores emissores de gases de efeito estufa no país são desmatamento e agropecuária: boi e boi. Vinte por cento é a fração do território do país dedicado à pecuária e é também a participação deste setor na contribuição brasileira para o fim do mundo em forma de metano e gás carbônico. Mais de 60% de toda a área desmatada na Amazônia nos últimos 40 anos é hoje pecuária de baixíssima produtividade – que, no total, ocupa mais de 2/3 de todas as nossas áreas agrícolas e as do planeta. Um terço da área agrícola que sobra para outras coisas, é, adivinhem só, alimento para mais animais que serão abatidos.

O Brasil tem mais bois que habitantes e cada um deles ocupa mais de um hectare que já foi floresta (um quadrado de 100 por 100 metros). Quantos brasileiros têm um hectare para viver? Quantos metros quadrados tem a sua casa? Essa área, que nos dá 200 kg de carne por ano em média, seria suficiente para produzir 5 toneladas do arroz orgânico Terra Livre ou até 8 toneladas de trigo no mesmo período. Quanto estamos deixando de produzir nesses 20% das terras do país? Quanto estamos destruindo do futuro do planeta com esse modelo? Quantas pessoas estão morrendo de fome hoje?

O culto ao boi é um modelo pernicioso que alimenta animais e pessoas, mas, sobretudo no Brasil, também alimenta projetos nefastos de poder. A bancada do boi (frente parlamentar da agropecuária) tem 47% dos senadores e 48% dos deputados da atual legislatura e é mais famosa pelas tentativas de atacar leis ambientais e fragilizar a proteção de populações tradicionais e seus modos de vida do que propriamente fomentar a atividade agropecuária. Traz uma agenda voltada à expansão desenfreada sobre o território e à derrubada dos mecanismos que previnem a ocupação irregular de terras públicas, não raro, terras formalmente protegidas. O boi aparece como figura central nesta atividade criminosa, seja para formalizar a reivindicação de posse, seja para dar algum status de “produtividade” ao território. Depois vira churrasco.

“Boi” é o que surge no vácuo da ausência de ideias há cinco séculos, uma ideia de Brasil tocada em piloto automático, guiada por pura força e por um embate truculento, incessante. Comer o boi do Brasil do boi, neste contexto, não é um ato neutro ou inerte, mas um ato político.

As carnes de outros animais, como porco e frango, me preocupavam menos. Parecia bastante razoável reduzir o consumo de boi e até compensar com outras carnes para me sentir mais amigo do planeta em que se vive e que deu tudo que nós temos. Mas no dia que eu resolvi que meu impacto era mais que eu poderia conciliar em minha convivência comigo mesmo, um segundo fator ficou difícil de negar. Eu terceirizava uma ação que não tinha coragem de levar a cabo com as próprias mãos: de matar, torturar e mutilar os animais para comer.

Pense no soldado que mata supostos terroristas no Oriente Médio, pilotando drones de dentro de um quartel no Novo México como quem joga videogame. Ou no piloto de avião que ouve música sertaneja e pensa na amada enquanto aperta sem paixão os botões que despejam agrotóxicos sobre a cabeça, a água e a comida dos outros.

Se eu não tenho coragem de marretar o crânio de uma vaca ou de lhe disparar um cano de metal de 15 cm no meio da testa, por que deixo que o façam em meu nome? Não acredito em protocolos para se matar “com decência” um animal de 2 ou 500 kg. Eu não mataria com machado, não mataria com pistola, não esfaquearia um porco, não degolaria uma galinha. Não jogaria pintinhos machos recém-nascidos em um moedor de carne e não cortaria os rabos de porquinhos para evitar que se mutilem devido ao estresse do confinamento e das condições precárias de vida.

Olhando retrospectivamente, me parece um pouco cruel demais que eu tenha passado 30 anos da vida financiando e assentindo que animais fossem escravizados em escala industrial e tivessem uma vida resumida em saciar minhas extravagâncias papilares. Nunca fui capaz de elaborar um argumento mais sofisticado do que eu gosto para explicar porque é ok comer mais de um quilo de carne em uma refeição.

Gosto por gosto, fico genuinamente mais feliz em ver o vídeo de uma vaquinha jogando bola.

Mas ainda não conseguia usar os mesmos neurônios para pensar nos peixes e outras criaturas aquáticas. Sobre esses, pouco se fala e pouco se sabe. Me parece bizarro que eu tenha carregado até os 40min do segundo tempo a dúvida sobre o que fazer a respeito dos “frutos do mar”, mas as ondas me trariam a resposta.

Uma única embarcação de pesca no Brasil pode ter até 18 quilômetros de redes. Não faça como eu, que liguei para o consultor pedindo a correção desta informação que apareceu no meio de algum relatório. São quilômetros mesmo. Dezoito quilômetros de um petrecho invisível feito para capturar – matar – quase tudo que passar distraído. Ou que passe bem atento: as redes (no caso, as de emalhe, um tipo de rede passiva estendida na coluna d’água onde os peixes e outros animais prendem estruturas como espinhos, rostros, nadadeiras ou opérculos e não conseguem sair) são meticulosamente dispostas em longas camadas paralelas no mar aberto, capazes de bloquear todas as possibilidades de movimentação de animais em milhares de quilômetros quadrados.

A contagem de animais mortos que abre esse texto existe como uma atividade profissional. É o relato de um observador de bordo a serviço do governo brasileiro em uma embarcação de pesca de emalhe na região de Itajaí, Santa Catarina, o grande centro da pesca industrial do Brasil.

Uma única viagem de um dentre as centenas de barcos da frota local de emalhe, pescando por apenas 20 dos mais de 200 dias que dura uma temporada de pesca, matava tartarugas às dezenas, pelo menos meia dúzia de golfinhos e lobos-marinhos, centenas de pinguins e grandes tubarões e milhares de indivíduos de algumas espécies de raias e pequenos tubarões que estão criticamente ameaçadas de extinção depois de décadas pescadas sem controle – o próximo degrau da escala de risco é a extinção per se.

O ato de capturar espécies que não são alvo da pescaria (fauna ‘acompanhante’) é conhecido entre pesquisadores como bycatch ou “capturas acidentais”. Elas sempre me pareceram tão acidentais como um acidente com barragem da Vale. À exceção de alguma parte da fauna acompanhante que tenha valor comercial, os animais capturados por acidente são devolvidos ao mar: mortos, mutilados, agonizantes. Isso se dá pela simples ausência de valor ou porque a captura é proibida por regulamentações sazonais ou de ameaça de extinção. Sendo impossível demonstrar que sua captura foi acidental, desembarcar esses animais nos portos é correr o risco de ser pego em flagrante cometendo crime contra a fauna e autuado em até R$ 5 mil por cada indivíduo morto.

Logo, a nossa mais importante estratégia regulatória atua para inibir que espécies muito ameaçadas continuem sendo alvo da pesca, mas para várias delas o resultado é que são mortas inutilmente.

A essa altura do conhecimento pesqueiro, eu já tinha tomado a minha decisão. Em um primeiro momento, por pura piada de mau gosto do meu especismo repugnante (mammal people problems?), eu iria cortar todos os frutos do mar da minha dieta por conta do impacto sobre os Fofozoa – aquela linhagem evolutiva dos animais fofinhos e carismáticos que engloba golfinhos, tartaruguinhas, pinguinzinhos e, ao menos para mim, tubarõezinhos.

Mas a história do bycatch é ainda mais feia do ponto de vista dos peixes, particularmente dos que vivem mais perto dos camarões, alvo do mais destrutivo método de pesca em larga escala que existe – o arrasto de fundo.

Em setembro do ano passado, a Assembleia Estadual do Rio Grande do Sul aprovou um marco regulatório que, dentre outras medidas, ampliou a restrição à pesca de arrasto de 3 para até 12 milhas náuticas (22,2 km) na costa de todo o estado. Esta decisão drástica, mas amplamente discutida, se baseou em um estudo de pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande, a Furg, que estimou o que aconteceria com peixes comercialmente importantes se fosse proibida a pesca do camarão naquela zona.

A grosso modo, a pesca de arrasto de fundo consiste em um barco puxando um ou dois coadores gigantes com vários pesos, arrastados no fundo do mar e filtrando tudo que tenha pelo menos o tamanho de um camarão. Ao fim de uma operação, além da completa destruição de ecossistemas no leito oceânico e da suspensão de plumas de sedimento que podem ser vistas do espaço, obtém-se um grande saco de camarões em que estes representam, não raramente, menos de 20% ou até 5% do volume capturado. Neste acompanhamento de um ano no litoral norte do Rio de Janeiro, um grande polo desta pescaria no estado, a média foi de 17% do peso total – ou seja, 6 quilos de animais mortos para cada quilo de camarão capturado.

Como a costa abriga ambientes mais abrigados onde se desenvolvem os filhotes de inúmeras espécies de peixes e criaturas aquáticas, a pesca de arrasto é fatal para a manutenção da população de muitas delas. Muitas espécies que poderiam ser alvo de pesca quando adultas são apenas bycatch do arrasto quando juvenis e filhotes. No caso do Rio Grande do Sul, dados de monitoramentos indicavam que a frota camaroneira matava bilhões de bebezinhos muito pequenos que poderiam ser capturados 2 ou 3 anos depois, já adultos, pesando vários quilos. As modelagens indicaram um aumento de até 709% do rendimento da pesca com rede de emalhe em apenas dois anos, considerando-se apenas quatro espécies. Além de um ecossistema mais saudável e resiliente em todo o estado.

Um paralelo tecnológico à pesca de camarão eu só encontrei em relatos de quando os portugueses caçavam na Mata Atlântica brasileira nos idos do século 19. A floresta lhes parecia tão infinita que eles simplesmente tocavam fogo em tudo para depois abater animais em fuga.

Um detalhe que não se pode perder de vista é o papel de “pequenos” pescadores, que atuam em escala local, e outros profissionais associados, muitas vezes de seu próprio núcleo familiar ou comunitário. Não podem ser eles os vilões a quem apontamos o dedo e culpamos pela destruição dos oceanos em curso por todo o planeta. Embora atores neste jogo, são comumente fragilizados pela ineficiência de políticas públicas, têm representação precária e são muito vulneráveis a mudanças regulatórias e impactos ambientais, dos quais são mais vítimas do que arquitetos. Por exemplo, suas embarcações em geral não têm autonomia para ir pescar além das 12 milhas náuticas exigidas em águas gaúchas e tampouco serviriam para outras modalidades de pesca que exigem equipamentos, licenças e conhecimentos diferentes. Suas vidas dependem do mar.

Por outro lado, a resiliência do mar também é a resiliência dessas pessoas em particular. Um ambiente fragilizado, destruído, desequilibrado ou sem as espécies mais importantes jamais será capaz de prover sustento a longo prazo a quem tem poucas opções disponíveis.

Em todo o planeta, por culpa da ineficiência das estratégias de gestão pesqueira, os estoques se esgotam rapidamente. Um terço das espécies já é pescada em níveis biologicamente insustentáveis, o que ameaça 10% dos humanos que têm na atividade a sua subsistência. As regulamentações precisam ser trabalhadas com imenso cuidado, mas a aplicação de conhecimento científico é incontornável.

Choram os camaroeiros, animam-se os pescadores de emalhe. Retomarei adiante o jogo político.

Talvez você não tenha se atentado à linguagem até aqui: toneladas de peixe, recuperação de estoques pesqueiros, recursos, captura, pesca. “Enchimento do reservatório de Belo Monte mata 16 toneladas de peixe”. Em ecossistemas terrestres seria número de indivíduos, recuperação da população, caça. Se faz a contabilidade dos peixes e animais marinhos como se faz a de laranjas e castanhas.

Mas é de animais que se trata, não de recursos ou commodities. Quando o Ibama multa um infrator, o multa por cada indivíduo morto, e não pela tonelada amorfa de filés, vísceras e espinhos. Esses animais são produto direto de seu hábitat e cumprem funções dentro das relações complexas estabelecidas com o meio físico e os organismos ao redor. São, assim, fiadores e fornecedores de inestimáveis (ou inestimados) serviços ambientais à sociedade brasileira e ao mundo, como fornecimento de comida e matérias-primas, produção de oxigênio e ciclagem de nutrientes em escala global. Como o desmatamento e o boi atacam as florestas, o coração do planeta, a pesca descontrolada, o arrasto de fundo, a poluição e o colapso do clima atacam os pulmões.

Muitas das mais modernas teorias sobre equilíbrio ecológico, teia trófica e o papel de espécies-chave se inspiraram em desastrosos resultados de experimentos bem-sucedidos no mar. Cada espécie perdida – ou cujas populações são tão reduzidas que seu papel ecológico perde relevância – representa o rompimento abrupto de uma intricada teia ecológica de milhões de anos, com reações em cascata e que não sabemos prever.

Para piorar, a atividade pesqueira em geral tem especial apreço pelas criaturas maiores, de reprodução lenta e papel relativamente mais importante, como os predadores de topo de cadeia (atuns, tubarões e semelhantes). Ao contrário de culturas agrícolas, essas espécies não são cultivadas ou produzidas, apenas capturadas sem reposição.

Pense no atum-azul, que geralmente só vira notícia quando é leiloado por milhões de dólares no mercado de peixes de Tóquio – evento que tem se tornado tão raro quanto o próprio peixe. Esse animal, tão impotente e despido de força na forma de sashimis, é na verdade um magnífico predador marinho capaz de controlar a própria temperatura corporal para sustentar os 3 metros de comprimento e os 90 km/h de velocidade, podendo atravessar oceanos inteiros com uma aerodinâmica que inspirou gerações de designers de submarinos. É o maior, mais rápido e mais forte de todos e poderia ser protagonista de animação da Disney tanto quanto um elefante ou um leão. Um leão selvagem vive de 10 a 14 anos, aproximadamente o mesmo que seu gato ou cãozinho; o atum azul vive o dobro.

Uma das cenas mais impressionantes que vi na vida foi a tentativa de se fixar um rastreador em um atum de uma espécie muito menor, que não tinha mais que um metro de comprimento, mas que se debatia com uma potência indescritível. Enquanto o pesquisador segurava firmemente a cauda e a cabeça do poderoso animal contra uma maca, seus braços e pescoço vibravam como se abrissem a calçada com uma britadeira. Atuns não têm a disciplina necessária para morrer no mesmo sufocamento patético da maioria dos outros peixes. O mais eficiente é massacrá-los com facas afiadas e esperar o sangue quente inundar o convés em um procedimento mais parecido com a maneira clássica de abater os porcos.

Se para muita gente é difícil enxergar o mundo de peixes tão bem dotados com o mesmo olhar que se vê o mundo dos mamíferos nas savanas africanas (este documentário que está no Netflix pode te ajudar a mudar isso), mais difícil ainda é ter empatia com animais como polvos, o invertebrado provavelmente mais inteligente do planeta, ou a lagosta, a barata gigante que é cozida viva enquanto agarra com pinças desesperada as bordas da panela.

Talvez essa história do polvo que fugiu do cativeiro te alegre mais do que aquele sashimi de perninhas cheias de ventosas e este texto aqui te ajude a pensar em lagostas de maneira mais humanizada. Ou, ao menos, animalizada.

Se o status atual da pesca preocupa você, bem, preciso dizer que as perspectivas de futuro não são alentadoras. O Brasil é um dos dois países do mundo que simplesmente não sabe o que, quanto e como se pesca em suas águas – o outro é a Coreia do Norte –, o que inviabiliza qualquer planejamento ou controle. A Secretaria de Aquicultura e Pesca está entregue ao filho de um grande operador da pesca industrial, colecionador de multas ambientais e principal representante do Sindicato dos Armadores e das Indústrias da Pesca de Itajaí e Região (Sindipi), uma espécie de bancada ruralista da pesca. No histórico da família, massacres de tubarões com métodos proibidos e capturando espécies ameaçadas, pesca fora do período de proibição, pesca de atum por métodos ilegais, transporte de animais proibidos, pesca em reserva ambiental e ocultação ilegal do sistema de rastreamento de embarcação.

O resultado não podia ser outro: a fiscalização por parte do Ibama tem sido enormemente prejudicada por ações e omissões do Ministério da Agricultura, local escolhido por Bolsonaro para abrigar a gestão pesqueira. Seguidas medidas foram tomadas pela pasta em 2019 para afrouxar as regulamentações e facilitar a retirada de peixes sem controle. A lei que regulamentou a pesca no Rio Grande do Sul foi atacada por Bolsonaro e o secretário Jorge Seif Jr. em uma live de agosto. Várias informações cruciais para pesquisa científica e proposição de alternativas de pesca sustentável estão sendo sistematicamente negadas pela pasta à sociedade.

A mensagem final é clara: peixes não existem no planejamento. Apenas cédulas grandes e pequenas nadando por aí e esperando ser recolhidas da forma mais rápida e barata possível. O descaso com a gestão pesqueira é boa para os negócios de quem pesca no atacado e tem filho precisando de emprego, mas péssimo para quem tem na pesca a sua subsistência e fatal para as espécies de valor comercial ou que apenas estavam no lugar errado na hora errada. Fatal para animais como as toninhas, a espécie de golfinho mais ameaçada do Atlântico Sul, cuja extinção está marcada para daqui duas ou três décadas principalmente por culpa da pesca industrial.

Neste contexto, como na realidade amazônica ou no dia-a-dia do chão das granjas, comer animais marinhos é uma decisão que vai muito além de pequenos prazeres gastronômicos. É uma decisão ética e política, uma escolha de futuro. Por isso parei de comer peixe assim como todas as outras carnes. E é definitivo: economizo dinheiro, me alimento melhor e passo o dia com a cabeça mais tranquila, o corpo mais em forma e com uma disposição que não tinha até o ano passado.

Disposição que vai me ser muito necessária para documentar a torturante rotina de desastres ambientais na Secretaria da Pesca e no Ministério do Meio Ambiente.

Temos uma oportunidade, e ela pode ser a última:

Colocar Bolsonaro e seus comparsas das Forças Armadas atrás das grades.

Ninguém foi punido pela ditadura militar, e isso abriu caminho para uma nova tentativa de golpe em 2023. Agora que os responsáveis por essa trama são réus no STF — pela primeira e única vez — temos a chance de quebrar esse ciclo de impunidade!

Estamos fazendo nossa parte para mudar a história, investigando e expondo essa organização criminosa — e seu apoio é essencial durante o julgamento!

Precisamos de 800 novos doadores mensais até o final de abril para seguir produzindo reportagens decisivas para impedir o domínio da máquina bilionária da extrema direita. É a sua chance de mudar a história!

Torne-se um doador do Intercept Brasil e garanta que Bolsonaro e sua gangue golpista não tenham outra chance de atacar nossos direitos.