Foto: Hesíodo Góes para o Intercept Brasil

11h50:

– Quando o telefone tocou, era uma vizinha das meninas dizendo que Miguel tinha sofrido um acidente…

– É José, mãe.

12h20:

– Sei que o sofrimento do pai foi grande e também tinha a mãe dele, que gostava muito de Miguel…

– É José, mãe.

Amanhã, 2 de junho, faz um ano que Miguel Otávio Santana da Silva, cinco anos, morreu ao cair do 9º andar do edifício Píer Maurício de Nassau, centro do Recife. Desde então, vimos dezenas de vezes o rosto de Mirtes Renata, a mãe do menino, nas televisões, jornais, redes sociais, sites: procura manter-se visível tanto para que o caso não seja esquecido quanto para enquadrar a ex-empregadora, Sari Mariana Gaspar Corte Real, pelo crime de abandonar um menor.

Perto de Mirtes, há quase sempre outra mulher, silenciosa: é Marta Alves, sua mãe. Quando a notícia da morte de Miguel chegou para devastar Mirtes, Marta foi reconduzida violentamente até uma dor que ela já conhecia: seu filho José, um adolescente de apenas 14 anos, foi assassinado em 2005 por um policial à paisana. “Confundido com bandido” foi o argumento da polícia para justificar o crime.

Hoje, Miguel e José estão enterrados no mesmo túmulo.

Hoje, Miguel e José estão sobrepostos na memória de Marta.

Durante a entrevista na casa na qual elas vivem, os caminhões de plástico de Miguel organizados na estante da sala, o filho de Mirtes e o filho de Marta se mesclaram outras vezes na fala da última. Estudando e trabalhando ali perto, na cozinha, a filha ouvia o diálogo e corrigia a mãe. No começo, pensei que se tratava de um ato falho. Depois, entendi que Marta estava absolutamente correta: simbolicamente, Miguel morreu baleado em 2005. Simbolicamente, José voltou a morrer, caindo de um prédio, no ano passado.

Estantes ainda guardam os brinquedos de Miguel.

Foto: Hesíodo Góes para o Intercept Brasil

Hoje, mãe e filha dividem a falta de dois garotos.

Hoje, mãe e filha dividem a mesma casa.

Antes, mãe e filha dividiam o mesmo local de trabalho.

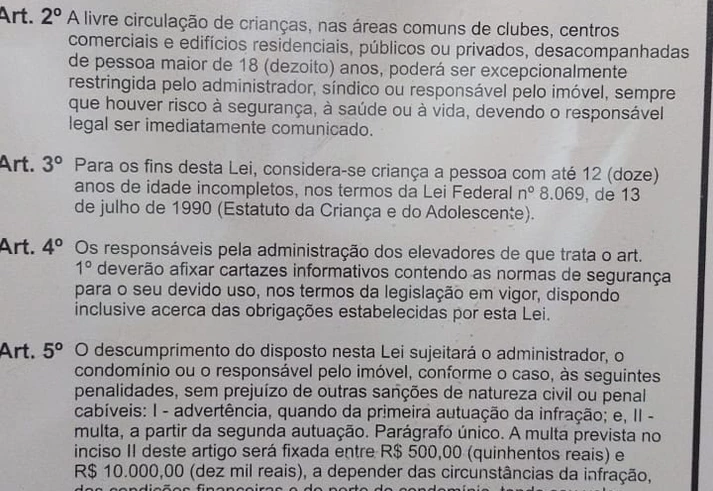

Limpavam e cozinhavam em um dos apartamentos de 247 metros quadrados do Maurício de Nassau: quatro vagas na garagem, vista para o mar, cerca de R$ 2 milhões no mercado. Ao lado do edifício Pier Duarte Coelho, o prédio compõe as popularmente as chamadas Torres Gêmeas. Nos elevadores de ambos foi afixada uma nova legislação estadual criada justamente por conta da morte do filho de Mirtes: é a Lei n. 17.020 (13 de agosto de 2020), mais conhecida como Lei Miguel. O texto proíbe a circulação de crianças de até 12 anos sozinhas ou acompanhadas de menores de 18 anos em elevadores.

Mas há uma diferença extremamente eloquente entre os cartazes nos ascensores dos dois prédios: no do Pier Duarte Coelho, o nome de Miguel, apesar de não ser exigido legalmente no texto, surge no alto, em letras maiúsculas e vermelhas. No elevador do Pier Maurício de Nassau, onde ainda vive o casal Sari e Sérgio Hacker, o nome do menino foi suprimido. “Soube que não colocaram lá para não constrangê-la quando ela usasse o elevador”, comenta Mirtes, que trabalhou durante quatro anos para a família, de 2016 até aquele 2 junho de 2020.

Marta passou seis dos seus 61 anos com os Hacker-Corte Real: primeiro, foi chamada por Sari para trabalhar como diarista duas vezes na semana. Quando a empresária teve o primeiro filho, a ex-doméstica foi contratada para trabalhar em tempo integral. O que ela nos fala a seguir é o extrato da “cordialidade” entre empregadores e empregadas domésticas no Brasil – a “cordialidade”, aliás, que a defesa de Sari tenta emplacar para mostrar o quanto a empresária é “do bem”, tranquila, enquanto Miguel era “complicado de lidar”.

“Quando a gente descia para ficar com as crianças na área de lazer do prédio, ouvia muitas conversas, as babás e empregadas de outras famílias dizendo que só almoçavam depois dos patrões, às vezes comendo só o que sobrava. Com a gente não era assim, eles às vezes viajavam para o exterior, traziam presentes. Aí a gente pensava ‘ah, tô na boa, tô no lucro’. Mas o serviço sempre aumentava, sabe? Pediam para que a gente ficasse mais um pouco com as crianças quando eles saíam, pediam para a gente ir trabalhar em um sábado, um domingo. Pediam para fazer um ou outro serviço na casa de outra pessoa da família… mas tudo sem diária extra. Nos agradavam, mas também era para isso. Aquelas coisas não eram de graça. A gente trabalhava por elas.”

Quando José morreu, Marta sofreu.

Quando Miguel morreu, Marta despertou.

“Sabe o que é pior? É a mentira. Mentir, dizer que ele correu e ela não conseguiu alcançar. Se ela tivesse falado a verdade, não ia mudar o que ela fez. Mas se não tivesse imagem do elevador, a gente nem saberia. Talvez a gente ainda estivesse trabalhando para ela. Se ela saísse do prédio, a gente iria com ela. Eu tinha me dedicado tanto àquela família. Quantas e quantas vezes eu deixei de dormir na minha casa para proteger os filhos dela? Porque com Miguel, era só uma questão de segundos, ela não teve paciência?”.

Essa espécie de racismo falsamente domesticado arreganhou os dentes sobre a família após a repercussão da morte do menino. Além da tentativa absurda de culpar o próprio Miguel pela tragédia – em defesa de Sari, argumenta-se até que o menino era “impossível de controlar” –, outros flashes da cordialidade oca foram espocando: entre os funcionários das torres, por exemplo, são muitos poucos os que ainda mantêm contato com as duas mulheres. “Um porteiro que era mais próximo da gente foi demitido. Depois disso, vários colegas de lá nos bloquearam no WhatsApp”, conta Marta.

Em julho de 2005, ela estava em casa, vendo televisão com Mirtes, quando o telefone tocou. Acompanhavam, terrível ironia, uma reportagem sobre o eletricista Jean Charles, morto por engano pela polícia de Londres naquele mês. “Eu vi aquilo e pensei ‘meu Deus, jamais quero passar por isso’… e no fim eu já estava passando”. Para Marta, a informação inicial era de que o filho havia quebrado as pernas em um acidente. Seu então marido, no entanto, já sabia que o adolescente estava morto, mas poupou a mulher.

“Quando cheguei lá, disse que queria ver José. Falaram que eu tivesse calma. Mas eu sabia que tinha alguma coisa errada, uma coisa no coração me dizia. Aí veio uma enfermeira, chamou meu companheiro, conversou com ele. Daqui a pouco, vem passando um corpo na maca, coberto. Aí eu disse ‘esse aqui é meu filho’. Disseram que não, mas eu fui lá e puxei o lençol. Era ele.”

Quando José morreu, Marta sofreu.

“O meu irmão não pode nem reagir. Ele tinha sido internado um ano antes, pegou um germe que foi para o cérebro. Ficou com sequelas, o raciocínio lento. Tinha dificuldades na escola, as crianças tripudiavam. Quando aconteceu, ele não reagiu. Quem presenciou disse que ele só chamava por mainha e painho.”

Quando José morreu, Mirtes sofreu.

A investigação, como é comum quando se mata um pobre José no Brasil, não andou: apesar de várias pessoas terem presenciado o crime, somente uma depôs. O rapaz que era procurado pelo policial fugiu com a mãe (outra mãe na mira de uma perda), e os boatos de que o policial voltaria para confrontar possíveis denúncias cresceu. O Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social (Cendhec) chegou intermediar o caso e tentar garantir proteção para a família de Marta, mas o medo era grande. Assim, veio o silêncio.

“Se a gente mexesse naquilo, a gente morria. Então tinha que se calar. Foi muito difícil reorganizar tudo, difícil aceitar que não tinha mais meu filho, difícil ter que me controlar porque tinha Mirtes para criar. Tinha dias que eu gritava. Gritava não, urrava. Eu queria meu filho de volta. Só que eu não ia ter mais.”

Dezesseis anos depois, Marta tem na parede uma foto de José em sua primeira comunhão, algumas roupas muito bem guardadas do adolescente, e a memória que abriu uma porta para a chegada de Miguel. Dezesseis anos depois, Marta tem à sua frente a filha passando também pelo mesmo arranco de vida, de futuro, de possibilidade, a filha que ela, novamente, teve que se levantar para cuidar.

“Um passo dela são dois passos meus na frente. O que ela decidir fazer, estou junto. Dou o apoio que eu tiver, a maior força que eu tiver. Eu dou tudo pra ela. Hoje o medo existe, mas o medo nos faz mais fortes”. Foi a terceira vez durante a entrevista que Marta falou “medo” em relação ao caso Miguel. Perguntei:

“A senhora tem medo de que, exatamente?”

Marta preferiu não me dizer.

Marta e Mirtes dividem a casa e a falta dos filhos.

Foto: Hesíodo Góes para o Intercept Brasil

Branca justiça

Completado o primeiro ano da perda de Miguel, o processo contra a ex-empregadora de Mirtes e Marta segue na Justiça e, recentemente, trouxe outro flash do racismo que impregna não só apartamentos com dependências de empregada, mas o próprio judiciário. Há um mês, uma testemunha convocada pela defesa de Sari Corte Real foi ouvida sem que a defesa de Mirtes estivesse presente. Agora, os advogados da hoje estudante de direito tentam anular esse depoimento, já que, legalmente, todas as partes deveriam ter sido convocadas para a oitiva.

Há mais. Tanto Mirtes quanto Marta, apesar de trabalharem nas casas de Sari e Sérgio Hacker – na época do crime, ele era prefeito de Tamandaré pelo PSB –, constavam na folha de pagamento da prefeitura do município. A evidente improbidade administrativa, no entanto, não foi levada em consideração pela Câmara de Vereadores da cidade, que arquivou a denúncia e um pedido de impeachment por sete votos a três em agosto do ano passado. Hacker não conseguiu se reeleger para a chefia do Executivo municipal em novembro do ano passado, perdendo o pleito para Carrapicho (Republicanos).

O casal, no entanto, foi condenado pela Justiça do Trabalho em março deste ano a pagar indenização de R$ 386 mil por dano moral coletivo a Mirtes e Marta – esse valor não vai para a família de Miguel, e sim para um fundo da Justiça do Trabalho por se tratar de uma ação civil pública. Sari e Sergio recorreram ao Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região.

Cada vez mais à vontade com a linguagem jurídica que ela se comprometeu a dominar também para fazer com que Sari não saia impune do crime de abandono de menor, Mirtes estuda e trabalha diariamente. Em frente a um computador e com um celular repleto de mensagens, ela organizava as atividades da Semana Internacional Menino Miguel, articulada com pessoas de locais tão diversos como Estados Unidos, Haiti, França e Alemanha. Está exausta, com dificuldades para dormir, mas, ao mesmo tempo, atenta aos mecanismos às vezes perigosamente sutis que anteparam Sari e expõem ainda mais, como se fosse possível, o seu filho.

“Crianças negras são tratadas como crianças fortes, sabidas e que sabem se virar. Não são merecedoras de proteção, como as crianças brancas. Eu descobri o racismo assim. Quando as filhas das amigas deles iam para casa pelo elevador, eles monitoravam. Por que aquilo não foi feito com Miguel? Por que era filho da empregada?”.

Marta, a foto do filho assassinado repousando no colo, segue a filha. “Não dá pra deixar passar em branco, tem que haver alguma coisa. Com José eu não podia fazer muito. Mas agora, com Miguel…”.

Pergunto: “a senhora gostaria de reabrir o caso de José?”

“Não. Mexer nesse crime hoje é tirar a visibilidade de Miguel. Então… não. Melhor não. José entende, eu sei que ele entende. Não é que eu tenha me acostumado, que eu tenha aceitado. Mas eu tive que seguir em frente.”

Quando José morreu, Mirtes e Marta sofreram.

Quando Miguel morreu, Mirtes e Marta despertaram.

Temos uma oportunidade, e ela pode ser a última:

Colocar Bolsonaro e seus comparsas das Forças Armadas atrás das grades.

Ninguém foi punido pela ditadura militar, e isso abriu caminho para uma nova tentativa de golpe em 2023. Agora que os responsáveis por essa trama são réus no STF — pela primeira e única vez — temos a chance de quebrar esse ciclo de impunidade!

Estamos fazendo nossa parte para mudar a história, investigando e expondo essa organização criminosa — e seu apoio é essencial durante o julgamento!

Precisamos de 800 novos doadores mensais até o final de abril para seguir produzindo reportagens decisivas para impedir o domínio da máquina bilionária da extrema direita. É a sua chance de mudar a história!

Torne-se um doador do Intercept Brasil e garanta que Bolsonaro e sua gangue golpista não tenham outra chance de atacar nossos direitos.