Em abril de 1989, quatro anos após a redemocratização e pouco mais de seis meses após a promulgação da atual Constituição brasileira, o Exército estava preocupado com uma nova ameaça interna. Em um relatório confidencial, o general Sérgio Augusto de Avellar Coutinho afirmou que, com a Lei da Anistia, os líderes subversivos voltaram ao país apoiados pela ala progressista da Igreja Católica e estavam tentando dominar as instituições culturais e da educação com o ideário marxista do filósofo italiano Antonio Gramsci.

“Pretendiam, assim, criar uma contra-hegemonia social, viabilizando as transformações que permitiriam a conquista do poder e a modificação da estrutura vigente”, escreveu Coutinho. Em seguida, ele enumerou instituições de educação que, supostamente, teriam sido criadas ou estavam sendo apropriadas por esses agentes de esquerda subversivos, como o Centro de Educação Popular do Instituto Sedes Sapientae e o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, o Ibase.

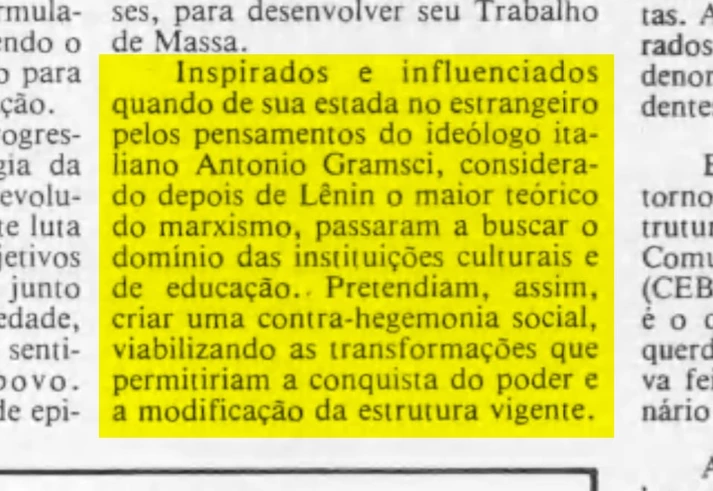

Trecho de documento de 1989 do Centro de Informações do Exército intitulado ‘A nova esquerda conduz o processo revolucionário’.

Para o general, intelectuais, artistas, economistas e ativistas, reunidos em torno da Igreja progressista, seriam a nova face do “movimento revolucionário marxista no Brasil”. Era o que a extrema direita americana vinha chamando de “marxismo cultural”.

Nessa perspectiva, a “nova esquerda”, municiada com as teorias gramscistas sobre como o estado e o poder dominante controlam o povo por meio das instituições culturais, educacionais e meios de comunicação, estaria investindo numa nova tentativa de tomada de poder. Desta vez, implodindo o sistema de dentro para fora e conquistando mentes e corações para, enfim, emplacar a revolução. Era uma estratégia, na visão militar, ainda mais perigosa do que a luta armada.

Dez anos depois do relatório confidencial, Olavo de Carvalho publicou no Jornal da Tarde um texto chamado “Máfia Gramsciana”. Nele, o ideólogo acusava um jornal de fazer propaganda ao veicular um caderno sobre Gramsci. A tática do gramscismo, para ele, era a “ocupação de espaços”, em que as vozes dissonantes seriam excluídas para a doutrina reinar sozinha em um “consenso democrático”. O autor bradava contra a exclusão dos liberais e conservadores no debate público, e alegava que havia apenas um debate entre gramscianos, que por sua vez impunham censura mental aos brasileiros enquanto posavam cinicamente de democráticos.

Naquela época, Olavo começava a se consolidar como porta-voz do conservadorismo, popularizando a ideia de que o “marxismo cultural” havia se apossado das instituições. Assim, era preciso se opor a universidades, ícones culturais, mídia e instituições educacionais, todas supostamente dominadas pelo ideário de esquerda.

‘O que aparece como delírio olavista é, na verdade, um aprofundamento do pensamento que circulou e circula nos quartéis’.

Mas, tidas como revolucionárias, as ideias de Olavo não eram novas. Elas já haviam sido sintetizadas em documentos militares na década anterior e seguem influenciando as Forças Armadas até hoje, argumenta o historiador Lucas Pedretti, doutorando em história na Universidade Estadual do Rio de Janeiro e ex-pesquisador da Comissão da Verdade no estado.

“O que aparece às vezes como delírio olavista é, na verdade, um aprofundamento do pensamento que circulou e circula nos quartéis”, me disse Pedretti.

O pesquisador questiona a divisão entre a ala radical do governo – que segue Olavo de Carvalho mais de perto e influenciou, por exemplo, a nomeação de Abraham Weintraub para a Educação e Ernesto Araújo para as Relações Exteriores – e os militares, supostamente “técnicos”. Para ele, a gênese do ideário anticomunista de Olavo está na Doutrina de Segurança Nacional, surgida no contexto da Guerra Fria, que tinha como objetivos a eliminação de inimigos internos, e no Orvil, um documento que circulou entre militares do Exército nos anos 1980 e detalha as alegadas “novas táticas de dominação da esquerda” por meio do aparelhamento das instituições.

Pedretti considera que, ao longo dos anos 1990, as ideias de Olavo de Carvalho e o ideário das Forças Armadas se retroalimentaram. O ideólogo se aproveitava do reconhecimento e da proximidade com os militares para se reafirmar como intelectual anti-establishment. As Forças Armadas, por sua vez, tinham em Olavo um porta-voz para levar ideias até então restritas aos quartéis a um público mais amplo.

Olavo escreveu, por exemplo, colunas em defesa da ditadura militar no jornal O Globo no fim dos anos 1990, algo que seria inimaginável alguns anos antes – e que, em parte graças a ele, hoje se converteu numa tendência forte e lucrativa. Não à toa, o filósofo recebeu em 1999, do Exército, a Medalha do Pacificador – dois anos depois, também ganharia honraria semelhante da Aeronáutica. “Habitualmente indiferente a aplausos e homenagens, estou profundamente comovido com essa honra que a força terrestre me concedeu”, escreveria Olavo. Anos depois, já com Bolsonaro presidente e numa disputa por poder no governo, ele declararia guerra verbal às Forças Armadas – e não ficaria sem resposta.

A penetração em ambientes que vão muito além de seus discípulos fiéis é um dos motivos para que as ideias de Olavo estejam fadadas a permanecer mesmo com sua morte. Apesar das rusgas com os militares terem gerado a crise que culminou com a saída do general da reserva e hoje político do Podemos Carlos Alberto dos Santos Cruz do governo, em 2019, Pedretti vê o ideário olavista embrenhado nas Forças Armadas, mesmo entre os setores tidos como “moderados”.

Foto: Bira Soares

Ao Intercept, o pesquisador detalhou como o ideário militar se relaciona com Olavo – e como suas ideias se proliferaram nos últimos anos.

Intercept – Você mencionou que as ideias que tornaram Olavo de Carvalho conhecido não eram dele. De onde vêm, então, esses conceitos de“marxismo cultural“, o “gayzismo” (que consolidou, depois, a perseguição à chamada “ideologia de gênero”), gramscismo, entre outras ideias que ele popularizou?

Lucas Pedretti – É típico do pensamento conspiratório uma hipersimplificação da realidade para apresentar soluções fáceis à criação de inimigos, pelos quais você consegue localizar a origem de todo mal. Você cria uma barreira moral que faz com que esses inimigos não pertençam à humanidade, não sejam dignos de direitos humanos. Isso favorece o estabelecimento de retóricas do ódio.

Nesse sentido, é importante a gente lembrar, do ponto de vista específico dos militares, a influência daquilo que se chama de Doutrina de Segurança Nacional. É um tipo de doutrina formulado nos anos 1950, a partir da Guerra Fria, de ideias que circularam entre os militares dos EUA. Essa doutrina enxergava como inimigos internos todos os setores da sociedade que carregavam quaisquer perspectivas sobre o Brasil, – sociais, econômicas, políticas e morais – que fossem distintas daquelas que os formuladores da doutrina entendiam como a correta, verdadeira.

A Doutrina de Segurança Nacional partia da premissa de que o Brasil fazia parte do Ocidente cristão, por conta de sua tradição histórica, de que seu alinhamento no contexto bipolar da Guerra Fria era com o mundo ocidental, capitalista.

Ela previa a existência de certos objetivos gerais da nação formulados pelos próprios militares. Eles acreditavam que sabiam quais eram os verdadeiros interesses da pátria, uma certa ideia de democracia representativa nos moldes liberais, certa ideia de tradição cristã, numa perspectiva moralista muito forte. Diante desses objetivos nacionais permanentes, formulados pelos próprios militares, qualquer setor social que tivesse visões distintas – seja mais justiça social ou uma organização política institucional diferente – era apontado como inimigo interno.

Por que esses conceitos são tão delimitados pela criação dos inimigos – a esquerda, os gays, os religiosos progressistas etc.?

A criação do inimigo no pensamento militar à luz da Doutrina de Segurança Nacional é muito forte. E essa doutrina seguiu influenciando os militares ao longo de toda a ditadura e depois da abertura política. O que aconteceu é que eles passaram a reposicionar o lugar do inimigo. Mas a lógica por trás do pensamento segue a mesma: a criação de um inimigo responsável por todo o mal. Agora não mais necessariamente pela força das armas, como foi com a guerrilha de esquerda, mas pela força da hegemonia cultural, os militares passam a identificar seus inimigos internos.

Nesse cenário, ao longo dos anos 1980, 1990 e do início do século 21, vai haver um deslocamento para a perspectiva de que o novo centro de atuação das esquerdas parte da ideia do politicamente correto. O politicamente correto se torna uma espécie de sinônimo do marxismo cultural, e isso, por exemplo, está muito claro em uma entrevista do [general e ex-comandante-geral do Exército Eduardo] Villas Bôas. Ele fala do politicamente correto como um inimigo a ser combatido. É basicamente uma categoria de acusação que, assim como o marxismo cultural, pode ser preenchida com qualquer coisa. O movimento feminista é parte do politicamente correto. É uma nova categoria de acusação que ganha força no pós-ditadura para situar a nova forma de atuação contra esses inimigos internos.

Sempre nessa perspectiva: ele operaria por dentro das tradições para destruí-las por dentro, acabar com as barreiras morais e militares que impediriam que o Brasil se tornasse uma pátria comunista dominada pelos subversivos.

Qual foi o contexto em que as Forças Armadas criaram e passaram a defender esses conceitos?

A ideia de marxismo cultural e gramscianismo apareceu na abertura [política após a ditadura], quando as Forças Armadas começaram a formular a visão de que as esquerdas tinham mudado sua estratégia: haviam abandonado a tentativa de tomada de poder pelas armas e começaram a tentar a tomar o poder por dentro das instituições, da cultura. Portanto, o novo objetivo da esquerda seria a obtenção da hegemonia cultural para a desestabilização do país e a construção do comunismo. Foi nessa conjuntura que essas novas categorias de acusação ganharam muita força para os militares enquadrarem essa nova forma de atuação das esquerdas.

O general Eduardo Villas Bôas, ex-comandante-geral do Exército e peça-chave na eleição de Bolsonaro: a entrevista autobiográfica dele é cheia de críticas ao ‘politicamente correto’.

Foto: Fátima Meira/Futura Press/Folhapress

Você publicou recentemente um artigo sobre o Orvil (a palavra “livro” lida ao contrário), enorme documento interno que circulou entre militares nos anos 1980 e que detalha essas estratégias. O que é o Orvil?

É um documento que marca o ponto de inflexão do pensamento militar sobre essa nova forma de atuação das esquerdas. O Orvil era uma tentativa militar de apresentar sua interpretação não só da violência da ditadura – e, nesse sentido, é um livro marcado pela reafirmação daquelas versões oficiais fantasiosas que marcaram o período, como o alegado suícidio de Vladimir Herzog –, mas também servir como uma espécie de contraponto ao “Brasil: Nunca Mais“. Ele pretende dar uma nova interpretação do papel das Forças Armadas na história do Brasil, principalmente como último bastião a defender a democracia contra as esquerdas subversivas.

E aí ele afirma, em síntese, que a história brasileira teria sido dominada por três grandes tentativas de tomada de poder pelos comunistas. Em 1935, com a chamada Intentona Comunista, a segunda delas com João Goulart, pré-golpe de 64, e a terceira no contexto das guerrilhas urbanas nos anos 60 e 70. As Forças Armadas aparecem nessa leitura como o grande óbice à vitória da esquerda. O Orvil detalha também uma quarta tentativa de tomada do poder, que por não ser pela via das armas seria a mais perigosa até então.

No livro, o termo marxismo cultural não aparece. E nem a perspectiva do gramscismo. Mas, em 1989, a gente já vai encontrar em relatórios produzidos pelo Sistema Nacional de Informações a mesma narrativa do Orvil, só que acrescida da justificativa supostamente teórica para a forma de atuação das esquerdas. A figura-chave nesse processo é um general chamado Sérgio Augusto Avelar Coutinho, que era o chefe do Centro de Informações do Exército na época do Orvil, entre 85 e 88, quando esses relatórios de inteligência começaram a circular.

O Orvil coloca no centro das preocupações da Forças Armadas, principalmente do Exército, essa quarta tentativa de tomada de poder, e os militares vão seguir estudando esse tema a ponto de um ano depois do fim da produção do Orvil estarem fazendo a relação entre marxismo cultural, gramscismo e essa quarta tentativa de tomada de poder.

E foi essa noção do gramscismo e busca pela hegemonia cultural que tornou Olavo de Carvalho célebre a partir dos anos 1990. O que eu tento apontar é que essas ideias, que estavam circulando no pensamento político americano conservador desde os início do anos 80, chegam no debate brasileiro via militar. O Olavo se tornou um célebre divulgador dessas ideias ao longo dos anos 90, mas ele não é o precursor desse debate no Brasil.

Qual é a penetração desse ideário entre os militares? Podemos dizer que é a ideologia predominante nas Forças Armadas? E há diferença entre o passado e o presente?

É muito difícil entender os conflitos intramilitares. Mas sabemos que um dos objetivos fundamentais do golpe de 1964 e da ditadura era concretizar um movimento que vinha acontecendo desde 1935, promover um expurgo dos comunistas e dos progressistas nas Forças Armadas. Porque até 64 existiam tensões, setores claramente progressistas e comunistas que disputavam a instituição por dentro, como Luís Carlos Prestes.

O golpe de 64 vem também para garantir que as Forças Armadas passem a ter uma coesão ideológica e política muito maior, fundada na Doutrina de Segurança Nacional e do perigo comunista. Então, esse pensamento conservador conspiracionasta, profundamente anticomunista e profundamente antidemocrático em certos aspectos, certamente foi hegemônico ao longo da ditadura. Aquela clivagem entre uma ala moderada e uma ala linha dura, que ficou célebre por exemplo nas análises do Elio Gaspari, não é suficiente.

Havia setores mais radicais nas Forças Armadas que estavam tentando impedir a abertura por meio de atentados terroristas, e havia o setor que encaminhou a abertura, mas não dá para dizer que eles eram democrativos, ou não compartilhavam essa visão de mundo – pelo contrário. A questão é que as disputas tinham a ver mais com tática e estratégia do que ideologia. Eles compartilham esse pensamento também. Mesmo o setor supostamente moderado era profundamente anticomunista, autoritário, atuava com base na Doutrina de Segurança Nacional. O que eles desejavam era fazer uma abertura capaz de institucionalizar certos aspectos da ditadura, enquanto outros não queriam nem a abertura do regime. No fundo, esses setores compartilhavam, por exemplo, a convicção de que a Lei de Anistia devia garantir a impunidade dos torturadores.

‘É muito difícil encontrar diferenças entre o passado e o presente na lógica que orienta os militares’.

Esse tipo de pensamento continuou sendo dominante nas Forças Armadas durante a abertura. A gente sabe que o Brasil não promoveu nenhum tipo de reforma das Forças Armadas após a ditadura, pelo contrário, elas atuaram de maneira muito forte durante a constituinte, seja com lobby nos corredores do Congresso ou com pressão aberta e ameaças explícitas para garantir seus interesses na Constituição de 1988. Entre eles, estava a manutenção da autonomia militar, da instituição como poder moderador, a manutenção das polícias militares como forças auxiliares, da Justiça Militar, de uma certa autonomia sobre orçamento e a manutenção da Lei de Anistia.

Não há nenhuma mudança profunda na forma de pensar dos militares ao longo do regime democrático. Não à toa, com a crise política de 2016, o golpe e a reaparição dos militares na política, a gente teve um certo espelho daquela separação entre moderados e linha dura da ditadura. Começam a aparecer figuras da cena pública que se apresentam como moderados. O Villas Bôas foi visto durante muito tempo como um legalista. Hoje, o Santos Cruz se apresenta como essa figura supostamente moderada. E há uma ala de radicais, que seria representada por Bolsonaro, Augusto Heleno etc.

Mas essa clivagem não encontra lastro na realidade do ponto de vista ideológico. Mesmo esses caras que aparecem como mais moderados são profundamente conservadores e anticomunistas, têm um pensamento profundamente autoritário e estão se guiando por essas mesmas perspectivas ideológicas que estão apresentadas no Orvil.

Você vê as declarações do Villas Bôas e o que tem ali é o Orvil repaginado nessa acusação do politicamente correto. É muito difícil encontrar diferenças no passado e presente do ponto de vista da lógica que orienta esses militares. O que tem são reenquadramentos, novas categorias que surgem para caracterizar o inimigo interno, a suposta ameaça subversiva, mas a forma encontrada para caracterizar esses inimigos continua sendo profundamente autoritária.

Ernesto Araújo, Olavo de Carvalho e Jair Bolsonaro em jantar na embaixada brasileira nos Estados Unidos, em 2019: a ascensão ao poder de militares e olavistas.

Foto: Alan Santos/PR

Como era a relação de Olavo de Carvalho com os militares? Quem influenciava quem?

Essa relação se fortaleceu ao longo dos anos 1990 e tem muitos capítulos que a gente não conhece. A gente sabe, por exemplo, que Olavo foi convidado pelos militares para promover e organizar pesquisas sobre a história militar, passou a proferir palestras no clube militar. Ao mesmo tempo, os livros de Sérgio Augusto de Avelar Coutinho, autor do relatório em que há menções ao gramscismo, fazem menções a Olavo de Carvalho. Me parece que houve uma convergência de interesses entre esses setores.

O Olavo vinha tentando se afirmar como intelectual anti-establishment ao longo dos anos 90, e uma das características que ele apresentava e mobilizava no debate para tentar se consolidar nesse lugar era uma certa ideia de que ele não tinha medo de dizer a verdade, de criar polêmica, enfrentar o establishment acadêmico etc. Era muito marcante no seu pensamento e na sua forma de se colocar no debate público. Foi a partir dessa característica que ele ganhou espaço em jornais como O Globo, Folha, na imprensa hegemônica, e passou a difundir suas ideias profundamente conservadoras e sua visão de mundo. Sendo um civil, supostamente um intelectual, pensador, talvez os militares tenham visto no Olavo uma figura que poderia expressar em ambientes mais amplos e legitimados, como a imprensa, os pontos de vista que já estavam sendo manifestados em círculos restritos.

Como mostra o @pierolei , a aproximação entre o Exército e Olavo vai acontecer apenas na década de 1990. O ex-astrólogo aproveita o AMPLO espaço que a mídia hegemônica lhe dava para difundir as ideias dos militares. Dentre elas, a defesa explícita do golpe e da ditadura. pic.twitter.com/jKPBCdINsC

— Lucas Pedretti (@lpedrettil) January 25, 2022

No fim dos anos 90, Olavo escreveu um artigo em O Globo falando com todas as letras que “estava na hora de repensar a revolução de 64”. Para os militares, era muito interessante que alguém com tanto espaço no debate público defendesse suas ideias nessa perspectiva de revisão histórica. Ao mesmo tempo, para Olavo, era muito interessante circular nesses espaços, ganhar reconhecimento, possibilidades de trabalho, ser legitimado como um pensador por figuras militares que eram de outra geração. O que parece que aconteceu ao longo dos anos 90 foi que eles foram se retroalimentando.

Então podemos dizer que Olavo popularizou um ideário conspiratório que, até então, estava restrito aos quartéis?

Nos anos 90, era difícil você ver pessoas indo a público defender a ditadura. Embora houvesse vários defensores entre as elites políticas, parlamentares etc., a defesa explícita do golpe naquele momento era um pouco menos presente no debate público. Então certamente Olavo teve um papel importante ao difundir esse pensamento conservador de forma mais geral.

Muito se falou, nos primeiros anos do governo Bolsonaro, das diferenças entre a “ala ideológica” olavista, considerada mais radical, e a chamada “ala técnica”, a dos militares, muitas vezes tidos como moderados. Mas, para você, uma influenciou a outra – os ideólogos, no fim, seriam os próprios militares. Bolsonaro mantém a tradição de 1964, mesmo quando se inclina para o que aparentemente é delírio conspiratório olavista?

Sem dúvida nenhuma o Bolsonaro é um produto muito bem acabado do pensamento militar, formulado, difundido e consolidado ao longo da ditadura. É evidente que, no início da trajetória política, ele aparece na cena pública como dissidente, tem aquela fala do Geisel dizendo que Bolsonaro era um mau militar. Mas ele era excelente do ponto de vista da capacidade de expressar os ideais mais profundos das Forças Armadas. O que aparece às vezes como delírio olavista é, na verdade, um aprofundamento do pensamento que circulou e circula nos quartéis.

Nesse sentido, a divisão entre uma ala ideológica e uma ala técnica militar não faz o menor sentido, na medida em que a visão de mundo desses militares e do que se chama de ala olavista é muito próxima. Pessoas como o coronel da reserva Marcelo Pimentel e o antropólogo Piero Leiner têm apontado que essa divisão é muito interessante para os militares se afastarem publicamente da imagem de radicais, extremistas, e reproduzirem o processo que foi exatamente o que marcou o fim da ditadura: o reposicionamento do lugar das Forças Armadas na história.

Ao longo da abertura, as Forças Armadas foram paulatinamente criando e consolidando uma narrativa de que aquele regime poderia ser lido como um embate entre dois extremos, sendo eles a esquerda e alguns poucos militares extremistas que cometeram excessos no combate à guerrilha. E, já que esses excessos eram individuais, as Forças Armadas não teriam nenhuma responsabilidade sobre as violências cometidas e, portanto, deveriam ser fiadoras do processo democrático porque estavam no centro, na posição moderada, entre esses dois extremos.

Esse era o grande esforço narrativo dos militares na transição: reconstruir uma representação pública sobre o que havia sido o golpe de 64 e o regime militar. E eles foram muito felizes nisso. Não bastava garantir impunidade por meio da Lei de Anistia, era preciso garantir o silenciamento sobre o que havia sido aquela história. E todos os acordos políticos que estruturam a eleição da chapa Tancredo Neves-José Sarney [no Colégio Eleitoral, em 1985] têm como centro esse pacto de não-revanchismo. A gente entrou numa democracia em que os militares não podem ser responsabilizados criminalmente, não precisam se submeter ao poder civil e em que a memória sobre a ditadura não pode ser colocada em pauta, porque isso seria ressentimento e revanchismo. E é esse o regime democrático inaugurado em 1988.

Não à toa, parte do ressentimento que levou os militares de volta à cena política, a partir do golpe de 2016, tem a ver com o esforço da Comissão Nacional da Verdade de recolocar em pauta a discussão sobre a ditadura. Ou seja, a iniciativa do estado brasileiro de realmente discutir a representação oficial sobre o que foi o regime inaugurado pelo golpe de 64 está na base do retorno dos militares a essa longa história de intervenção na vida política, na vida civil.

Temos uma oportunidade, e ela pode ser a última:

Colocar Bolsonaro e seus comparsas das Forças Armadas atrás das grades.

Ninguém foi punido pela ditadura militar, e isso abriu caminho para uma nova tentativa de golpe em 2023. Agora que os responsáveis por essa trama são réus no STF — pela primeira e única vez — temos a chance de quebrar esse ciclo de impunidade!

Estamos fazendo nossa parte para mudar a história, investigando e expondo essa organização criminosa — e seu apoio é essencial durante o julgamento!

Precisamos de 800 novos doadores mensais até o final de abril para seguir produzindo reportagens decisivas para impedir o domínio da máquina bilionária da extrema direita. É a sua chance de mudar a história!

Torne-se um doador do Intercept Brasil e garanta que Bolsonaro e sua gangue golpista não tenham outra chance de atacar nossos direitos.