Foto: Fabio Teixeira/NurPhoto via Getty Images

Se você andou pela terra das redes nos últimos anos, deve certamente ter se deparado com a frase “a favela venceu” ou mesmo com algumas de suas irmãs siamesas, como “pretos no topo”, “é tudo nosso”, etc. As sentenças são inspiradoras e nos lembram que as palavras de ordem também possuem a função fundamental de trazer esperança, sonho, possibilidade. Podem ser entendidas como deflagradoras de um tesão só presente na radicalidade.

Em meio a um mundo desabando (e desabando há muito tempo mais para uns do que para outros), enxergar um horizonte pode significar a própria sobrevivência. Há mais: a reiteração das imagens de sofrimento servem muitas vezes não só para imobilizar, mas também para eleger candidatos a heróis (está aí Gabriel Monteiro explorando pessoas em situação de miséria para nos lembrar). Por isso, falar também de felicidade é uma questão política central.

Com isso em mente, miremos em alguns dos discursos que nos informam sobre essa favela vencedora e o que eles nos sugerem. Aqui, os signos por excelência passam por bens como o carro importado (Lamborghini, Audi, etc.); grifes gringas (Lacoste, Dior, Gucci, Prada, Calvin Klein, Supreme, etc.); a exibição do dinheiro que, em excesso, pode ser jogado para o alto; as joias em profusão. Há ainda outro elemento frequentemente transformado em bem de consumo: a mulher. Nesse sentido, essa favela vencedora não está muito distante ou de um Castelo de Caras, onde se mesclam logomarcas e rostos de famosos (em sua maioria brancos), ou de uma perspectiva machista na qual se tem um gênero como propriedade.

Nas redes, são muitos os vídeos que assertivamente nos informam sobre essa graça finalmente alcançada: um dos mais conhecidos nos mostra os MCs Tikão e Cabelinho ao lado de Djonga cantando a música “A favela venceu” em uma midiatizada Rocinha, no Rio de Janeiro. Uma das provas do sucesso é uma motocicleta, um dos bens mais caros na cultura funk atual: aqui, ela é chamada de robozão. Além dela, as camisas (originais) de times, correntes e churrascadas são também provas da superação da falta e da pobreza. “E vê nós passando de Audi/Eu to engordando a minha conta”, cantam os artistas.

Também é bastante forte, nesse discurso vencedor, ouvirmos agradecimentos ao divino, em um fundamento bastante cristão: “Nunca foi sorte, Cabelinho. Sempre foi Deus” ou “Nada é impossível pra quem tem fé”. Assim, percebemos que o software do “favela venceu” roda na mesma perspectiva neopentecostal que celebra a obtenção de posses ainda em vida, e não em um paraíso que a gente não sabe se, no fim, estará lá. Nas duas “pontas” – no funk ou na igreja evangélica –, temos uma maioria negra e pobre.

Em outra música com o mesmo título, Cabelinho (ao lado de MC Hariel) canta: “Antigamente aquela mina não olhava na cara/Mas hoje em dia eu ‘to comendo ela só de raiva, essa safada/Vagabundo inveja meu pescoço, várias grama de ouro/Meu arsenal de camisa de time/Gostar de mim agora é muito fácil”. Na canção com o mesmo título, mas agora com MC Kevin e Negret, o primeiro canta: “virei um favelado chique”. Usa correntes de ouro, camiseta Dior e agradece, enquanto olha para a mãe: “obrigada, meu Deus, a favela venceu”.

Esse é outro ponto em comum: em todas as músicas aqui trazidas, a maternidade é celebrada. Exulta-se a mulher sofredora que finalmente terá, via sucesso dos filhos, o conforto que ela merece. Em síntese: ou elas aparecem como “safadas” ou elas aparecem como pessoas a serem justiçadas – por eles.

“Quem ajuda muito a difundir a ideia do ‘a favela venceu’, tanto como pessoa física quanto como empresa, é Kondzilla. Lembro que ali, 2018, 2019, ele já vendia camiseta, boné e usava legenda, com a frase”, observa GG Albuquerque, jornalista e pesquisador da Universidade Federal de Pernambuco, que escreve para os sites Volume Morto e Embrazado, o primeiro criado por ele, o segundo dedicado a culturas musicais periféricas. Ele se refere a Konrad Dantas, diretor e fundador da produtora Kondzilla, uma das maiores no gênero funk do país e “berço” por excelência da celebrização de uma favela repleta de motocicletas, celulares incríveis e correntes douradas.

É importante lembrar, no entanto, que já em 1988 Alba Zaluar e Marcos Alvito organizaram o livro “Um século de favela” no qual afirmam que, à sua maneira, esta última havia vencido. Desde então, a afirmação levanta sobrancelhas e alvissara corações mais afeitos a boas problemáticas. Luiz Antônio Machado Silva, autor de textos como “Criminalidade violenta: por uma nova perspectiva de análise”, questionou em 2002: “a favela venceu. Mas e os favelados? Portadores de uma cidadania restrita, hierarquizada e fragmentada (…) a ‘vitória da favela’ ocorreu à custa da constituição de uma categoria social subalterna, cuja intervenção na cena pública, duramente conquistada, não mexeu no padrão de sociabilidade urbana, pouco alterando sua posição relativa na estratificação social e seu papel como força social.”

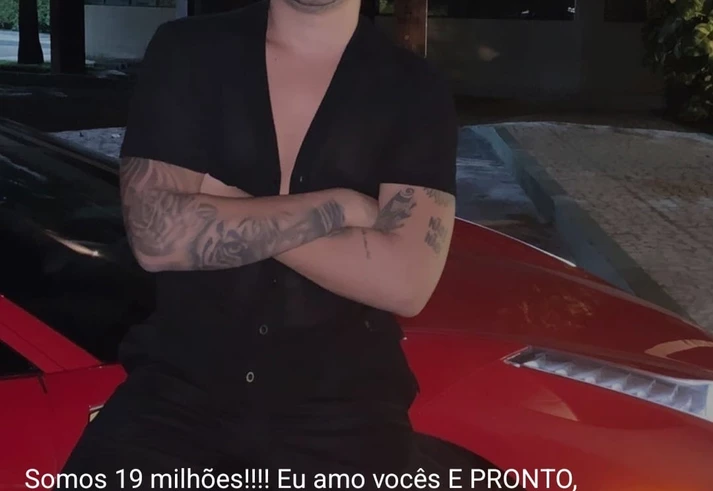

Hoje, com a radical influência das redes e a possibilidade de uma autoprodução de narrativas de si, esse cenário tem características muito próprias: multiplica-se em histórias individuais – porém exibindo basicamente os mesmos signos – a ideologia de uma favela vencedora. Se no funk ela é uma realidade, nos perfis de famosos como Carlinhos Maia (25 milhões de seguidores no total de redes sociais) ela também se faz presente e é pulverizada para outras parcelas sociais. Em 2020, posando de braços cruzados em frente a sua Ferrari vermelha avaliada em R$ 1, 6 milhões, ele escreveu: “obrigado Deusssssss… A FAVELA VENCEU”.

O peso dos influenciadores na disseminação dessa narrativa foi observado por pessoas como o sociólogo Christian Ribeiro, que escreveu um texto para o portal Geledés fazendo uma crítica contundente à máxima. “Um discurso alienante e preconceituoso que isenta toda e qualquer crítica ao modelo civilizatório ao qual estamos inseridos, assim como elimina toda e qualquer forma de reivindicação aos poderes públicos (Estado) pela superação das nossas misérias e falta de direitos básicos. É a negação da prática cidadã, da noção de sociedade e sociabilidades orgânicas, substituída por ações individualistas, em meio a um sistema que existe e se reproduz pelas dores e sofrimentos destes, que buscam se reinventar a todo instante e momento para serem um “vencedor”, afirma.

Em sua conta no Twitter, a jornalista Maristela Rosa, do canal Papo de Preta, no YouTube, também fez uma observação dura a este mantra: “Se a gente tá bradando aos quatro ventos que meritocracia na nossa sociedade não existe, pra que mobilizar um discurso como esse?”. É uma excelente questão.

A filósofa Sueli Carneiro é outra que vem realizando constantes chamadas sobre o assunto, apontando nele uma noção profundamente neoliberal – e branca —que termina absorvendo e moldando toda uma gama de pessoas negras cujas vidas são constrangidas justamente pelo neoliberalismo. Tanto na sua muito comentada participação no podcast Mano a Mano quanto no recente primeiro encontro nacional do coletivo Perifa Connection, por exemplo, ela chamou atenção para o caráter individualista e desmobilizador dessa favela que só parece vencer para alguns. No mesmo encontro, a advogada e professora da Universidade Federal da Bahia Ana Flauzina fez uma fala que pode se relacionar ao tema, sublinhando o perigo de uma performance da política que pode estar esvaziada, justamente, da política. Lembrou do aumento de assassinatos, violência policial e da fome que mordem nossos calcanhares enquanto miramos na tela um ou outro feliz vencedor.

Foto: Carl de Souza/AFP via Getty Images

Ostentar Nikes – e postos de saúde

É preciso dizer que não é a utilização de bens de luxo ou muito menos o desejo por eles os maiores problemas aqui: se há algo “democrático” na sociedade neoliberal é a exposição, para todos e todas, das benesses materiais da vida contemporânea. Lembro bem quando, em 2012, escrevi uma reportagem sobre outdoors vendendo “sucessos” como dólares e condomínios de luxo erguidos justamente sobre casas paupérrimas no centro de Recife. Assim, querer possuir um tênis Nike é desejo que une tanto o adolescente que vive na cobertura da Avenida Boa Viagem quanto aquele que sobe a Ladeira do Boi para chegar ao Alto José Bonifácio, zona norte da capital pernambucana.

Enquanto o primeiro goza de toda possibilidade financeira para adquirir o pisante, o segundo tem quase sempre como únicas saídas a cópia, o endividamento ou simplesmente a sensação de fracasso, principalmente quando um colega consegue obter o mesmo bem. Neste caso, parece que a favela “vence” para um, mas não para o outro.

Talvez o aspecto mais cruel dessa ideia seja, como apontam suas críticas, seu alto potencial de desmobilização, algo extremamente necessário especialmente para populações que são fustigadas pela fome, a falta de moradia, o não acesso a saneamento básico, à saúde, à devida proteção. Não é possível avançar sobre estas faltas tão intrinsecamente ligadas ao racismo e ao patrimonialismo que desde o início demarcam nossa República sem projetos e propostas coletivos, sem políticas públicas. Estas dificilmente serão alcançadas apenas através de posts com milhares de likes celebrando conquistas individuais – que, repito, são importantes e inspiradoras, mas não deveriam nos levar a uma distração que prejudica profundamente nossa própria existência.

Alfinetando a coisa de dentro, MC Pajé cantou, tendo como cenário imagens de pessoas negras assassinadas, que “A favela não venceu” (um vídeo produzido, vejam só, pelo mesmo Kondzilla). “Quando o preconceito acabar/Eles parar de nos julgar/Nós vai falar que a favela venceu/Quando a igualdade imperar/Eles parar de nos matar/Nós vai falar que a favela venceu”.

O pesquisador GG Albuquerque faz um contraponto precioso a respeito desse cenário: para ele se, de fato, podemos nos incomodar com as imagens de carrões e dinheiro aos montes ostentados em um Brasil alquebrado, é preciso pensar que a celebração de bens materiais tem relação às nossas possibilidades (ou não) de conquistar um conforto reconhecido socialmente. “Nas músicas sobre ostentação, gosto de pensar que são os negros e os pobres de alguma maneira reivindicando o consumo, a posse desses itens que eles produzem, mas não têm acesso. Que ali também são os caras que estão produzindo as coisas da Apple, trabalhando nas linhas de montagem das empresas de luxo”.

Sobre isso e as estratégias entre “luxar” e morrer, Djonga diz em um trecho do “A favela venceu”: “quem não quer ter uma vida cara? Comprar Bugatti, ir pra Miami (…) sonhar alto não é pecado/Que eu não seja mais um da cor a morrer na porta do Carrefour”.

Na pesquisa “Jovens da periferia da Zona Oeste de São Paulo”, na qual passou dois anos observando e realizando entrevistas com um grupo de 100 pessoas, Paula Nascimento da Silva Moura traz bons pontos de reflexão sobre as contradições que aqui se impõem. Atuando como voluntária do Grupo de Assistência Social Bom Caminho, ela notou que uma parte significativa dos jovens (entre 13 a 21 anos) usava, apesar de famílias com renda média de um salário mínimo, objetos que pareciam ir além destes parcos vencimentos. Havia uma forte razão para isso: sentir-se fazendo parte de uma comunidade e livrar-se de possíveis estigmas.

Na pesquisa, ela realiza perguntas fundamentais: “Afinal, se o que se espera do jovem é o consumo e a transgressão, o que esperar de um jovem que não tem recursos para consumir? Ou ainda, como lidar com a contradição: por um lado os jovens das classes populares são desencorajados a trabalhar (vide leis trabalhistas) e nem o trabalho lhes é prontamente possível caso o queiram, enquanto, por outro lado, a cultura afirma e reafirma o seu direito ao prazer e ao consumo, sem considerar que não há recursos para financiá-los?”.

Questões centrais que nos fazem pensar na possibilidade, para pessoas pobres de desejar se quiserem um Porsche, mas também um bairro cujas encostas não desabem sobre as suas casas. O primeiro significa realizar um sonho de consumo, o segundo significa manter a própria vida. A exposição pública tem ganhos incríveis, como o sentimento de pertencimento e a autoestima, este troço que foi destruído principalmente entre pessoas percebidas, em avaliações racistas e classistas, como “menos importantes” – as “sem boa aparência”, as “sem diploma”, as “escurinhas”, as com “cara de empregada”.

Ao mesmo tempo, não esqueçamos que o Uber, o táxi, os serviços de entrega, não querem entrar em diversas dessas localidades onde os barrancos desabam ou a polícia mata por conta de seus históricos de violência – e não são os influenciadores “vencedores” que vão conseguir, com correntes de ouro e discursos meritocráticos, mudar sozinhos a ordem das coisas.

Para saber mais

A favela não venceu, mas continua lutando: movimentos sociais de moradores de favela no Rio de Janeiro

O movimento de luta nos bairros, vilas e favelas (MLB) e a política de autogestão: análise de uma experiência no bairro da Iputinga, Recife/PE

Temos uma oportunidade, e ela pode ser a última:

Colocar Bolsonaro e seus comparsas das Forças Armadas atrás das grades.

Ninguém foi punido pela ditadura militar, e isso abriu caminho para uma nova tentativa de golpe em 2023. Agora que os responsáveis por essa trama são réus no STF — pela primeira e única vez — temos a chance de quebrar esse ciclo de impunidade!

Estamos fazendo nossa parte para mudar a história, investigando e expondo essa organização criminosa — e seu apoio é essencial durante o julgamento!

Precisamos de 800 novos doadores mensais até o final de abril para seguir produzindo reportagens decisivas para impedir o domínio da máquina bilionária da extrema direita. É a sua chance de mudar a história!

Torne-se um doador do Intercept Brasil e garanta que Bolsonaro e sua gangue golpista não tenham outra chance de atacar nossos direitos.