Sou uma pessoa comum. Um assalariado. Fui, por oito anos, guarda civil municipal. Hoje, trabalho em uma empresa e em outras frentes para melhorar a renda. Uma pessoa preta, considerada de classe média. Por isso, ainda consigo desfrutar de algum bem-estar, como viagens, passeios nas férias e um hobby. Em 2018, resolvi conciliar em uma dessas viagens o meu passatempo: fotografar ônibus. Pensando em explorar meu estado, Minas Gerais, escolhi ir para Patos de Minas. Eu já tinha visitado, na época, cerca de 320 municípios diferentes para fotografar ônibus.

No dia 3 de setembro daquele ano, saí às 6h de Belo Horizonte e, quatro horas depois, cheguei ao meu destino. Meu objetivo era ficar dois dias e fotografar o máximo possível. Em qualquer cidade, meu ponto referencial é a região da rodoviária. Lá, não seria diferente. O terminal de Patos de Minas fica em frente a um pequeno lago, com bancos, cercado por uma avenida de mão dupla. O canteiro central me dava o posicionamento perfeito para fotografar o máximo de ônibus que saíssem do terminal, com qualidade de luz e ângulo.

Fotografei ali por cerca de uma hora e meia. Entre uma foto e outra, observei o cotidiano da área próxima ao terminal – inclusive um homem branco vendendo drogas tranquilamente em um dos bancos à beira do lago, apesar do movimento de viaturas da Polícia Militar no local. Até que uma delas parou próxima a mim. Começou ali uma violação de direitos que perdura até hoje.

A Polícia Militar de Minas Gerais havia sido acionada para averiguação de movimento suspeito – no caso, eu fotografando os ônibus. Fui abordado por volta do meio-dia por dois policiais: um cabo de cerca de 30 anos, pardo, e um sargento branco com idade aproximada de 45 anos, já grisalho. Os dois tinham armas em punho e agiam de forma agressiva. Não esbocei nenhuma reação.

Até aquele momento, minha preocupação era de que os agentes pudessem danificar meu equipamento fotográfico, pois apertavam diversos botões sem nenhuma destreza. Um dos PMs me informou que a abordagem foi motivada por uma denúncia feita diretamente à guarnição. “Cidade pequena, você sabe como é, pessoa de fora fotografando é foda”, ele me disse.

Então, eles me fotografaram. Minha imagem foi enviada pelo WhatsApp a um grupo que não consegui identificar. Pela minha experiência como guarda civil, sei como funcionam os procedimentos de averiguação ostensiva. Por isso, questionei os policiais sobre a foto. Eles afirmaram se tratar de “procedimento padrão”. Insisti para saber para onde minha foto foi, e o policial disse que era “melhor não questionar, se quiser ser liberado rápido [desta abordagem]”.

Essa foi uma das fotos feitas em Patos de Minas – antes de a polícia me abordar.

Foto: Rafael Delazari

Câmera viva

Para me recuperar, resolvi fazer o check-in no hotel e almoçar. Lá, me dei conta do tratamento temerário que recebi e, no restaurante, fui atendido de forma ríspida. Achei estranho. Durante o almoço, incomodado com a violação de ter sido fotografado à revelia, lembrei que em Minas Gerais existe um programa de policiamento comunitário chamado Rede de Vizinhos Protegidos.

A rede foi criada em 2011, com o objetivo de “ampliar a comunicação direta entre a comunidade e a Polícia Militar, possibilitando maior confiabilidade por parte do cidadão para transmitir denúncias e informações de segurança pública que possibilitem o planejamento e o direcionamento efetivo de ações policiais militares”, segundo o documento de instrução da PM. O programa foi implementado em mais de mil bairros e cidades no estado de Minas Gerais, segundo a própria polícia. O município de Patos de Minas está entre eles.

“Cada integrante da rede atua como uma ‘câmera viva'”, define a Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais. Na prática, esse policiamento preventivo acontece por meio da vigilância de pessoas consideradas “suspeitas”. Percebi que, depois do envio da minha foto em um grupo de vigilância colaborativa, essa “câmera viva” poderia estar focada em mim.

Questionada sobre a responsabilidade em caso de registros indevidos ou vazamentos de dados, a polícia mineira desconversou.

A cada passo que dava, ou a cada estabelecimento em que eu entrava, a “câmera viva” comunitária me seguia. Abreviei minha estadia em Patos de Minas e saí da cidade na manhã seguinte, com a insegurança de me atribuírem a autoria de qualquer crime que pudesse acontecer ali.

Na época, decidi não fazer uma reclamação formal. Não acreditei que a denúncia iria para frente na ouvidoria. Mesmo assim, o envio da foto a um grupo de WhatsApp me trouxe inquietude. O que fariam com essa foto? Como me descreveram ao mandá-la? Quem estava no grupo? E se alguém nesta rede que não seja policial resolvesse fazer justiça com as próprias mãos? Será que um dia eu poderia voltar a visitar essa cidade?

Não sabia essas respostas, mas, voltando a Belo Horizonte, lembrei que o bairro onde morava na época tinha o mesmo programa de policiamento comunitário. Com isso, poderia observar se o procedimento era mesmo habitual nesse tipo de policiamento. Era. Em diversas abordagens executadas por guarnições de policiamento comunitário, a fotografia era tirada. O mesmo não acontecia com outras guarnições de policiamento ostensivo. E a pergunta que sempre me fazia era: o que fazem com essas fotos?

Essa reportagem é resultado das Bolsas de Tecnoinvestigações para Repórteres Negros, uma parceria do Intercept com a Data Privacy Brasil, Conectas Direitos Humanos e Data Labe.

Ilustração: Gustavo Magalhães para o Intercept Brasil

Ninguém a quem recorrer

O documento de instrução da Rede de Proteção Preventiva, que regula a implementação do programa, diz que “a ideia essencial será vizinho protegendo vizinho”. Segundo a PMMG, as câmeras vivas – os cidadãos – atuam de “forma mútua e comprometida, alertando a todos os componentes do laço sobre a presença de pessoas e veículos suspeitos, por intermédio de sinais sonoros, e outras estratégias, impedindo que infratores se utilizem do fator surpresa, dificultando, assim, sua atuação”. As informações devem ser repassadas diretamente à polícia – que, por sua vez, decide agir.

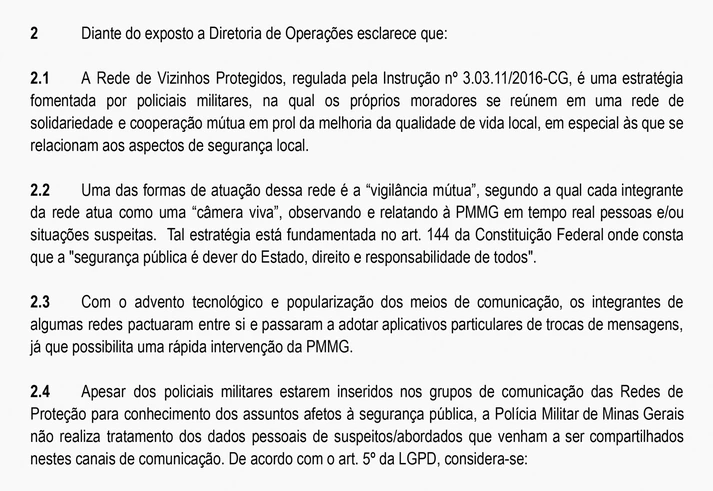

“A Rede de Vizinhos Protegidos é uma estratégia fomentada por policiais militares, na qual os próprios moradores se reúnem em uma rede de solidariedade e cooperação mútua em prol da melhoria da qualidade de vida local, em especial às que se relacionam aos aspectos de segurança local”, me disse a PMMG em resposta a um pedido feito via Lei de Acesso à Informação. Segundo a corporação, a estratégia de “câmera viva”, ou “vigilância mútua”, está fundamentada no artigo 144 da Constituição Federal, que diz que “segurança pública é dever do estado, direito e responsabilidade de todos”.

Secretaria usa a Constituição para justificar ‘vigilância mútua’.

O documento que criou o programa previu a implantação em várias fases, que começam com a sensibilização dos moradores. Depois, os participantes fazem reuniões, combinam sinais para troca de informações em casos de emergência (um apito, por exemplo) e criam rotinas de vigilância conjunta.

Com a popularização do WhatsApp, a troca de informações entre vizinhos e polícia também migrou para a plataforma. “Com o advento tecnológico e popularização dos meios de comunicação, os integrantes de algumas redes pactuaram entre si e passaram a adotar aplicativos particulares de trocas de mensagens, já que possibilita uma rápida intervenção da PMMG”, me explicou a corporação.

Só que não há regulamentação para o uso dessas tecnologias – e o problema não se resume à polícia mineira. “Apesar de hoje o WhatsApp e os registros fotográficos por meio de celulares serem um instrumento importante e fundamental do trabalho da polícia, o país ainda não tem protocolos concretos e bem estruturados em relação a estes usos”, me disse Pablo Nunes, coordenador do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, o CESeC.

Para entender se tirar fotografias é uma conduta padrão, perguntei à polícia mineira quais são os procedimentos de abordagem policial decorrentes das redes de proteção. A corporação afirmou, em ofício, que fornecer essa informação poderia “comprometer a eficiência e a segurança do emprego operacional dos policiais militares”. Sobre o uso de WhatsApp e Telegram, a polícia afirmou apenas que o armazenamento dos dados provenientes das redes de proteção “são restritos aos integrantes da mencionada rede e ao bom desenvolvimento do trabalho da própria rede”.

Também fiz os mesmos questionamentos por meio da assessoria de imprensa. A PMMG se limitou a mandar o documento de instrução do programa. Mas lá não há respostas para essas perguntas. Não há regras específicas para a troca de informações nesses grupos. E se alguém – como eu – tiver sua foto incluída ali, simplesmente não há a quem recorrer. Questionada sobre a responsabilidade em caso de registros indevidos ou vazamentos de dados, a polícia mineira desconversou.

Segundo a corporação, apesar dos policiais militares estarem inseridos nos grupos, a instituição não “realiza tratamento dos dados pessoais de suspeitos/abordados que venham a ser compartilhados nestes canais de comunicação”. Disse também que, ainda que realizasse, o caso se enquadraria na exceção prevista para fins de segurança pública na Lei Geral de Proteção de Dados.

Conhecida como LGPD, a lei determina que dados devem ser coletados com consentimento e usados para a mesma finalidade para a qual foram colhidos, entre outros pontos, e define a responsabilidade de quem armazenar e tratar dados pessoais – garantir segurança para evitar vazamentos, por exemplo. Ela também classifica dados biométricos, como digitais e o rosto, como sensíveis – isto é, aqueles que podem ser utilizados para discriminação, por exemplo.

Apesar da lei prever a exceção para fins de segurança pública, se houver alguma pessoa ou empresa privada no tratamento dos dados e na possível violação de privacidade, o cenário é nebuloso. É o caso, por exemplo, dos grupos de WhatsApp que reúnem, além de policiais, vizinhos e comerciantes.

“A partir do momento em que esse registro [fotográfico] circula para além do âmbito dos agentes policiais, você tem uma dificuldade de estabelecer responsabilidades em relação a esse vazamento, porque a gente realmente não tem um ordenamento claro em relação ao compartilhamento desses dados”, me disse Pablo Nunes.

A PMMG, por exemplo, se esquiva da responsabilidade sobre o que acontece nos grupos que ajudou a criar. “A responsabilidade quanto ao compartilhamento indevido de conteúdos nos grupos/aplicativos de mensagens é pessoal, conforme legislação civil, penal e administrativa vigente e que deve ser analisada conforme o caso concreto”, disse a corporação. “Quanto a eventuais ilegalidades de casos concretos e específicos pode-se apresentar reclamação e/ou denúncia junto aos órgãos competentes pela apuração através do devido processo legal”.

Para Pablo Nunes, o posicionamento da polícia abre um precedente perigoso. “Uma das consequências possíveis é o vazamento dessas informações para grupos em que não apenas policiais estão incluídos, mas também a população em geral”, disse o pesquisador. Para ele, isso preocupa não apenas do ponto de vista da proteção de dados. “Muitos casos de linchamentos foram iniciados porque uma imagem de uma pessoa [foi] colocada ali como um procurado, suspeito, ou [alguém] que cometeu um crime”, afirmou Nunes. “Essas imagens acabaram justificando casos de justiçamento, demissões e outros efeitos nocivos”.

Depois de sair de Patos de Minas, tive um certo alívio. Não senti mais o clima de tensão em ser acusado ou perseguido injustamente por uma razão alheia à que me levou à cidade: simplesmente fotografar. Mas eu mesmo acabei fotografado pela polícia e não tenho a quem recorrer para que esse registro seja excluído. Uma das perguntas que fiz à PMMG foi como é feito o tratamento de dados para que um cidadão abordado e fotografado não se torne para sempre suspeito naquela região. Mais uma vez, não houve resposta objetiva. Me restou riscar Patos de Minas do mapa.

Essa reportagem é fruto das Bolsas de Tecnoinvestigações para Repórteres Negros, uma iniciativa do Intercept em parceria com Conectas, Data Privacy Brasil e Data Labe.

Temos uma oportunidade, e ela pode ser a última:

Colocar Bolsonaro e seus comparsas das Forças Armadas atrás das grades.

Ninguém foi punido pela ditadura militar, e isso abriu caminho para uma nova tentativa de golpe em 2023. Agora que os responsáveis por essa trama são réus no STF — pela primeira e única vez — temos a chance de quebrar esse ciclo de impunidade!

Estamos fazendo nossa parte para mudar a história, investigando e expondo essa organização criminosa — e seu apoio é essencial durante o julgamento!

Precisamos de 800 novos doadores mensais até o final de abril para seguir produzindo reportagens decisivas para impedir o domínio da máquina bilionária da extrema direita. É a sua chance de mudar a história!

Torne-se um doador do Intercept Brasil e garanta que Bolsonaro e sua gangue golpista não tenham outra chance de atacar nossos direitos.