A essa altura, já deu para todo mundo perceber que não estamos fodidos “apenas” por conta da crise climática, da falta de coragem do governo Lula em enquadrar militares golpistas, de Trump estar bem à frente nas intenções de voto nos EUA. É hora de admitir que estamos todas condenadas a conviver, até sermos fritas em um calor de 60 graus, com a ruidosa e arrogante superpopulação de pessoas cuja formação política se dá exclusivamente por meio das redes sociais.

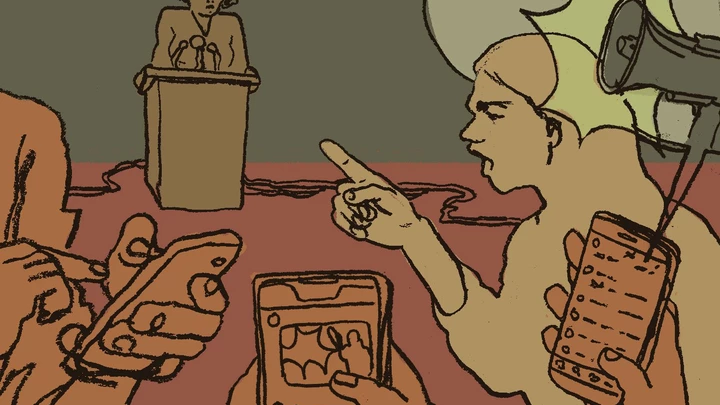

Ela ganhou tração ali por 2018 e ficou conhecida por personagens como as famosas “tias do zap” ou os caras que se informam nos brasis paralelos da vida. Mas desses tipos a gente já manja. O que é de triturar nossos miolos já combalidos por vírus, militares desgovernados e Arthur Lira, é encarar uma multidão que se coloca à esquerda usando EXATAMENTE a mesma lógica. Aí, dá-lhe palavra de ordem, close sem tutano, frases feitas, citações requentadas e deslocadas de contexto.

Já escutei essa platitude em diversos eventos à esquerda, mas poderia ser em qualquer evento do MBL ou em uma live do ex-ministro da educação de Bolsonaro, Abraham Weintraub, um franco-atirador que mirava as universidades públicas, desqualificando-as.

Na semana passada, a escritora e arquiteta Joice Berth resumiu no seu perfil no Threads um pouco desse fenômeno:

Tenho observado que na completa falta de repertório intelectual para discussões relevantes e realmente necessárias, as pessoas têm tropeçado em falácias absurdas e levantado questões que só existem no mundinho reducionista delas. Somado a isso tem o fato de que a sociedade ainda não se deu conta de que sofre da síndrome do protagonismo, sintoma óbvio do narcisismo social. Sendo assim, o foco é o like, o entorpecente do momento. Tem gente viciado/a e vendendo a dignidade por uma curtida.

Não, não se trata de dizer que esta ou aquela pessoa só pode falar porque possui um “repertório intelectual” adequado para um assunto. O que Joice bem traz à baila é a falta de capacidade – distração? preguiça? – de nos informarmos melhor sobre questões importantes, coletivas, e assim esvaziá-las em debates com a profundidade de uma Pitchula de 250ml.

Esse repertório pode ser construído não só nas universidades, mas nas ruas, nas matas, nas comunidades. Nego Bispo, que infelizmente nos deixou no começo deste mês, é um exemplo precioso da construção de uma intelectualidade que se deu por meio da escola, mas, principalmente, da escuta, do quilombo, do conhecer a história, da prática reflexiva e comunitária. Do respeito profundo ao antes e ao depois.

Outro ponto: a internet não é o problema em si. É possível encontrar ali uma infinidade de perfis, artigos, reportagens, teses, documentários e tantas outras fontes de informação fomentadas por gente que rala a bunda e o cérebro para produzir material de qualidade.

O que tritura os meus miolos já maltratados também pela risível “agenda verde” da Braskem, é ver gente com acesso à escola, universidade, livros e gigabytes se atualizando politicamente somente por meio da própria imagem em uma tela.

Quero me ater a um dos clássicos desse comportamento arrogante: classificar a produção acadêmica como desnecessária e, pior, entendê-la como uma inimiga a ser combatida. Eu ando de saco cheíssimo de ler e ouvir frases iniciadas com “vocês, acadêmicas”, como se estivéssemos cometendo um crime.

Vamos brincar então de desmontar falácia: nós, mulheres negras, quase 26% da população, somos 0,4% na docência das pós-graduações no país, como bem mostrou essa reportagem da Gênero e Número (pessoas transgêneras ocupam ainda menos espaço). Por outro lado, as mulheres ocupam 92% do trabalho doméstico no Brasil, e 65% delas são – adivinhem – negras, segundo dados do Dieese de 2022.

Deveríamos nos mobilizar e dar todos os closes possíveis em prol de mulheres negras ocupando espaços de poder, não se concentrando em trabalhos frequentemente precarizados, mal-pagos e subalternizados.

Digo isso com todo respeito às empregadas domésticas, como um dia foi a minha avó Rosa. Mas criticar uma acadêmica em tom pejorativo é dizer que a maioria delas, que corta 10 dobrados, desmonta uma Scania por dia, cria seus pirralhas e corre cinco maratonas para chegar até ali, deveria se envergonhar de sua posição.

Aliás, a ministra negra que tanto queremos no STF vai ter passado pela academia, não esqueçam disso. Mas na formação política com o esforço de 10 segundos contados no Tik Tok, contradição é bóia.

Escrevo esse texto lembrando de um evento no qual estive presente, há quase dois anos. Ali Sueli Carneiro, uma intelectual das mais relevantes para entender o estado das coisas no país, palestrava. Após sua fala, uma jovem tomou a palavra.

Ouvimos, em tom de pito, que precisávamos nos informar melhor e saber que havia negros no Rio Grande do Sul. Sueli disse que conhecia bem as pessoas negras no estado e perguntou à jovem se ela tinha ciência do movimento negro local, histórico e fundamental na luta antirracista no Brasil. Silêncio.

É claro que, sim, o Brasil precisa conhecer melhor as populações pretas localizadas no Sul. Mas esse desconhecimento tem fundo histórico e institucional – a preferência flagrante em mostrar uma região branca e europeizada.

O Rio Grande do Sul se inscreve na história das políticas antirracistas por meio de nomes como Oliveira Silveira, que propôs, entre outros nomes pioneiros, o estabelecimento do 20 de novembro como Dia da Consciência Negra.

Já Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva foi a relatora do parecer que estabeleceu as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana.

A questão é que esse desconhecimento se trata de um projeto. Ensinar e divulgar novas visibilidades é uma ação importante e não pode se dar com um dedo apontado em nossa cara – uma posição muitas vezes classista, que não leva em conta a história de exclusão da população negra dos ambientes de ensino. “Letramento racial” deve ser construção, não um motor de superioridade moral.

Naquele mesmo encontro, em uma mesa da qual eu fazia parte, tive a sorte de ouvir uma fala maravilhosa da especialista em justiça criminal Ana Flauzina, professora da pós-graduação em direito na Universidade Federal da Bahia.

“Ando muito incomodada com teorias e posturas políticas muito certeiras, para uma realidade tão vacilante e tão impotente”, ela disse. “Não tenho a menor pretensão de oferecer uma fala de potência. Estou com a fala de um povo que está acuado em um canto, em uma trincheira, e é uma fala acuada que eu tenho para ofertar. Não tem poder, não tem empoderamento, não tem nada disso”.

No fim, o que essas intelectuais, todas mulheres negras, estão dizendo assertivamente é que táticas, estratégias, mudanças coletivas, não podem se basear a partir de leituras apressadas e/ou pautadas unicamente em uma percepção política construída na rolagem de tela.

A “ancestralidade” não está somente nas ruas, matas e terreiros – ela também alcança corpos pretos inseridos pioneiramente nos espaços acadêmicos.

É claro que é preciso pensar e repensar a academia; entender suas estratégias de exclusão e inclusão; colorir suas bibliografias, colorir e generificar as pessoas que estão em seus cargos de comando, em suas pós-graduações.

Mas só podemos fazer isso mantendo e ocupando as universidades, e não equiparando nosso discurso com o fascismo brasileiro que trabalha pesado para desqualificar o conhecimento científico e a intelectualidade no país.

Nas redes, há uma série de palestras, cursos, aulas capazes de amenizar nossa ignorância sobre uma série de questões. Esse conteúdo, aliás, precisa ser estimulado, uma vez que empresas como a Brasil Paralelo, criadas para difundir uma reescrita irresponsável da história, bombam em investimentos no Google e hoje têm enorme inserção também em regiões periféricas.

Uma chamada recente dos criadores do Normose, portal de conteúdo que procura ir na contramão desse desastre desinformacional silencioso, problematiza a questão.

O discurso antiacadêmico vindo de setores progressistas e endereçado também a mulheres negras e indígenas (cisgêneras e transgêneras) ainda promove outra desgraça: atualiza o fundamento super racista de que a racionalidade e a produção científica com apoio institucional devem continuar na mão das pessoas brancas.

Porque a história racista nos ensinou que negro é corpo, branco é mente. Negro dança, branco pensa. Negro nos diverte, branco faz tecnologia.

Jamais pedirei desculpas por ter um diploma de doutora. Ele me ajuda, dentro de uma universidade pública, a ocupar uma trincheira e a contribuir positivamente para que a história brasileira se torne menos excludente.

Nas salas, estão as filhas e filhos de lavradoras, de sapateiros, de policiais militares, de feirantes, de donas de casa. Gente aprendendo e produzindo pensamento crítico, inserida em um espaço até pouco tempo dedicado em sua maioria aos brancos.

Se qualquer uma delas quiser ser acadêmica, e uso o termo com um sentido celebratório, terá meu apoio e torcida.

Para saber mais:

Leia o artigo “Os desafios para as mulheres negras na docência na universidade pública“, de Maria Batista Lima.

Temos uma oportunidade, e ela pode ser a última:

Colocar Bolsonaro e seus comparsas das Forças Armadas atrás das grades.

Ninguém foi punido pela ditadura militar, e isso abriu caminho para uma nova tentativa de golpe em 2023. Agora que os responsáveis por essa trama são réus no STF — pela primeira e única vez — temos a chance de quebrar esse ciclo de impunidade!

Estamos fazendo nossa parte para mudar a história, investigando e expondo essa organização criminosa — e seu apoio é essencial durante o julgamento!

Precisamos de 800 novos doadores mensais até o final de abril para seguir produzindo reportagens decisivas para impedir o domínio da máquina bilionária da extrema direita. É a sua chance de mudar a história!

Torne-se um doador do Intercept Brasil e garanta que Bolsonaro e sua gangue golpista não tenham outra chance de atacar nossos direitos.