Abdulsalam estava no meio da prece de sexta-feira na mesquita de seu bairro em al-Bab, Aleppo, quando ouviu um estampido: uma padaria ali perto tinha se desintegrado com a força de uma bomba de barril, um mortífero recipiente metálico cheio de fragmentos de metal e explosivos, muito usado pelo exército sírio.

Olhando para o céu, viu que o helicóptero que havia lançado a arma ainda sobrevoava a área. Ele tentou tirar fotos enquanto a aeronave pairava sobre os destroços, mas as imagens saíram borradas. Abdulsalam então subiu na traseira de uma ambulância que passava, e foi dos primeiros a chegar à cena. Testou a câmera na fachada fumegante de uma padaria, mudou o foco para uma série de barraquinhas de comida destruídas na explosão, e enfim mirou suas lentes nos corpos destroçados. Seguiu tirando fotos em rápida sequência, até que avistou seu primo no meio da carnificina. Guardou a câmera, decidiu se unir às forças de resgate e ajudou seu parente a chegar ao hospital mais próximo.

Era janeiro de 2014, quase dois anos depois que o exército da Síria abrira fogo sobre manifestantes na cidade natal de Abdulsalam, al-Bab, ao norte da província de Aleppo, levando a guerra em curso no país até uma comunidade agrícola que vinha permanecendo praticamente intocada. Desde então, ele vem trabalhando com um grupo local de ativistas de mídia para trazer a público o custo humano da guerra civil, enquanto guerreiros rebeldes estabeleciam uma base um al-Bab e o regime de Assad atacava a cidade de cima.

Poucas horas depois do ataque que feriu seu primo, Abdulsalam baixou suas fotos para o Facebook, pensando que seria a melhor forma de, ao mesmo tempo, preservar as imagens – ele não sabia quando sua câmera ou seu computador poderiam ser destruídos – e divulgá-las para o mundo. “Foi um bombardeio especialmente terrível”, ele me contou recentemente. Tinha havido uma trégua nos combates naquela semana, e as famílias que passaram meses se escondendo dentro de casa tinham finalmente saído para caminhar por um mercado a céu aberto, próximo à mesquita.

Sete meses depois, Abdulsalam recebeu um e-mail automático do Facebook, notificando-o de que suas imagens tinham sido removidas. Outros usuários haviam reclamado que elas eram muito sangrentas. Quando o e-mail chegou, as outras cópias que Abdulsalam tinha das fotos já estavam perdidas: seu disco rígido tinha sido queimado, juntamente com seu pequeno escritório, quando o Estado Islâmico (EI) invadiu al-Bab, e Abdulsalam fugiu pela fronteira com a Turquia.

Há bons motivos para crer que as fotos de Abdulsalam poderiam ter sido usadas para trazer à tona as atrocidades que ele havia presenciado. Desde que a guerra civil na Síria começou, investigadores da Human Rights Watch (HRW), organização de defesa dos direitos humanos, têm viajado regularmente a Aleppo para documentar potenciais crimes de guerra. Dentre eles, um padrão assustador de helicópteros sírios explodindo padarias com bombas de barril. Quando Abdulsalam tirou suas fotos, o Estado Islâmico tinha começado a entrar na cidade, e a HRW já não tinha condições de coletar provas no local. Ole Solvang, pesquisador da HRW que visitou Aleppo mais de uma dúzia de vezes, em parte para investigar os ataques a padarias, disse sobre as fotos de Abdulsalam, que não chegou a ver, que “se em algum momento houver um julgamento, esse é o tipo de coisa que pode se tornar uma prova importante.”

O desaparecimento das fotos de Abdulsalam faz parte de um padrão que está causando pânico silencioso entre os grupos de defesa dos direitos humanos e os investigadores de crimes de guerra. As empresas de mídia social podem remover conteúdo sem maior atenção ao seu valor probatório, e muitas vezes o fazem. Relatos em primeira pessoa de execuções sumárias, limpezas étnicas e exércitos investindo contra civis podem desaparecer quase sem aviso, e algumas vezes antes que os investigadores se deem conta. Quando os grupos percebem que provas em potencial foram apagadas, recuperá-las pode se tornar um esforço kafkaniano. As empresas por trás das redes sociais enfrentam diversas pressões – resguardar a privacidade dos usuários, combater propaganda extremista, coibir o assédio, e, mais recentemente, conter a expansão das chamadas “fake news”, as notícias falsas. Diante de tudo isso, elas frequentemente optam por ignorar, e, algumas vezes, até mesmo atrapalhar o trabalho dos grupos de defesa de direitos humanos lutando para reunir provas contra criminosos de guerra.

“Isso me tira o sono”, diz Julian Nicholls, advogado sênior do Tribunal Penal Internacional (TPI), onde é responsável pela acusação contra criminosos de guerra. “Essa ideia de que existe um vídeo ou foto por aí que eu poderia usar, mas antes que consigamos encontrá-los ou preservá-los, eles desaparecem”.

A preocupação com o desaparecimento de provas não é apenas teórica. Em meados desse ano, o YouTube apresentou um novo sistema de inteligência artificial (IA) programado para identificar conteúdo violento que possa ser propaganda extremista ou simplesmente algo considerado chocante pelos usuários. Praticamente de um dia para o outro, o sistema removeu 900 grupos e indivíduos que documentavam a guerra civil na Síria. Entre eles estava um canal administrado pela Bellingcat, uma reconhecida organização britânica que se dedica a analisar imagens de zonas de conflito, incluindo Síria, Ucrânia e Líbia. O YouTube também tirou do ar conteúdo do grupo AirWars (Guerras Aéreas), que monitora o número de ataques aéreos norte-americanos no Iraque e na Síria. Inúmeras organizações de mídia sediadas na Síria também foram removidas, incluindo o Idlib Media Center (Centro de Mídia Idlib), um dos poucos grupos a produzir vídeos na última província síria controlada por rebeldes. Enquanto isso, em setembro, o Facebook começou a remover fotos e imagens que documentavam a limpeza étnica e a tortura sofridas pela minoria étnica dos Rohingya nas mãos do governo de Myanmar. Como no caso das imagens feitas por Abdulsalam, outros usuários haviam marcado as imagens do Rohingya como fortes, e o Facebook concordou.

As remoções, assim como os processos nebulosos que levam a elas, representam uma mudança drástica em relação ao período impetuoso da Primavera Árabe, quando os manifestantes publicavam fotos de forças governamentais atirando contra as manifestações, e os executivos das redes sociais promoviam suas plataformas como instrumentos praticamente ilimitados em prol das reformas. “Qualquer pessoa com um aparelho de celular e acesso à internet poderá fazer parte da cobrança por responsabilidade”, escreveu em 2013 o presidente do Conselho de Administração do Google, Eric Schmidt, em seu livro “A Nova Era Digital”. Na mesma época, o presidente do Facebook Mark Zuckerberg declarou, num artigo de dez páginas sobre preparar o mundo para a internet: “eu considero que a conectividade é um dos direitos humanos.”

“Eles podiam ter dito: ‘não usem nossas plataformas para isso'”, diz Alexa Koenig, diretora-executiva do Human Rights Center (Centro de Direitos Humanos) na universidade UC Berkeley. “Mas eles na verdade tentaram convencer as pessoas a usarem essas plataformas [para isso] – eles mesmos se colocaram como árbitros do bem social, e uma vez que criaram essa dependência, eu diria que adquiriram uma responsabilidade ampliada.”

“Eles tinham ideias grandiosas”, acrescentou Keith Hiatt, ex-engenheiro de software que se tornou ativista dos direitos humanos e vem servindo como uma espécie de intermediário entre a indústria da tecnologia e a comunidade dos direitos humanos. Ele é atualmente o vice-presidente dos Programas de Direitos Humanos na ONG Benetech, que investe na criação e distribuição de programas para fins de justiça social, e é membro do Conselho Consultivo de Tecnologia do TPI, um grupo de especialistas que tenta aproximar os investigadores e a área tecnológica. “A história que essas empresas contavam para justificar a imensa liberdade com que operavam era que suas tecnologias levariam a uma maior abertura – e a abertura levaria à democracia e à liberdade”, disse ele.

Agora que seu próprio comportamento está em discussão, as empresas de mídia social parecem ignorar o que está em jogo, diz Mohammad Al Abdallah, diretor-executivo da ONG Syrian Justice and Accountability Center (Centro de Justiça e Responsabilidade da Síria, SJAC), apoiada por mais de trinta países, incluindo os EUA, e que trabalha para preservar as provas de atrocidades que estão nas mídias sociais.

“Eles não gostam do que está acontecendo em suas plataformas”, acrescentou. “Não levam isso tão a sério quanto deveriam.”

O Facebook não respondeu às perguntas específicas sobre provas de crimes de guerra. Um representante, que não aceitou dar entrevista nem ser nomeado, informou que o Facebook tentou ser flexível e permitir que conteúdo violento fosse veiculado na plataforma quando tivesse valor social ou documental, e indicou um post de blog em que a empresa declara que iria “trabalhar em colaboração com especialistas, editores, jornalistas, fotógrafos, e defensores da segurança na internet para melhorar a forma como decidimos quais são os tipos de itens permitidos.”

O YouTube defendeu a forma como lida com provas de crimes de guerra e suas relações com os grupos de defesa de direitos humanos que reúnem essas provas. “Temos o compromisso de assegurar que os ativistas de direitos humanos e os jornalistas cidadãos tenham suas vozes no YouTube, e temos orgulho de como o nosso serviço vem sendo usado para expor o que acontece ao redor do mundo”, declarou Juniper Downs, diretora de políticas públicas do YouTube. “Colaboramos em diversas questões com a sociedade civil, e inclusive trabalhamos com os grupos de defesa dos direitos humanos para entender melhor as necessidades dos criadores de conteúdo local. A expertise dessas pessoas nos ajuda a criar políticas e tomar decisões mais inteligentes, e damos muito valor a essa colaboração.”

Provas obtidas em mídias sociais vêm sendo cada vez mais usadas pelas organizações de defesa dos direitos humanos, pelos tribunais europeus com “jurisdição universal” que podem instaurar processos contra crimes de guerra e por investigadores da ONU para instruir processos contra praticantes de violações. Em meados desse ano, o TPI expediu um mandado de prisão para um comandante líbio acusado de praticar execuções sumárias no campo de batalha, fundamentando o mandado, em parte, com vídeos publicados no Facebook. (Um dos promotores desse caso é Nicholls, o advogado do TPI que se inquieta com o desaparecimento nas redes sociais das provas sobre atrocidades.)

Ano passado, na Alemanha, um combatente do Estado Islâmico foi julgado culpado de posar com prisioneiros decapitados, também com fundamento, em parte, nas provas encontradas no Facebook. Esse ano, na Suécia, o regime sírio e os guerreiros rebeldes foram processados por crimes de guerra com uso de provas obtidas no Facebook e no YouTube. No total, estão em curso trinta investigações de crimes de guerra em tribunais suecos e alemães, relativas a crimes que teriam sido cometidos na Síria e no Iraque. Do outro lado do mundo, o governo de Myanmar barrou o acesso de ONGs e agências à região Norte do país, onde os grupos de defesa dos direitos humanos relatam estar ocorrendo o genocídio da população Rohingya. Colaboradores dos direitos humanos muitas vezes se valem das redes sociais para documentar as atrocidades. Ao mesmo tempo, a ONU lançou uma investigação independente sobre o conflito sírio – conhecida como Mecanismo Internacional Imparcial e Independente – que tem mandato específico para coletar indícios de crimes de guerra na Síria, muitos dos quais estão hospedados em plataformas de mídia social.

Para algumas pessoas que usam as mídias sociais para documentar atrocidades em curso, as remoções parecem, na melhor das hipóteses, destruição de provas – e, na pior, cumplicidade com as atrocidades em questão. “Três anos de documentação, simplesmente apagados em um instante”, lamentou Obayda Abo-Al Bara, gestor do Idlib Media Center. Mohammad Anwar, um dos ativistas Rohingya cujos posts foram deletados pelo Facebook, disse a The Intercept que “eu senti que o Facebook era cúmplice do regime de Myanmar no genocídio dos Rohingya.”

O Facebook se recusou a comentar diretamente essa acusação, mas por meio de um representante informou que está abrindo exceções aos seus padrões da comunidade especificamente para esse conflito, atuando em parceria com ONGs, e admitiu que foram cometidos erros na forma como a rede social lidou com os posts de Myanmar, como foi revelado pelo Daily Beast em Setembro.

Os investigadores imaginam uma constelação de provas nos tribunais do futuro – o conteúdo das redes sociais será apresentado em conjunto com materiais tradicionais, como testemunhas oculares e documentos oficiais, para instruir de forma mais robusta e durável os processos contra criminosos de guerra. As redes sociais nunca substituirão testemunhas de carne e osso ou perícias à moda antiga, mas essa categoria de prova tem importância cada vez maior – e está concentrada de forma bastante peculiar nos servidores das grandes empresas do Vale do Silício.

“Essas plataformas são hoje essencialmente repositórios privados de provas”, disse Cristoph Koettl, analista sênior na organização Anistia Internacional.

“Mas esses empresários não atuam no ramo de depósito de provas de defesa de direitos humanos; essa atividade não está incluída no seu modelo de negócios.”

Koettl, que também é fundador do Citizen Evidence Lab (Laboratório de Provas Cidadãs), um grupo que treina pesquisadores de direitos humanos no uso das redes sociais para coletar provas de atrocidades, recebeu recentemente um link do YouTube de uma fonte, que informou se tratar de filmagem de uma execução sumária na Nigéria. Porém, quando clicou no link, o conteúdo havia sido removido. Quando entrou em contato com a empresa para solicitar a restauração, ele conta que foi informado de que não seria possível. Um representante do YouTube contou a The Intercept que, nesse cenário, a empresa precisa respeitar o desejo de quem publicou o vídeo originalmente – mesmo que um grupo de defesa de direitos humanos como a Anistia Internacional sinalize que o conteúdo é uma prova em potencial de crimes de guerra.

Casos como o vídeo da Nigéria colocam as empresas de redes sociais em uma posição complicada, tentando encontrar o equilíbrio entre a busca por provas de atrocidades e as garantias de privacidade dadas aos usuários. Grupos de defesa de direitos sem fins lucrativos também enxergam prioridades menos nobres em jogo. Koenig, do Human Rights Center, trabalhou por muitos anos ajudando a estabelecer uma cooperação entre os paladinos dos direitos humanos e as grandes empresas de redes sociais.

Em 2014 ela ajudou a organizar uma reunião entre investigadores do TPI e grandes empresas de tecnologia de São Francisco; o Google mandou um representante, mas o Facebook desistiu no último minuto. (Koenig conseguiu conversar com o Facebook na semana seguinte à reunião de 2014 do RightsCon, uma conferência anual digital de direitos humanos.) Foi a primeira reunião desse tipo, diz ela, e as diferenças entre os dois lados foram expostas. “Quando se trata de empresas privadas, leais a seus acionistas, elas pensam em cronogramas trimestrais e em maximização de lucros”, ela acrescentou. “No que se refere aos crimes de guerra, falamos de um conjunto totalmente diferente de prioridades, e um cronograma mínimo de cinco anos.”

A atitude do Vale do Silício não é o único obstáculo para a utilização de conteúdo de mídia social em processos por crimes de guerra. Juízos e promotores ainda estão estabelecendo como as provas podem ser usadas, como valorá-las, e como assegurar que os advogados de defesa possam refutá-las de forma justa. Há ainda a eterna questão de como distinguir o que é real do que é falso: um vídeo no YouTube é uma execução autêntica ou é ensaiado? Para abordar essas preocupações, investigadores e ativistas estão se apressando para padronizar a forma de arquivamento das provas de mídia social, para torná-las pesquisáveis e facilitar sua verificação. Uma das prioridades é filtrar centenas de milhares de vídeos e fotos para separar as assim chamadas provas da materialidade, que indicam que um crime ocorreu, das “provas de autoria”, que ligam os suspeitos àquele crime.

Além da questão de como tratar as provas há o desafio de obtê-las, em primeiro lugar. Tribunais em países europeus, onde geralmente ocorrem os processos por crimes de guerra, só podem expedir mandados para empresas norte-americanas de mídia social por meio de processos complicados que operam por meio de tratados de assistência jurídica mútua (MLATs, na sigla em inglês) entre esses países e os EUA. Por esses canais, podem se passar anos até que os dados cheguem às mãos dos promotores. Uma dificuldade adicional é que o TPI está impedido de solicitar quaisquer dados de mídia social (ou outras informações) a empresas estadunidenses, graças ao American Service-Member’s Protection Act (Lei de Proteção aos Militares Americanos), uma lei sancionada pelo ex-presidente George W. Bush em 2002 que blinda os soldados norte-americanos de processos por crimes de guerra, e também impede as empresas dos EUA de entregarem provas ao TPI.

Obviamente, informações compartilhadas abertamente nas redes sociais são liberadas, e é difícil supervalorizar a importância dessas provas, ou as consequências de sua remoção. Tome-se por exemplo o julgamento de Haisam Omar Sakhanh, em fevereiro desse ano. Ele é ex-guerreiro rebelde sírio, que pediu asilo na Suécia e foi investigado pelas autoridades suecas por ter supostamente ocultado detalhes de seu passado. Durante essa investigação, veio à tona sua atuação em uma execução sumária no campo de batalha na Síria em 2012, e ele foi acusado de violação à legislação internacional. Ele foi posteriormente condenado, e recebeu pena de prisão perpétua.

As provas obtidas em mídia social foram cruciais, contou a The Intercept o promotor-chefe do processo, Henrik Attorps. Um vídeo publicado pelo New York Times em 2013 mostrava Sakhanh, no meio de uma milícia anti-Assad conhecida como os Soldados Suleiman, executando prisioneiros imobilizados depois de uma batalha na província de Idlib, no norte do país.

Sakhanh alegou que os prisioneiros haviam sido condenados à morte em um extenso processo judicial. Attorps conseguiu usar mídia social para derrubar essa defesa. Ele pesquisou o nome de Sakhanh no Google e encontrou vídeos publicados no YouTube que o mostravam participando da batalha de Idlib. Posteriormente, intimou o YouTube a fornecer os horários, com precisão, em que os vídeos foram publicados. Intimou também o Facebook a fornecer os dados de uma conta já apagada dos Soldados Suleiman, incluindo anúncios, com marcação de horário, sobre o ataque do grupo aos soldados sírios. Attorps então organizou uma linha do tempo mostrando que, entre o anúncio dos Soldados Suleiman no Facebook, a própria batalha e a execução, não poderiam ter transcorrido mais de 48h.

Se o YouTube tivesse removido os vídeos que mostravam a participação de Sakhanh naquela batalha, Attorps poderia não ter conseguido a condenação. Ainda assim, os promotores se sentem divididos sobre a política das empresas de mídia social de remover imagens fortes que também poderiam ser provas de crimes de guerra. “Como promotor nessa área do Direito, eu me preocupo”, ele admitiu. “Mas como cidadão, fico um pouco aliviado”. Attorps entende que essas fotos e vídeos podem ser chocantes para o público em geral, e também servir de propaganda para grupos extremistas como o EI.

As empresas de mídias sociais sofrem pressões fortíssimas para negar a esses grupos um refúgio seguro para propaganda. Em setembro, a Primeira-Ministra do Reino Unido Theresa May exigiu que essas empresas criem uma maneira de remover o conteúdo extremista até duas horas depois de publicado. Um funcionário graduado do YouTube contou ao The Intercept que se trata de um verdadeiro dilema: a propaganda extremista para uns é a prova de crimes de guerra para outros.

“Um“Um vídeo de um ataque terrorista pode ser uma reportagem informativa se tiver sido publicado por um veículo de notícias ou um jornalista cidadão”, diz Downs, do YouTube. “Mas esse mesmo vídeo pode ser glorificação da violência se publicado num contexto diferente, por outro usuário.”

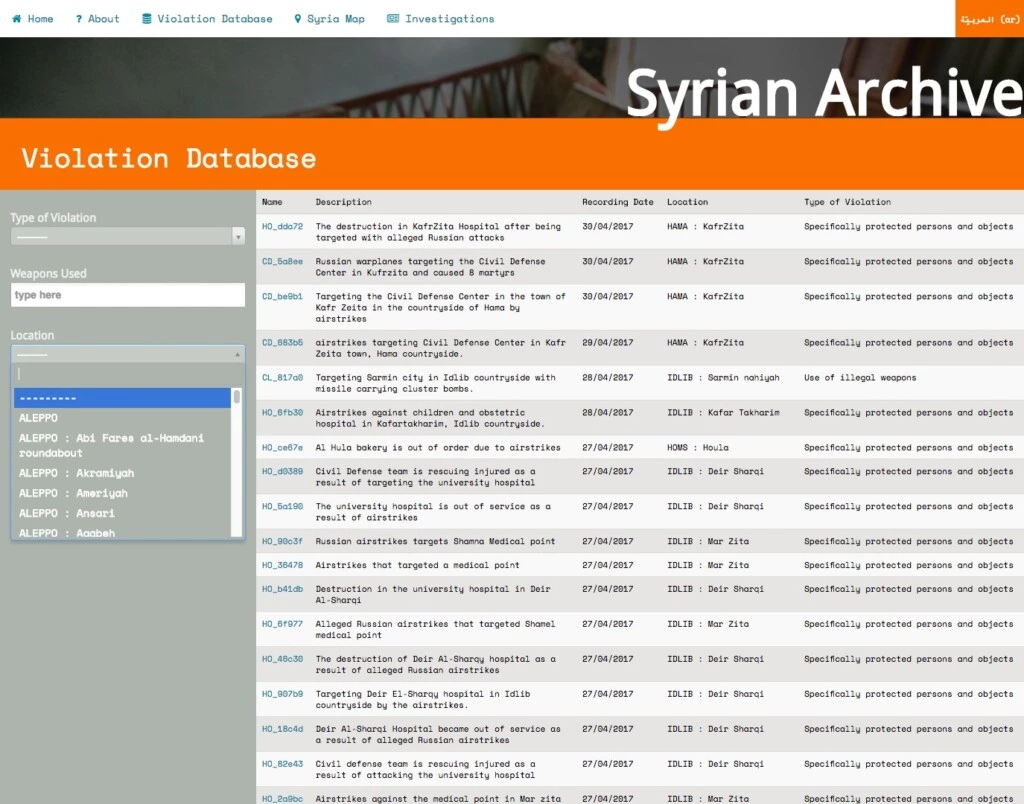

Cientes dessas tensões, grupos de defesa dos direitos humanos estão elaborando formas de preservar provas de crimes de guerra fora do alcance das empresas de mídia social – uma espécie de arquitetura emergente e anárquica para coleções de mídia. Esse esforço está centralizado na guerra civil síria; o grupo Syrian Archive (Arquivo Sírio), por exemplo, está desenvolvendo um repositório paralelo de provas, baixando e organizando milhares de horas de vídeo, com uma equipe de seis pessoas e um orçamento de 96 mil dólares. Os pesquisadores também estão inventando maneiras de reunir provas de atrocidades cometidas em conflitos em outras regiões, incluindo a África subsaariana, o Leste Europeu e a Ásia.

“As ONGs estão fazendo o trabalho que deveria ser das empresas”, diz Dia Kayyali, gerente de programas de tecnologia e de promoção de direitos na Witness (Testemunha), um grupo que também mantém uma rede de contato em zonas de conflito para documentar em vídeo as violações de direitos humanos. “Elas [as empresas] deveriam contratar pessoas para manter contato com esses grupos e estabelecer um relacionamento com eles.”

Obviamente, os grupos de defesa de direitos humanos que reviram as mídias sociais em busca de provas têm relacionamentos duradouros com as plataformas – em especial o YouTube. Em 2012, o YouTube fez uma parceria com a Witness para lançar uma ferramenta que permite aos ativistas borrar rostos nos vídeos, para que os investigadores pudesse coletar depoimentos de testemunhas anônimas. Mais recentemente, o YouTube trabalhou com Eliot Higgins, fundador da Bellingcat, a ONG do Reino Unido atingida pela inteligência artificial do Google em meados desse ano, para desenvolver uma ferramenta chamada “Montage” (Montagem) e ajudar os investigadores a usar crowdsourcing na análise de vídeos de conflitos.

Os ativistas de direitos humanos dizem, no entanto, que o Facebook tem se mostrado menos aberto a essas colaborações. “O Facebook sempre foi uma bagunça”, Higgins contou a The Intercept. Ele exemplifica com um caso ultrajante: em 2013, depois que o regime sírio lançou um ataque químico sobre a população civil de Damasco, Higgins conta que 80% dos relatos em primeira mão do ataque publicados no Facebook, incluindo vídeos e fotos, foram apagados da plataforma. (O Facebook se recusou a se manifestar sobre a acusação de Higgins)

Até mesmo grupos de defesa de direitos humanos com fortes ligações com as empresas de mídia social frequentemente se sentem atingidos pelos caprichos dessas plataformas. Regras sobre o que pode ou não ser compartilhado às vezes mudam sem muito aviso. Em 2014, por exemplo, o YouTube decidiu alterar sua API [Application Program Interface, Interface de Programas de Aplicativos], que é essencialmente a linguagem que as organizações externas utilizam para criar programas que extraem dados da plataforma ou estabelecem com ela outras formas de interação. O Syria Justice and Accountability Center, que já coletou centenas de milhares de vídeos de crimes de guerra em potencial na Síria, foi pego desprevenido, e seu sistema caiu. Em meados desse ano, quando o YouTube introduziu sua nova inteligência artificial, os canais que alimentavam o SJAC desapareceram novamente.

“Essas empresas nem mesmo nos consultam ou nos dão orientações didáticas sobre como publicar, para evitar que as coisas sejam bloqueadas”, contou a The Intercept o diretor executivo do grupo, Abdallah.

Até mesmo a Witness foi surpreendida pela implementação da nova IA da empresa. Muitos dos grupos com os quais estabelecem parcerias em zonas de conflito tiveram conteúdo removido.

“Quem desenha essa inteligência artificial? Que compreensão têm desses conflitos? Não temos como saber”, diz Kayyali. “Grandes empresas precisam reconhecer que cada mudança que fazem… Terá um efeito sobre usuários ligados à defesa dos direitos humanos”, acrescentou Kayyali. “Em vez de tentar resolver os problemas depois que as políticas e as ferramentas já foram instituídas, faz mais sentido manter contato com as partes interessadas.”

Algumas vezes, de acordo com os ativistas, parece que as empresas de mídia social não estão acompanhando a questão de perto. Por exemplo, quando a Syrian Archive falou com o YouTube sobre a urgência de restaurar alguns dos vídeos que a IA tinha removido, os representantes do YouTube pareciam não fazer ideia de que o TPI tinha acabado de expedir um mandado histórico citando provas em mídia social. “Não me parece que eles estejam destruindo as provas intencionalmente, mas que não compreendem do que realmente se trata”, diz Jeff Deutch, pesquisador da Syrian Archive e bolsista do Center for Internet and Human Rights (Centro de Internet e Direitos Humanos).

Quando a nova inteligência artificial do YouTube removeu milhares de vídeos associados com direitos humanos e investigação de crimes de guerra, isso causou um pequeno escândalo. Higgins reclamou da empresa para seus 60 mil seguidores no Twitter: “Até agora, a tentativa do YouTube de remover conteúdo do Estado Islâmico e da Jihad se mostrou um completo fracasso, cheio de falsos positivos”, ele escreveu. O YouTube tem atuado com os grupos de defesa de direitos humanos para restaurar os vídeos e canais que sua IA tirou do ar. Um representante da empresa admitiu que a implementação não foi bem executada, e que esses grupos deveriam estar mais por dentro do que iria acontecer.

“É inevitável que pessoas e máquinas cometam erros. Usamos esses erros para retreinar nossas equipes e nossa tecnologia”, disse Downs, representante do YouTube. “Também estamos desenvolvendo formas de ensinar àqueles que compartilham vídeos com o objetivo de expor a violência como adicionar informações de contexto para que os nossos revisores possam distinguir seus vídeos daqueles que são carregados com intenções maliciosas.”

No entanto, mais de três meses depois da implementação fracassada da IA, os grupos de defesa dos direitos humanos ainda estão se recuperando:

“Todos os nossos esforços foram direcionados para lidar com essa história do YouTube”, conta Hadi al-Khatib, co-fundador da Syrian Archive.

Ele costumava passar os dias arquivando provas de potenciais crimes de guerra; agora está envolvido numa batalha de Sísifo contra o algoritmo do YouTube. “Gastamos todo o nosso tempo auxiliando organizações de mídia da Síria cujo conteúdo é apagado – olhamos suas contas, verificamos se estão fazendo tudo certo, e enviamos para o YouTube”, ele explicou. “Uns dias depois, é apagado de novo.” Para Khatib, isso não poderia acontecer num momento pior. O regime sírio e seus aliados estão rapidamente retomando vastas extensões de território dos grupos rebeldes e dos extremistas islâmicos. “Eles estão destruindo todos os tipos de provas de propósito – uma parte do que coletamos é a única coisa que resta para indicar que um crime aconteceu”, diz ele. No meio de outubro, por exemplo, o YouTube removeu um sangrento vídeo que comprovava um ataque aéreo russo que, segundo Khatib, se direcionava a alvos civis no interior de Idlib. “Isso foi crucial”, ele diz. “Foi uma violação da legislação internacional, e até agora não conseguimos recuperar o vídeo.”

Esse processo caso a caso para recuperar vídeos provoca diversos questionamentos. Grupos e indivíduos na Europa e nos EUA que têm ligações com as empresas de mídia social têm alguma chance de conseguir seu conteúdo de volta, mas isso não está ao alcance dos demais: Talal Kharrat, gestor da Agência de Notícias Qasioun, sediada na Turquia, conta que sua organização depende de oitenta correspondentes espalhados pela Síria, alguns deles disfarçados. Desde 2014, no entanto, de acordo com ele, cerca de 6 mil vídeos de sua agência foram removidos do YouTube. Às vezes o conteúdo é recuperado, e às vezes, não. Ele relata que tentou diversas vezes entrar em contato com alguém no YouTube usando o botão “ajuda” na sua conta pessoal. “Não recebi resposta”, ele disse a The Intercept. “Por favor diferenciem as pessoas como nós, que trabalham em zonas de conflito colocando nossas vidas em perigo, de quem está publicando imagens violentas em lugares normais, ou de extremistas”, ele pede.

O Idlib Media Center só conseguiu recuperar alguns de seus vídeos depois de pedir ajuda à Syrian Archive. E Ro Nay San Lwin, um ativista Rohingya cuja conta foi desativada e depois restaurada pelo Facebook em setembro, diz que só conseguiu entrar em contato com a empresa porque um amigo conhecia alguém lá. “Não é tão fácil alcançá-los”, ele contou a The Intercept.

Essas dificuldades angustiam Alexa Koenig, a especialista em direitos humanos na UC Berkeley: “temos imensas preocupações de equidade: que histórias estamos perdendo? Quais vozes não estamos ouvindo? Quem está em situações terríveis de que não temos conhecimento?”

Abdulsalam, o fotógrafo sírio, está agora na Turquia e é sensível ao dilema que uma empresa como o YouTube enfrenta. Ele é grato à plataforma, à qual dá crédito por ajudar a “espalhar a voz” dos sírios em situação de dificuldade. “Também compreendo por que eles não têm interesse em conteúdo sangrento”, disse por telefone. “Só o que peço é que lidem com essa questão com mais integridade”.

Abdulsattar Abogoda e Rajai Bourhan contribuíram com essa reportagem.

Tradução: Deborah Leão

JÁ ESTÁ ACONTECENDO

Quando o assunto é a ascensão da extrema direita no Brasil, muitos acham que essa é uma preocupação só para anos eleitorais. Mas o projeto de poder bolsonarista nunca dorme.

A grande mídia, o agro, as forças armadas, as megaigrejas e as big techs bilionárias ganharam força nas eleições municipais — e têm uma vantagem enorme para 2026.

Não podemos ficar alheios enquanto somos arrastados para o retrocesso, afogados em fumaça tóxica e privados de direitos básicos. Já passou da hora de agir. Juntos.

A meta ousada do Intercept para 2025 é nada menos que derrotar o golpe em andamento antes que ele conclua sua missão. Para isso, dependemos do apoio de nossos leitores.

Você está pronto para combater a máquina bilionária da extrema direita ao nosso lado? Faça uma doação hoje mesmo.