Em outubro de 1978, a Fiat do Brasil se via às vésperas da sua primeira greve. Os operários se organizavam em segredo por medo da repressão militar. Executivos italianos e brasileiros sentiam a eletricidade no chão de fábrica e se perguntavam o que tinha dado errado: anos antes, o governo militar brasileiro havia garantido que a empresa não teria problemas com paralisações.

Seis dias antes, o delegado Airton Reis de Carvalho enviou um ofício para o comando da Polícia Militar da cidade mineira de Betim, onde a empresa havia construído uma unidade. Ele já sabia o que estava por vir. No documento, Reis alertava que um trabalhador da empresa passava horas em frente à delegacia na tentativa de encontrar e libertar um operário preso, uma liderança que poderia reforçar a greve. “Realmente havia elementos da Fiat detidos”, explicou Reis no ofício. E finalizou: “Todas as providências tomadas por esta delegacia no caso específico são em comum acordo com o Sr. Coronel Joffre, da Segurança da Fiat Automóveis S/A”.

Ao longo de um ano, o Intercept buscou documentos na Itália e no Brasil e conversou com ex-funcionários da Fiat, sindicalistas e investigadores nos dois países para mostrar como a empresa italiana espionou funcionários brasileiros e colaborou com o sistema de repressão do governo militar em troca de informações sobre o movimento sindical. Documentos inéditos levantados junto ao Arquivo Público Mineiro indicam conversas entre o aparato repressor do Estado e uma gigantesca estrutura interna e secreta de espionagem, comandada por um coronel da reserva do Exército dentro da montadora.

Foi graças a ela que a Fiat enfraqueceu o movimento grevista e manteve sua fábrica em funcionamento: a planta da montadora italiana na América do Sul se tornaria sua mais bem-sucedida empreitada no exterior. Hoje, a Fiat do Brasil produz mais carros da marca do que qualquer país além da Itália e, por 11 anos, foi a líder de vendas no Brasil – perdeu o topo em 2017 e agora é a terceira montadora de automóveis mais popular no país. Mas, há 40 anos, quando a empresa estava crescendo sua operação fora da Europa, a turbulência estava no horizonte.

A Fiat usava o setor para monitorar operários até mesmo fora da fábrica e, de acordo com esses papéis, permitia a infiltração – na empresa e nas reuniões sindicais – de agentes do Departamento de Ordem Política e Social, o Dops – órgão de prevenção e repressão daquilo que a ditadura considerava delitos político-sociais. O Dops era responsável por tortura e mortes desde os anos 50.

A empresa disse que não tem memória dos fatos e preferiu não se pronunciar.

O coronel espião

A primeira greve foi um teste para os diretores da unidade e também para as autoridades. O movimento sindical mostrou que o controle dos mais de 5 mil operários não seria tão simples como prometido pelo então governador de Minas, Rondon Pacheco.

Durante as negociações para trazer a marca italiana, Pacheco havia garantido uma mão de obra pacata e de “jovens despolitizados”, de baixa escolaridade, sem cultura sindical e vindos em grande parte da zona rural. Os italianos acreditaram e desembarcaram no Brasil com a ajuda dos militares dois anos antes da greve. A Fiat ganhou incentivos fiscais e um terreno de 2 milhões de metros quadrados. O governo também bancou rede elétrica, asfalto, esgoto, linhas telefônicas, Telex e ligação com a estrada BH-SP.

O contrato previa uma sociedade mista: a Fiat teria 50,1% da fábrica – governo de Minas ficaria com o resto, mas indicaria o presidente da empresa. No dia em que o acordo foi assinado, o presidente mundial da Fiat, Giovanni Agnelli, disse em entrevista coletiva ter escolhido o Brasil pela “tranquilidade social e política que o país vivia naquela época”. Para a Fiat, o golpe de 1964 era uma “revolução”. Em documento de 25 de julho de 1974, a montadora apontava a política e a desigualdade social como possíveis freios à economia. Porém, dizia, se não ocorressem mudanças violentas no equilíbrio político, o país continuaria a crescer.

‘Em meio aos choques entre empregados e a companhia, a Fiat decidiu jogar pesado.’

Para pôr a fábrica em funcionamento com sua ambiciosa meta de produzir 190 mil veículos por ano, a Fiat precisou trazer metalúrgicos italianos e ferramenteiros experientes de Santa Catarina e São Paulo, onde o movimento sindical fervilhava.

Os forasteiros foram a centelha do movimento grevista de 1978, reivindicando não só maiores salários, mas também a permissão para criar uma comissão de representantes dos operários junto à empresa e sobretudo redução na velocidade das linhas de produção – a Fiat acelerava as máquinas de forma progressiva ao longo da jornada de trabalho, levando os operários à exaustão.

A primeira greve terminou depois de cinco dias com um acordo assinado pelo sindicato, em uma assembleia que contou com apenas algumas dezenas de pessoas. A empresa havia concedido somente parte das promessas, o que manteve a tensão elevada e levaria a uma nova greve no ano seguinte. Para estancar novas paralisações, a Fiat decidiu jogar pesado, e um funcionário ganhou importância que perduraria por muitos anos: o coronel Joffre Mario Klein.

O militar da reserva, que entrou na empresa ainda antes da inauguração, tinha a missão de comandar o aparelho interno de repressão – uma estrutura criada e mantida pela própria Fiat, da qual os funcionários da fábrica nada sabiam, batizada como Segurança e Informações. O objetivo da divisão, que operava de modo clandestino, era fichar funcionários e negociar seus destinos com a ditadura.

Indicado pelo Serviço Nacional de Informações, o SNI, núcleo central da espionagem do governo federal à época, Klein se tornou amigo pessoal de Adolfo Martins da Costa, primeiro presidente da Fiat no Brasil. “Ninguém era contratado sem meu marido saber”, conta Maria Antonieta Klein, viúva de Joffre, morto em 2008. Ela conversou com a reportagem em duas ocasiões, uma em junho de 2017, em sua casa, outra em outubro, por telefone.

Na descrição da viúva, Klein era um homem “sério e meticuloso”. Para os operários da Fiat ouvidos pela reportagem, ele era “uma pedra”. “Bigode bem aparado, cabelo grisalho penteado pra trás, magro e sempre com roupa impecável. Não sabíamos quem ele era, mas parecia ser de alta patente militar. Era temido pelos operários, a quem raramente dirigia a palavra”, lembra Edmundo Vieira, que foi presidente do sindicato dos metalúrgicos nos anos 80.

Maria Antonieta se recorda de ao menos uma viagem do marido à sede da empresa em Turim, na Itália. Uma ex-funcionária da área de Recursos Humanos confirmou a história, sob a condição de anonimato, e disse mais: que foram várias as viagens de Klein a Turim.

O coronel foi para a Europa para aprender. A unidade brasileira da montadora deveria seguir o padrão de espionagem adotado na matriz durante os anos de chumbo italianos, de acordo com um segundo pacote de documentos, analisados pela reportagem em visitas aos arquivos oficiais da sede da empresa em Turim, e ao Tribunal de Nápoles, ambos na Itália. A missão de Klein era entender como a máquina de espionagem da Fiat funcionava e replicar as técnicas em Minas. A espionagem em território italiano foi exposta nos anos 1970 e levou responsáveis à condenação nos tribunais. Mas, no Brasil, os detalhes do aparato de vigilância seguia oculto – até agora.

A empresa ouvia as conversas telefônicas dos funcionários

A Fiat espionava seus funcionários na Itália havia muitos anos, país onde o Partido Comunista e o movimento sindical eram muito fortes. Para antecipar os passos dos operários, a empresa montava dossiês. No início dos anos 70, Raffaele Guariniello, ex-procurador de Turim, encontrou um arquivo com 354 mil fichas pessoais, todas armazenadas no antigo prédio da empresa, no centro de Turim. Ocupavam um andar inteiro. “O esquema de espionagem, corrupção e colaboração que envolvia policiais, juízes e ex-militares, havia sido idealizado por um ex-militar pertencente ao serviço secreto italiano, homem de confiança de Agnelli”, disse Guariniello, em entrevista na pomposa e silenciosa biblioteca do Senado, em Roma.

Depois de voltar da Itália, Klein aplicou o método no Brasil. O coronel montou, por exemplo, um aparato de escuta das conversas do único telefone público instalado no pátio da empresa. Adriano Sandri, italiano que trabalhava na Fiat no Brasil, contou, em carta escrita ao amigo e sindicalista italiano Antonio Buzzigoli, que os telefones eram controlados e que o chefe da vigilância guardava todos os rolos de registros com as ligações do sindicato para identificar lideranças e minar ações. A ex-funcionária do RH da Fiat que conversou com a reportagem confirmou que as conversas eram monitoradas. Não se sabe o destino dos rolos.

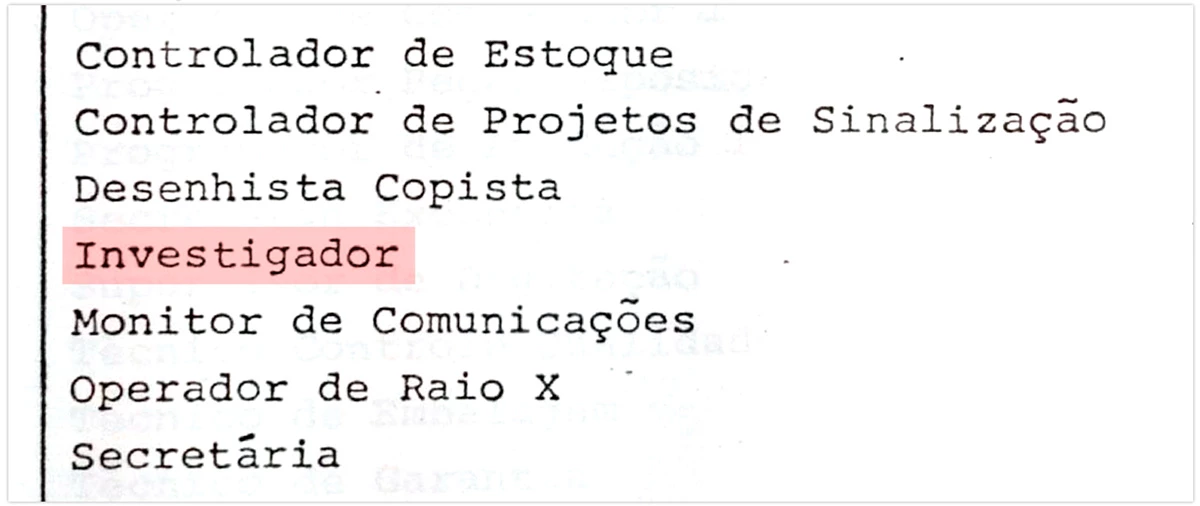

O organograma da área de vigilância da Fiat encontrado no arquivo da empresa em Turim: os investigadores estavam na folha de pagamentos.

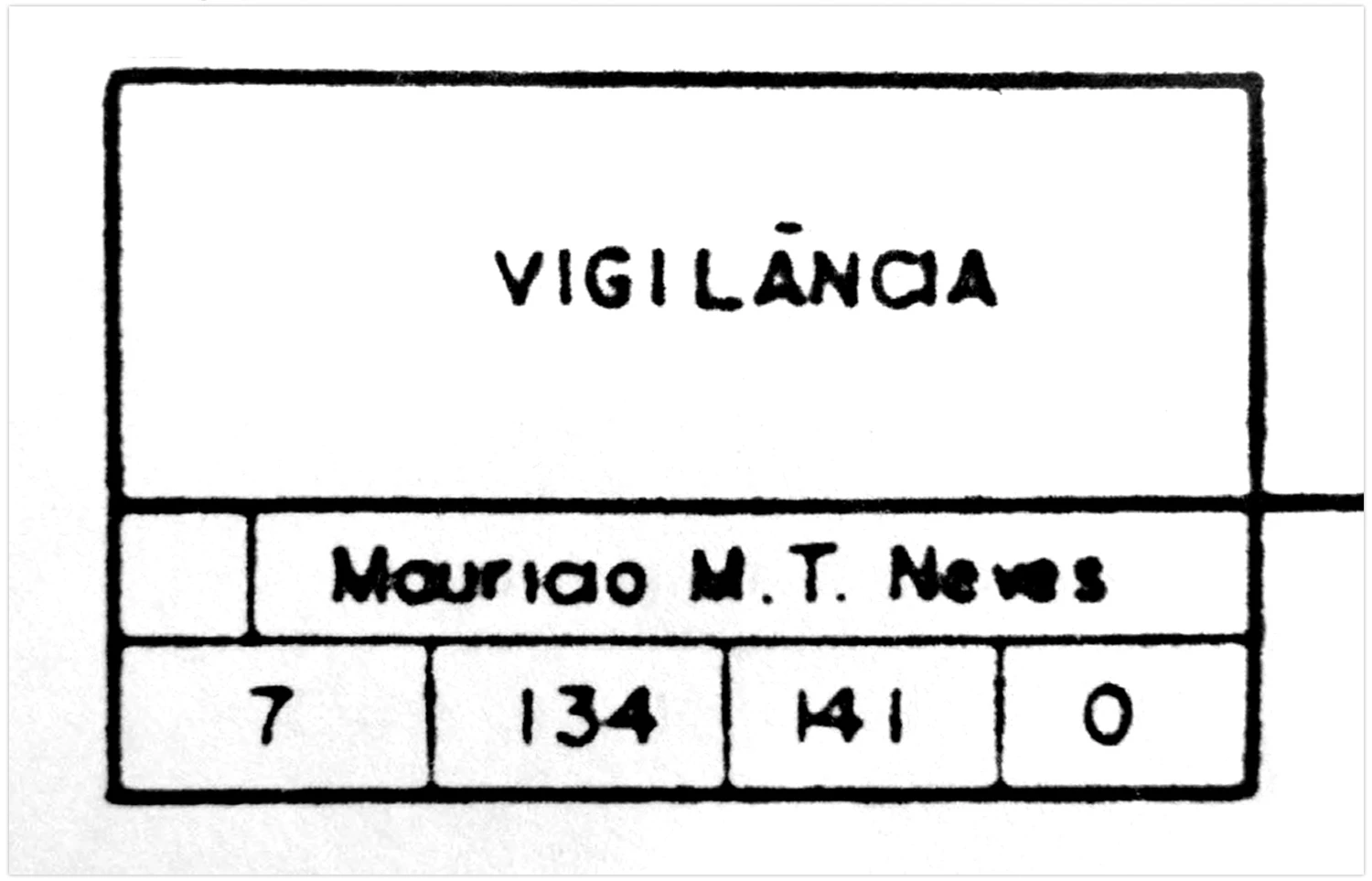

Na estrutura do coronel Klein, existia um cargo específico destinado a “investigações” entre as posições administrativas da empresa, de acordo com um documento chamado “Estatísticas, posições e salários”, de novembro de 1980, encontrado no arquivo histórico da montadora em Turim. O organograma indica que quatro pessoas estavam sob o comando direto de Klein. Este mesmo documento mostra a impressionante extensão do aparato: 141 pessoas respondiam ao chefe de vigilância da Fiat, Mauricio Neves, número dois na hierarquia da segurança, braço direito de Klein. Eram 145 espiões.

Outra tática era a de dar aos funcionários a possibilidade de indicar novas contratações. E, quem indicasse, se tornaria corresponsável pelo novo colega. Uma espécie de vigilância compartilhada sob o pretexto de tornar o ambiente mais familiar. E claro: a sindicalização seria o fim da possibilidade de qualquer promoção profissional.

As retaliações aos operários seguiam um padrão. Os identificados como perigosos eram presos sob qualquer pretexto, geralmente acusados de furto de peças e ferramentas e, posteriormente, demitidos por justa causa. Um caso emblemático foi a perseguição sofrida por Ézio Sena Cardoso. Quando entrou na Fiat, em outubro de 1976, Cardoso já acumulava 14 anos de experiência como técnico em eletrônica em outras empresas. Na Fiat, entrou como mecânico de manutenção elétrica de máquinas especializadas.

“Chegava e parava um trabalhador e falava: ‘Você está preso’. E punha o cara dentro do carro e levava para o galpão da vigilância. Chegava lá e tinha esse coronel.”

Militante político, Cardoso já havia sido preso quatro vezes. A primeira delas aos 17 anos, em uma manifestação na porta da Mannesmann, empresa na qual sequer trabalhava. Na Fiat, atuou na mobilização de funcionários, embora, por divergências políticas, diz, nunca tenha integrado a diretoria do sindicato.

Ele foi um dos funcionários que estiveram na sala do coronel Klein. O ex-operário nos descreveu a cena na qual, segundo ele, Klein lhe fez uma proposta: passar um ano em “intercâmbio profissional” na Alemanha em troca de “esquecer esse assunto de sindicato”. Ele disse não.

Dias depois, chamado mais uma vez à sala de segurança, foi demitido por justa causa. Acusação: autoria de cartazes apócrifos contra a empresa. Cardoso negou o fato até conseguir que seu advogado pedisse ao juiz um exame grafotécnico para atestar a autoria dos folhetos. O resultado da perícia foi conclusivo: a letra não era dele. “Alguém de dentro da Fiat copiou sua letra de documentos de trabalho e forjou os cartazes”, diz o advogado Márcio Augusto Santiago. Cardoso não foi readmitido, mas ganhou uma indenização.

O inferno da Lagoinha

Michel Le Ven é um padre francês que vive hoje na região metropolitana de Belo Horizonte e sofre de uma doença degenerativa. Ele foi um dos três religiosos de seu país presos pela ditadura brasileira ainda em 1968, anos antes das greves na Fiat. Os militares estavam de olho em Le Ven por causa de seu interesse no movimento operário.

Anos mais tarde, solto, Le Ven investigou o ambiente de trabalho durante a ditadura. Em sua pesquisa pela Universidade de São Paulo, que resultou em uma tese de doutorado defendida em 1988, mas nunca publicada, ele colheu depoimentos anônimos de operários da montadora. O Intercept obteve a tese inédita junto à sua família. “É um sistema militar com hierarquia e tudo. Comandado por um coronel e um tenente. É completamente repressivo. Na saída da fábrica, o trabalhador é humilhantemente revistado como se fosse um marginal da pior espécie. Caso ele proteste contra isso, é ameaçado e seu registro anotado pela segurança”, disse uma das fontes ao pesquisador.

Outro depoimento que consta na tese, também anônimo, fala sobre a sala de vigilância. “Tinha na Fiat um local para prender o cara dentro da fábrica. Igual se estivesse na rua. Chegava e parava um trabalhador e falava: ‘Você está preso’. E punha o cara dentro do carro e levava para o galpão da vigilância. Chegava lá e tinha esse coronel. Era um carrasco”.

Os mais temidos, no entanto, eram os funcionários de macacões impecáveis.

As informações chegavam ao centro de segurança da Fiat por dois caminhos: além dos infiltrados, havia também os agentes duplos. Eram aqueles operários que chegavam à sala da segurança da Fiat como suspeitos de subversão e saíam dela com a promessa de promoção ou estabilidade profissional, desde que delatassem os colegas. Fingiam-se aliados do sindicalistas, passavam informações irrelevantes aos colegas de trabalho, mas na verdade espionavam para o coronel. Os mais temidos, no entanto, não eram os colegas conhecidos mas convertidos. Eram os funcionários de macacões impecáveis.

Eles não tinham amigos, não se relacionavam com os funcionários comuns. Suas roupas não tinham sequer uma mancha de óleo. Era como se jamais tivessem trabalhado na vida. Eram agentes do Dops travestidos de operários.

Eles circulavam uniformizados pela empresa colhendo informações entre os funcionários e em reuniões do sindicato – dentro ou fora da fábrica. No começo, passaram despercebidos. Aos poucos, começaram a ser descobertos pela peonada. “Eles andavam em duplas, com o uniforme verde do controle de qualidade, que tinha acesso livre à fábrica inteira. Mas os próprios funcionários do controle de qualidade não sabiam quem eram. E aquele uniforme sempre limpo e impecável era estranho…”, conta Antônio Luiz Vasco, que entrou para a Fiat em 1978.

‘Sem notícias do operário durante sua detenção ilegal, a mãe de Onofre ia à porta da fábrica para saber se alguém tinha informação sobre filho.’

Um dia, Vasco e outros dois colegas resolveram desmascarar um grupo de agentes infiltrados que estava na porta do refeitório. “Chegamos sorrateiramente por trás e gritamos ‘sentido!’, e eles imediatamente bateram continência. Depois disso, nunca mais apareceram na fábrica”, contou, rindo ao telefone .

Vasco conta que, depois do episódio, ele e o colega José Onofre de Souza estavam sentados no pátio quando foram chamados a “prestar depoimento” na sala de segurança. “Era uma sala normal, de escritório. Faziam nossa foto, colhiam nosso depoimento, como se fosse uma delegacia”, conta Onofre, um homem alto e forte, de fala firme e empostada, em uma casa sem acabamentos em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte, onde mora de favor num imóvel da irmã. A dupla saiu da salinha, e, pouco depois, agentes entraram na fábrica e sumiram com Onofre. “Me levaram pra Lagoinha”.

Era o bairro da Lagoinha, onde existia, desde os anos 50, uma carceragem para presos provisórios. Durante a ditadura, muitos detidos ficavam dias encarcerados sem serem fichados. Eram os desaparecidos políticos. O lugar tinha os apelidos de ‘Depósito de presos’ e ‘Inferno da Lagoinha’. “Fiquei lá uns dois ou três dias”, relembra Onofre. “Não me interrogaram, não fizeram ficha, nem nada. Não me bateram, mas também não me trataram bem”.

Sem notícias do operário durante sua detenção ilegal, a mãe de Onofre ia à porta da fábrica para saber se alguém tinha informação do filho. “A gente perguntava pros chefes onde ele estava e diziam que ele tinha sido demitido por ter sido pego roubando. Mas todo mundo sabia que era mentira”, contou Vasco, lembrando a mãe.

A Fiat também acompanhava reuniões dos trabalhadores. A reportagem encontrou um documento em papel timbrado da empresa que comprova o monitoramento de pelo menos um encontro do movimento sindical. No papel, há o relato de uma reunião fechada de trabalhadores de várias categorias realizada no Colégio Santa Maria Rita, em Belo Horizonte. Entre os cerca de 50 presentes, segundo o documento, estava um ex-funcionário da Fiat identificado como Enilton Simões. “A presença do ex-funcionário da Fiat foi bem recebida pela cúpula da assembleia, que imediatamente o indicou para fazer parte da comissão ali formada”, relata o documento.

Em seguida, o documento conta que Simões falou aos presentes e perguntou se havia algum funcionário da Fiat que pudesse relatar como a PM agia dentro da fábrica. “Fazendo uso da palavra, o referido Sr. em nome do sindicato de Betim declarou o seguinte. Que se houvesse ali algum representante dos operários da Fiat que se manifestasse para relatar o procedimento dos policiais no Interior da Fábrica para com os empregados da mesma”, diz o documento datado de 19 de abril de 1979.

O relato foi encontrado pela reportagem em meio a papéis microfilmados que hoje estão abrigados no Arquivo Público Mineiro. O material faz parte de um pacote de 97 rolos de microfilmes da Coordenação Geral de Segurança, a Coseg, o órgão extinto da Polícia Civil de Minas Gerais que recebeu documentos do Dops-MG.

Depois de algum tempo em funcionamento, o aparelho de vigilância no Brasil agradou a matriz. Anos mais tarde, o presidente mundial da Fiat, Giovanni Agnelli, voltou ao Brasil e rasgou elogios ao coronel Joffre Mario Klein.

O operário de bem: ‘Solteiro, apolítico, vive de aluguel’

A espionagem da Fiat no Brasil era silenciada e não virava notícia na imprensa nacional, mas foi denunciada nos jornais italianos. Sentado na cozinha de seu apartamento em Turim, o ex-sindicalista Antonio Buzzigoli recebeu nossa reportagem durante um café que durou uma manhã inteira. Ele acompanhou o caso nos anos 1970. “Eu estive no Rio de Janeiro e em Betim entre 26 de setembro e 4 de outubro de 1979 para acompanhar as movimentações grevistas e as condições em que a Fiat operava no Brasil”, disse o ex-representante da Federação dos Metalúrgicos da Itália.

Depois de voltar à Itália, Buzzigoli publicou um relatório em que denunciava a existência de uma “polícia interna armada” na fábrica. O grupo seria composto por pessoas treinadas por “um italiano e depois por um brasileiro”, cuja função era fazer pressão psicológica nos operários. Esses agentes controlavam tudo: “os banheiros, as privadas, os refeitórios, e giravam o dia inteiro dentro das repartições”, disse. O documento ainda citava a regularidade com que a Polícia Militar entrava na fábrica. Na época, Buzzigoli deu entrevistas a jornais italianos sobre o que havia visto. Mas as denúncias não repercutiram no Brasil.

Já Carlo C. foi considerado “subversivo” por seu passado no Partido Comunista Italiano.

Na Itália, a empresa foi levada aos tribunais depois da investigação do procurador Raffaele Guariniello. Na tentativa para abafar o caso, a Fiat conseguiu transferir o processo a Nápoles, no sul do país, onde os casos tinham notoriamente mais chance de serem “ajustados” – os tribunais eram intoxicados de funcionários corruptos por causa da infiltração mafiosa. Ainda assim, foram condenados por corrupção e violação de sigilo todos os envolvidos no caso: trinta e seis pessoas, incluindo cinco executivos da Fiat e um chefe sênior da sede da polícia local. Menos Agnelli, o presidente da empresa. Ele não foi sequer denunciado e, portanto, não respondeu pela espionagem na empresa que comandava. Ninguém foi preso porque os crimes prescreveram.

Após a conclusão do caso, o arquivo italiano que mantinha os papéis do processo pediu que a empresa pegasse de volta as 150 mil fichas que haviam sido levadas pela acusação, metade do acervo original – a justificativa foi a falta de espaço. Hoje, não se sabe onde todas elas foram parar, o que impossibilita a produção de novas provas contra a empresa no mundo todo. O Intercept esteve no arquivo do tribunal de Nápoles e teve acesso ao processo italiano. Lá, encontrou algumas fichas extraviadas entre os documentos.

Os papéis revelam a profundidade da espionagem da empresa sobre os próprios funcionários. Descritas como “notas informativas”, as fichas mostravam a situação familiar, econômica, os precedentes penais e políticos, a orientação política e a reputação em público – inclusive de familiares ligados diretamente aos investigados. Uma das fichas encontradas foi a de Salvatore B.: “solteiro, apolítico, vive de aluguel em um modesto apartamento com a irmã também solteira, operária, apolítica, de boa conduta moral e cívica”. Salvatore foi considerado “idôneo” para trabalhar na fábrica de Turim.

Já Carlo C., apesar de não ter passagem polícia, “ter boa conduta moral e cívica”, foi considerado “subversivo” por seu passado no Partido Comunista Italiano, o PCI. A investigação sobre C. foi extensa – duas páginas que descreviam sua vida: desde a frequência na igreja aos anos de estudo na universidade até a entrada no PCI. A nota descreve também a participação do pai no partido Democracia Cristã, assim como a mãe e irmã, inscritas na Ação Católica.

‘Se suspeita que trabalhe na prostituição.’

As fichas sobre as operárias refletem a cultura machista italiana da época. A Angela O., os investigadores não pouparam ofensas. Sua vida foi invadida por agentes da Fiat que narravam como ela havia sido despejada duas vezes de casa por falta de pagamento do aluguel, que atualmente morava em um pequeno apartamento com a mãe e dois filhos, sendo que um deles possuía um grave problema de saúde. A nota segue dizendo que “a interessada (Angela) há mais de um ano tem uma relação com um tipo falido e ex-detento. Que deixou muito a desejar na questão moral, visto que os filhos são de pais diferentes e que teve uma relação com um cidadão alemão procurado pela Interpol”.

As notas prosseguem detalhando vários momentos de sua vida. “Que trabalhou como caixa e que por um período foi vista rodando pelas ruas de Milão por motivos pouco claros. Há tempos não trabalha, conduz uma vida duvidosa chegando tarde em casa.” A este ponto, os investigadores já tiram suas conclusões. “Se suspeita que trabalhe na prostituição”.

Durante a produção desta reportagem, não conseguimos descobrir se a Fiat Brasil fichou meticulosamente operários como a matriz fez na Itália. Caso sim, resta saber o destino desses arquivos de espionagem privada. Talvez eles tenham sido queimados – como foram muitos documentos do período.

A Fiat do Brasil foi procurada pelo Intercept duas vezes. Na primeira, em abril de 2018, ela limitou-se a dizer: “Consultamos várias fontes da empresa, mas realmente não há memória de tais fatos. Por esta razão a empresa prefere não se pronunciar.” Nós voltamos a contactar a Fiat Brasil em fevereiro deste ano, e a resposta foi a mesma. Mesmo tendo recebido perguntas detalhadas sobre nossa investigação, se recusou a disponibilizar funcionários para entrevistas. Já a Fiat italiana disse: “Pelo lado brasileiro, os colegas brasileiros vão responder a vocês, já que sei que vocês já estão em contato. Em relação às questões relativas à Itália, não temos comentários a fazer porque são coisas bem conhecidas que já foram relatadas nos jornais em muitas ocasiões nas últimas décadas e sobre as quais livros também foram escritos.”

Correção: 6 de maio 17:20

O nome do advogado Márcio Augusto Santiago, veiculado anteriormente como “Santiago Lélis” foi corrigido.

Temos uma oportunidade, e ela pode ser a última:

Colocar Bolsonaro e seus comparsas das Forças Armadas atrás das grades.

Ninguém foi punido pela ditadura militar, e isso abriu caminho para uma nova tentativa de golpe em 2023. Agora que os responsáveis por essa trama são réus no STF — pela primeira e única vez — temos a chance de quebrar esse ciclo de impunidade!

Estamos fazendo nossa parte para mudar a história, investigando e expondo essa organização criminosa — e seu apoio é essencial durante o julgamento!

Precisamos de 800 novos doadores mensais até o final de abril para seguir produzindo reportagens decisivas para impedir o domínio da máquina bilionária da extrema direita. É a sua chance de mudar a história!

Torne-se um doador do Intercept Brasil e garanta que Bolsonaro e sua gangue golpista não tenham outra chance de atacar nossos direitos.