Desde a infância minha escolha profissional era certa: seria professora de ensino fundamental. Meus brinquedos preferidos eram um quadro negro e um diário de classe.

Ao completar o ensino fundamental, morava em São Paulo e tinha certeza de que cursaria o ensino normal. Seria professora e realizaria meu sonho. Contudo, meu pai me proibiu de cursar o normal por não trazer retorno financeiro. Com isso, não me restou outra opção senão obedecê-lo, mesmo com a tristeza dessa decisão.

No último ano do ensino médio, meus pais se separaram e passamos a morar no Rio de Janeiro, com minha mãe. Seria a minha oportunidade de cursar o que tanto desejava: pedagogia.

A separação dos meus pais foi muito turbulenta e cheguei ao Rio de Janeiro em outubro de 1999, perdendo todas as inscrições de vestibular. Fiquei um ano estudando em cursinho preparatório, financiado por uma tia. Finalmente, em 2001, iniciei curso de pedagogia na Universidade Federal Fluminense.

Minha graduação foi maravilhosa. Terminei em 2006, com coeficiente de rendimento 9,33, fruto de muito estudo e dedicação, buscando todas as oportunidades que a universidade poderia me proporcionar. Fui bolsista de extensão e iniciação científica durante toda a faculdade, além de uns extras que fazia no Shopping Plaza Niterói, que me possibilitou pagar todas as minhas despesas pessoais.

No oitavo período da faculdade de pedagogia, cursei a disciplina “Ciências Sociais: Conteúdo e Método”. Durante essa disciplina visitamos o Complexo da Maré. Foi meu primeiro contato com aquele bairro. Foi amor à primeira vista. Fui em um sábado, dia de Feira da Teixeira, que ocorre desde 1965 e é um lugar onde se encontra de tudo para comprar e tem uma vivacidade incrível.

Depois de formada, meu primeiro emprego foi como pedagoga no projeto Rotas de Fuga, do Observatório de Favelas. O projeto criava ações integradas para crianças e jovens empregados no tráfico de drogas e seus familiares. Eu era pedagoga do projeto. Tudo que envolvia educação formal e informal era responsabilidade minha.

Em 2010, fui convocada pela Prefeitura do Rio para atuar como professora de anos iniciais e fui lotada no CIEP Presidente Samora Machel, também na Maré. Fiquei três anos nessa escola. Como trabalhava 20 horas, conseguia conciliar com o meu trabalho no Observatório de Favelas.

Foto: Arquivo pessoal/ Michelle Henriques Ramos

A escola ficava numa área considerada de risco. Está localizada exatamente na rua da Divisa, como é conhecida, que separa as favelas da Nova Holanda, dominada pelo Comando Vermelho, e Baixa do Sapateiro, sob tutela do Terceiro Comando Puro. Quando o tiroteio não vinha de confrontos com a polícia, vinha dos traficantes. A certeza era que sempre vinham. Às vezes, éramos surpreendidos também com a visita de policiais dentro da escola. De traficantes também. É impressionante a falta de noção de policiais e traficantes do risco de vida que traziam para as crianças. A violência atrapalhava muito a concentração e desempenho dos alunos.

Muitas vezes, precisávamos ficar no corredor da escola, fugindo dos tiros nos momentos de confronto. Os alunos mais novos – com idade entre 4 e 5 anos – tinham muito medo. Ficavam com as mãozinhas na gente, queriam abraçar. Os mais velhos – já com 9 até 11 anos – ficavam mais calmos, já acostumados com isso.

Normalmente, a gente tentava manter a calma para tentar tranquilizá-los. Quando eles tinham uma noite intensa de tiroteios, chegavam muito agitados, comentando sobre tudo. Deixava eles falarem, fazia uma leve intervenção, mas depois o combinado era não falar mais sobre o assunto. Queria que eles esquecessem, pelo menos por um período, para tornar o espaço escolar menos violento. Na educação infantil, eu proibia em alguns momentos as brincadeiras de arma, de matar, de polícia e ladrão. Era incrível como eles ficavam perdidos sem saber com o que brincar. Mas, em algumas oportunidades, eu permitia, porque a brincadeira também cumpre a função de ajudá-los a digerir essa situação extrema.

Quando chegávamos para as aulas da manhã, às 7h, encontrávamos cápsulas de bala. Além das janelas furadas, no meu último ano como professora do município, eu fiquei em uma sala que tinha buracos de bala no armário, no quadro e uma marca de tiro de fuzil bem na cadeira que eu sentava. Minha missão era formar cidadãos, mas eu sentava numa cadeira destroçada por um tiro de fuzil.

Foto: Arquivo pessoal/Michelle Henriques Ramos

Uma vez, quando dava aulas para estudantes de 10 anos, do 4ª ano do Ensino Fundamental, ouvimos um barulho muito grande que chegou a tremer os vidros da janela. “Tia, isso é granada!”, eles gritaram. Um menino colocou a cabeça para o corredor e gritou: “Já está todo mundo no corredor. A diretora está chamando”. Os alunos saíram com as provas na mão para terminar no corredor, enquanto ouvíamos barulhos de granada do lado de fora.

Era sempre assim. Numa outra vez, planejamos uma festa junina muito incrível. Durante a festa tão esperada começou um confronto entre as facções. Foram dezenas de pessoas correndo desesperadas. Eu e uma outra professora estávamos na barraca da pescaria. Ficamos abaixadas enquanto todo mundo corria. Teve um aluno que foi esquecido pela mãe na escola durante a confusão.

Certo dia, uma mãe veio conversar comigo que o filho estava com dor de barriga de nervoso porque os tiroteios na madrugada eram constantes. Ela me perguntou: “Como meu filho consegue aprender assim?” Eu nunca esqueci essa conversa. Até hoje eu não sei a resposta.

Marcas de tiro na parede no CIEP Presidente Samora Machel.

Foto: Arquivo pessoal/Michelle Henriques Ramos

Uma vez, a diretora me chamou e disse que iria me entregar uma “bomba”. Um aluno da tarde, filho de um traficante, que havia ameaçado a professora de entregá-la na boca. A professora estava em pânico, e como eu lidava bem com as “bombas” ela queria testar na minha turma antes de “convidá-lo a se retirar da escola”.

No primeiro dia, já conversei sobre minha forma de atuação, de como deveria me respeitar, e que não era sua inimiga. Ele me deu pouquíssimos problemas. E lembro de brigar, e ele ficar de cabeça baixa ouvindo tudinho. Ele era um amor. Fui sua professora por seis meses aproximadamente e ficou claro para mim que ele precisava de atenção e alguém que o ouvisse também.

Além de toda essa violência, a quantidade de alunos por turma era muito grande: cerca de 40 alunos no ensino fundamental e 30 na educação infantil para um professor apenas, sem ajudante. Grande parte das professoras são muito dedicadas. Mesmo diante de todas as dificuldades dão o melhor de si.

Nesses três anos de magistério, passei por muitas situações delicadas na escola. Ouvi uma vez alunos de mais ou menos uns 10 anos conversando sobre sexo. Eles moravam em casas com um cômodo e viam seus pais tendo relações. Outra vez uma aluna veio me falar que estava namorando um amigo do seu pai escondido. O vizinho, de uns 30 a 40 anos, ia na casa dela e enquanto o pai estava no banho ou cuidando de coisas da casa, ele abusava dela. Mas para ela isso era um namoro.

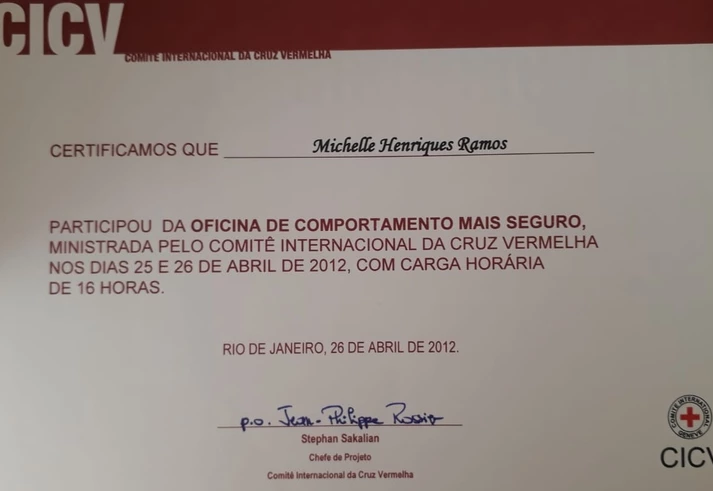

Havia muita mobilização das professoras para tentar melhorias. Fomos à Coordenadoria Regional de Educação (CRE), Secretaria de Segurança, mandamos e-mail para a então secretária municipal de educação, Cláudia Costin, da gestão de Eduardo Paes. Ficava um jogo de empurra-empurra e ninguém nos dava resposta. Minto. Certa vez, a CRE nos mandou comparecer à sede para fazer um curso com a Cruz Vermelha de sobrevivência em zona de guerra. Tenho o certificado até hoje.

Certificado de participação de Michelle no curso de sobrevivência em zona de guerra, da Cruz Vermelha.

Foto: Arquivo pessoal/Michelle Henriques Ramos

Essa mobilização política não era bem vista por algumas professoras e diretoras, principalmente no período eleitoral. Certo dia, o então prefeito do Rio Eduardo Paes queria comparecer na escola durante a campanha eleitoral, visando obviamente a reeleição. Começamos um movimento de elaborar camisas contrárias a ele, pensar em perguntas cabulosas. Ele não apareceu. Hoje acredito que foi por causa dessa mobilização.

Em 2013, eu elaborei com meus alunos uma carta colocando a realidade enfrentada por eles todos os dias e os pedidos para o novo prefeito. A ideia era entregar para todos os candidatos na época. Como apenas o Marcelo Freixo marcou um encontro com os professores, fui entregar pessoalmente. Graças à Marielle, que entendia a situação por ser moradora do Complexo da Maré, fui chamada ao palco e explanei toda a situação que vivíamos na escola. Na semana seguinte, a diretora me chamou na sala dela e disse que eu não deveria me envolver com políticos. Que precisava parar de pensar em política e, para isso, o ideal é que eu mesma tivesse um filho, porque aí eu teria com o que me dedicar e ia parar de “bater de frente” com os políticos. Essa frase mexeu demais comigo. Você se sente desamparada, sozinha, lutando contra uma forte correnteza.

Havia também o problema da meritocracia: pelos constantes confrontos, a escola nunca era beneficiada com o 14º salário, porque o índice nas provas públicas de avaliação era baixo. Uma escola na zona sul tem mais condições de trabalho, mais aulas e acabam ganhando sempre o benefício.

Quando eu estava no segundo ano de atuação na escola, minha mãe recebeu um diagnóstico de câncer. Foram três meses muito cansativos para mim. Não pedi um só dia de licença e, às vezes, ia direto do hospital para a escola, revezando os dias com meu irmão. Minha mãe faleceu em setembro de 2011, tirei uma semana para organizar a vida depois dessa perda e seguir em frente, afinal de contas estava em estágio probatório.

No ano seguinte decidi engravidar e sofri um aborto espontâneo. Outra dor que passei por cima, sem viver o luto, porque precisava voltar para escola. Por todas essas dores não vividas no seu tempo, as brigas políticas e ausência do poder público na escola, entendi que minha luta por uma educação de qualidade não seria inserida no ambiente escolar, mas atuando como já fazia no Observatório de Favelas, buscando implementar políticas públicas de qualidade. Dessa forma, em 2012, pedi exoneração do cargo. Gostava muito do carinho e afeto das crianças e da relação que construí na escola. Mas o fato é que não estava sendo uma boa professora. Minha paciência com as crianças já não era a mesma, que me levava a gritar com eles, algo que me incomodava mesmo.

Foto: Arquivo pessoal/Michelle Henriques Ramos

Não foi um momento fácil. Lembro que uma mãe me encontrou na rua e comentou: “Você fez minha filha chorar. Ela chegou em casa chorando porque você saiu da escola.”

Continuei trabalhando no Observatório de Favelas com a área de segurança pública. Esse tema é extremamente pesado. Passamos grande parte do tempo falando de mortes e homicídios, além de claro, ter muita frustração de não perceber uma mudança tão significativa no quadro à curto prazo. O peso e a frustração desse trabalho, além dos meus problemas pessoais mal curados, fizeram com que, em 2017, eu fosse afastada do Observatório, onde sempre trabalhei, por ansiedade e depressão. Hoje, um ano depois do tratamento estou bem melhor, mas realmente não sei se algum dia vou ter estrutura para enfrentar um espaço escolar novamente.

Temos uma oportunidade, e ela pode ser a última:

Colocar Bolsonaro e seus comparsas das Forças Armadas atrás das grades.

Ninguém foi punido pela ditadura militar, e isso abriu caminho para uma nova tentativa de golpe em 2023. Agora que os responsáveis por essa trama são réus no STF — pela primeira e única vez — temos a chance de quebrar esse ciclo de impunidade!

Estamos fazendo nossa parte para mudar a história, investigando e expondo essa organização criminosa — e seu apoio é essencial durante o julgamento!

Precisamos de 800 novos doadores mensais até o final de abril para seguir produzindo reportagens decisivas para impedir o domínio da máquina bilionária da extrema direita. É a sua chance de mudar a história!

Torne-se um doador do Intercept Brasil e garanta que Bolsonaro e sua gangue golpista não tenham outra chance de atacar nossos direitos.