A ameaça foi clara. Aline C. só poderia fazer força três vezes para sua filha nascer. Caso contrário, teria sua vagina cortada. Mesmo conseguindo parir, não escapou da tesoura. A dor do corte – chamado de episiotomia – se somou à das contrações que cessavam e à da experiência de ser transformada em cobaia. Durante o trabalho de parto, vários estudantes de medicina foram orientados a fazer o doloroso exame de toque em sua vagina para aprender a técnica. “Foi apenas [uma] instrução de como um corpo de uma mulher não precisa consentir para enfiar nada dentro dela”, escreveu em um relato no Facebook. Não bastasse, após o nascimento de sua filha, ainda teve que ouvir, em tom de piada: “Ano que vem você está aqui de novo”.

Todos os abusos físicos e verbais sofridos por Aline em 2012 têm um nome: violência obstétrica. O termo foi criado para dar visibilidade aos maus tratos que mulheres sofrem nas mãos de equipes de saúde ao dar à luz. Mas, em outubro de 2018, o Conselho Federal de Medicina decidiu inverter o significado da expressão. O órgão, em teoria responsável por fiscalizar e punir a má conduta médica, publicou um parecer em que classifica a violência obstétrica como “uma agressão contra a especialidade médica de ginecologia e obstetrícia” e, portanto, “contra a mulher”. O CFM, vale lembrar, também é responsável por defender os interesses corporativos da categoria.

Agora, cedendo abertamente a esses interesses, o Ministério da Saúde decidiu abolir o uso da expressão violência obstétrica. A pasta liderada por Luiz Henrique Mandetta publicou, no dia 3 de maio, um despacho alegando que ela tem “conotação inadequada, não agrega valor e prejudica a busca do cuidado humanizado”. Na esteira do CFM, o ministério decidiu que a melhor forma de lidar com a violência que uma a cada quatro mulheres sofre durante um parto é fingir que ela não existe. Mas o que não falta são relatos para lembrá-lo.

1

Sozinha, agredida, cortada e costurada

Toda mulher tem direito a ter alguém de sua escolha na sala de parto. Essa é a determinação da Lei do Acompanhante, sancionada em abril de 2005. Quase 15 anos depois, porém, a legislação ainda é desrespeitada. Se a grávida for negra, a chance de ter o acompanhante negado – e de sofrer qualquer outra forma de violência obstétrica – é ainda maior.

2

Vaginas cortadas sem permissão

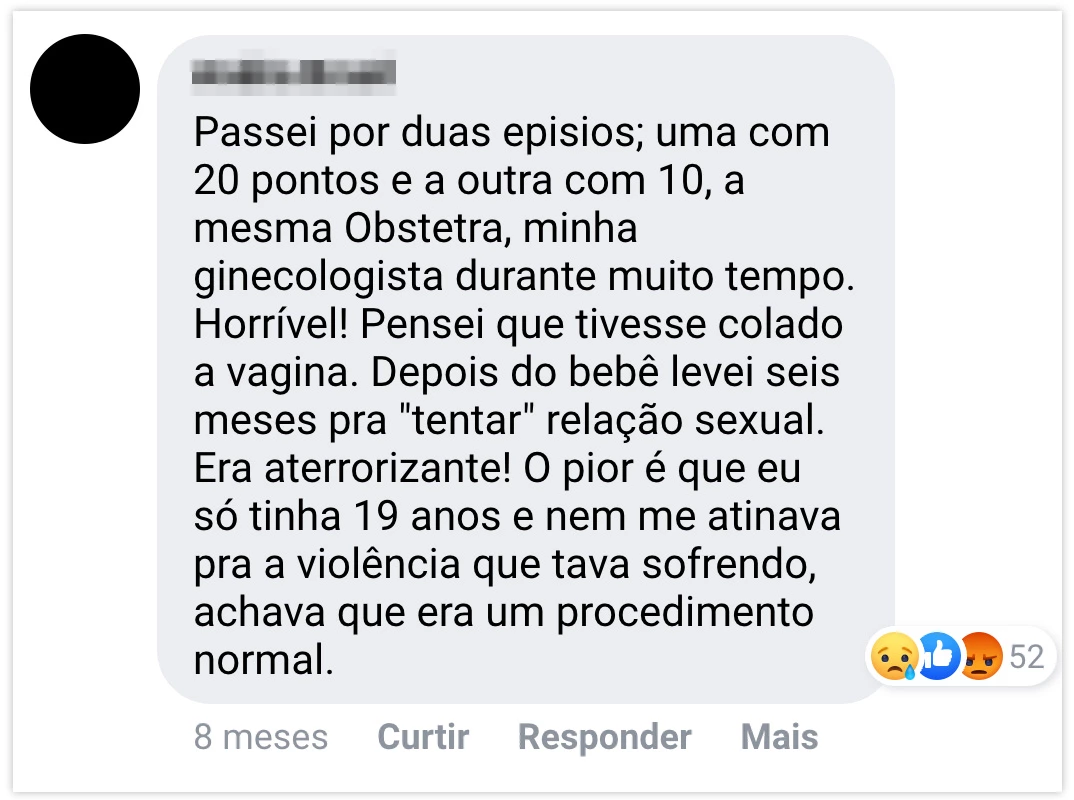

Uma das violências mais comuns no parto é a episiotomia, um corte feito abaixo da vagina para aumentar o canal de passagem do bebê. Segundo a Organização Mundial da Saúde, não há nenhuma prova científica de que o corte, tão doloroso, seja necessário. Mas, no Brasil, mais da metade dos partos normais são feitos com episiotomia. Muitos deles, sem autorização.

Comentário em post da página Quebrando o Tabu, que fez um compilado de reações de mulheres à nossa reportagem “Deixei virgenzinha pra você”: Médicos cortam e costuram vaginas no parto e estragam a vida sexual das mulheres – uma mutilação genital, segundo especialistas.

Foto: Reprodução/Facebook

3

Uns pontinhos a mais para agradar o marido…

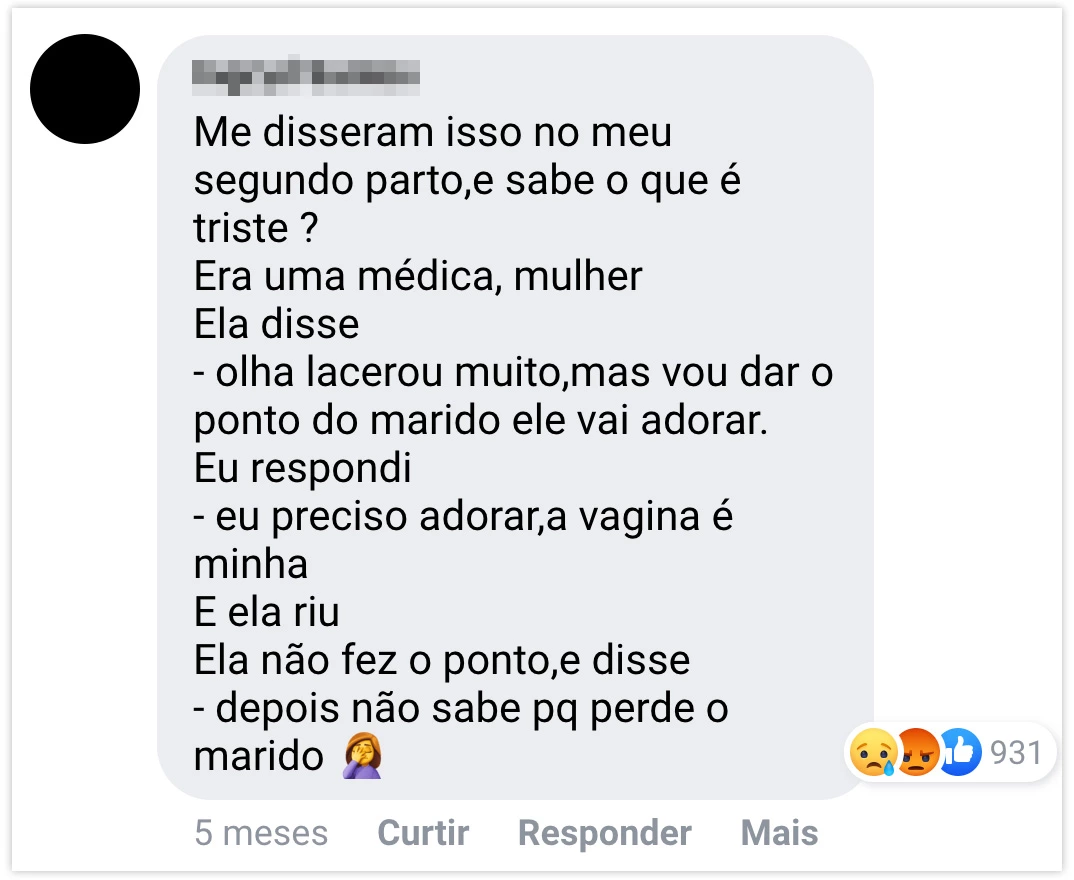

Depois do corte, alguns médicos decidem fazer pontos extras ou mais repuxados na altura da vagina, para deixar a mulher “apertadinha” para seu marido. Algumas dessas histórias foram contadas pelo Intercept em setembro de 2018. Depois da publicação dessa reportagem, muitos outros casos vieram à tona. Os comentários eram assustadores.

Relato feito em um post da página Todas Fridas, que divulgou nossa reportagem sobre o ponto do marido.

Foto: Reprodução/Facebook

4

…e acabar com a vida sexual da mulher

Conversei com seis mulheres para a reportagem. Os relatos delas e de outras mães que se manifestaram no Facebook mostram as consequências do corte e dos pontos extras em suas vidas sexuais: dor, traumas e, às vezes, até abstinência.

Mulher relata sua experiência com a episiotomia na seção de comentários do vídeo que compõe nossa reportagem sobre o ponto do marido.

Foto: Reprodução/Facebook

5

Ela quer lutar por seus direitos? Dá uns tapas que para

Em fevereiro, um vídeo de violência obstétrica tomou conta da internet. O médico Armando Andrade Araújo, do Hospital Balbina Maestrinho, na capital amazonense, aparecia dando tapas na virilha de uma adolescente em pleno trabalho de parto. A agressão, em maio de 2018, aconteceu depois de garota havia ameaçar chamar a imprensa para denunciar os maus tratos que estava sofrendo no parto.

https://twitter.com/_HannaMery/status/1125093826354393088

6

Bebês puxados por pinças

Uma das formas de violência obstétrica mais terríveis é o uso sem indicação clínica de fórceps, espécie de pinça médica gigante. O uso do instrumento – que só pode ser feito com autorização da mulher – é indicado em casos como exaustão materna, problemas na frequência cardíaca da criança e outros sinais de sofrimento fetal, segundo a obstetra Melania Amorim. Mal utilizado, ele pode causar danos ao crânio da criança e ao corpo da mãe.

7

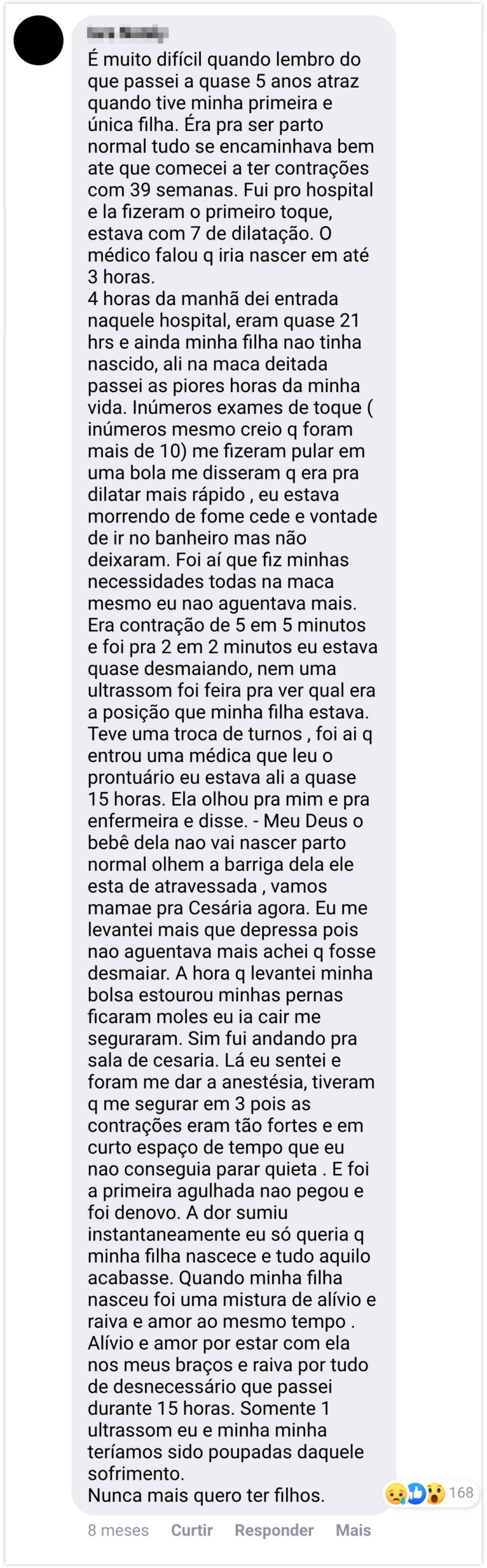

Sem água, sem comida, sem banheiro

Falar do parto de mais de um quarto das brasileiras é, de certa forma, descrever uma tortura. Não é raro que as grávidas sejam impedidas de se alimentar, aliviar a sede ou a bexiga durante o trabalho de parto – ainda que nenhuma dessas coisas prejudique o nascimento.

Mais um comentário em reação à nossa reportagem na página Quebrando o Tabu.

Foto: Reprodução/Facebook

8

Na hora de fazer não gritou

Esse é o título de uma reportagem da Agência Pública sobre violência obstétrica, publicada em 2013. A frase é uma das mais comuns entre as diversas ofensas a que as gestantes brasileiras são submetidas ao parir. Segundo essa pesquisa de 2010, 9% das grávidas foram alvo de gritos da equipe de saúde durante o parto, e 7% foram xingadas ou humilhadas.

9

Empurra e aperta que sai

Essa é a lógica da prática quase medieval chamada de “manobra de Kristeller”. Ela consiste na prática de empurrar, apertar ou mesmo se sentar sobre a barriga da mulher – que, lembremos, já está passando pelas dores das contrações – para acelerar o parto.

10

No fim de tudo, a morte

A adolescente Juliana dos Santos, que morreu após ter suas fortes dores pós-parto ridicularizadas.

Foto: Reprodução

A taxa de mortalidade materna no Brasil é alta: são mais de 60 mortes de mulheres a cada 100 mil nascidos vivos – e o número está crescendo. Para se ter uma ideia da dimensão do problema, em 2000 o Brasil firmou um pacto com a ONU se comprometendo a baixar a taxa para 35 até 2015. Mais de 90% dessas mortes poderiam ser evitadas. A negligência fatal dos profissionais de saúde é pior entre as mulheres negras. Uma reportagem de 2018 da Gênero & Número mostrou que, a cada 100 mil internações de mulheres pretas para parto, 22 morrem. O número cai para a metade quando a paciente é branca.

O texto narra o caso da adolescente Juliana dos Santos, que teve suas fortes dores pós-parto classificadas como “frescura” por uma médica do Hospital Municial Ronaldo Gazolla, no Rio de Janeiro, e teve alta. Ao voltar ao serviço alguns dias depois, seus órgãos já estavam necrosados. “Se ela teve um bebê e reclamou de dor, a médica não podia dar a ela um remédio para gases e mandá-la para casa”, afirmou a tia de Juliana à Gênero & Número. “Ela foi assassinada.”

JÁ ESTÁ ACONTECENDO

Quando o assunto é a ascensão da extrema direita no Brasil, muitos acham que essa é uma preocupação só para anos eleitorais. Mas o projeto de poder bolsonarista nunca dorme.

A grande mídia, o agro, as forças armadas, as megaigrejas e as big techs bilionárias ganharam força nas eleições municipais — e têm uma vantagem enorme para 2026.

Não podemos ficar alheios enquanto somos arrastados para o retrocesso, afogados em fumaça tóxica e privados de direitos básicos. Já passou da hora de agir. Juntos.

A meta ousada do Intercept para 2025 é nada menos que derrotar o golpe em andamento antes que ele conclua sua missão. Para isso, dependemos do apoio de nossos leitores.

Você está pronto para combater a máquina bilionária da extrema direita ao nosso lado? Faça uma doação hoje mesmo.