Amanda Jungles/The Intercept Brasil; Arquivo Pessoal

Os cientistas e pesquisadores estavam felicíssimos: as estatísticas mostravam que a população brasileira seria, em 2012, formada por 80% de pessoas brancas. Era 1929 e acontecia, no Rio de Janeiro, o Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia. Entre os nomes ilustres, o antropólogo Roquette-Pinto mostrava que os censos de 1872 e de 1890 indicavam a queda da população negra (de 16% para 12%) e o aumento da branca (de 38% para 44%). Estávamos no caminho para ser como os “tipos puros e belos do Velho Mundo”, nas palavras do crítico Silvio Romero. Ali, todo mundo queria ser branquinho.

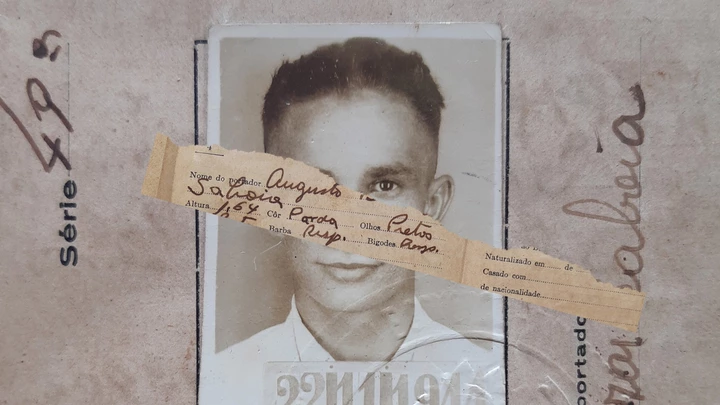

Corta para Brasília, 2021, eleições para o comando da Ordem dos Advogados do Brasil seccional Distrito Federal, a OAB-DF. O edital, inédito na entidade, estipula que, nacionalmente, 30% das vagas devem ser reservadas a negros e pardos. Após uma denúncia, a chapa liderada pela advogada Thaís Riedel passou a ter todos seus membros avaliados por determinação do Conselho Federal da entidade. O babado: tinha gente branca se declarando preta ou parda, burlando as regras. Logo, a avaliação passou a valer também para as demais chapas (encabeçadas por Délio Lins e Silva Júnior, Renata Amaral, Evandro Pertence e Guilherme Campelo), mesmo aquelas que seguiram corretamente o edital. Todas concorreram sem registro e sub judice. Ali, tinha muita gente querendo ser neguinha.

Fotos dos candidatos da chapa liderada pela advogada Thaís Riedel à presidência da OAB-DF que se autodeclararam negros. Uso indevido das cotas foi questionado por entidade e colocou eleição sob judice.

Reprodução: OAB-DF

“A OAB instituiu a lei de cotas da mesma forma que a Princesa Isabel instituiu a abolição: foram muitos os interesses e as pressões”, diz o advogado Estevão Silva, à frente da Associação Nacional de Advocacia Negra (Anan), entidade que questionou a formação de chapas no DF. Segundo ele, não houve atenção, após a criação das cotas, para detalhes fundamentais como as comissões de heteroidentificação, formada por avaliadoras e avaliadores que vão analisar se pessoas que se declararam negras/pardas de fato o são.

Nas universidades públicas, por exemplo, candidatos e candidatas precisam passar por esta avaliação para somente depois ingressarem (ou não) nas instituições. “Agora, também não há discussão sobre como serão estas comissões, se, por exemplo, só advogados vão constituí-las”, continua Estevão, lembrando que a ordem não legitimou o coletivo para fazer a impugnação das chapas enquanto representantes da advocacia negra. “Isso prova o racismo institucional que há dentro da ordem”.

O caso da OAB-DF é só mais um na longa história dos problemas com as autodeclarações e a instrumentalização da pele preta em concursos diversos de todo país. Um exemplo são as dezenas de universidades públicas, repletas de casos de pessoas que usam de má-fé e tentam burlar um sistema necessário para diminuir as desigualdades no ensino superior. Entidades como a Educafro já realizaram diversas denúncias, mas o problema se mantém – e é extremamente delicado, uma vez que usamos a avaliação do fenótipo para determinar quem é negro ou pardo.

“Como no Brasil o preconceito se dá pela cor da pele – quanto mais preta, maior a discriminação –, essa é ainda a melhor forma de seleção no país”, diz Estevão Silva, lembrando que a Anan é a primeira entidade no Brasil a fazer cadastro de advogados negros. São 10 mil pessoas, atualmente. “Mas é um número que não representa a população. Estima-se que são mais de 2 milhões de advogados no Brasil, acreditamos que cerca de 20% são negros.”

É fundamental observar como é justamente a classificação de “pardo” a que mais traz dor de cabeça dado o alto grau de instrumentalização do termo, já chamado de “cano de escape” da tensão racial brasileira. No Brasil, sinônimos como “moreno” ou mesmo “mulato” foram largamente utilizados para amenizar socialmente a quantidade de melanina na pele (lembro de um passado recente no qual chamar uma pessoa de negra era visto como uma ofensa). Mas, agora, ser “parda” ou “pardo” se dá muitas vezes de acordo com a conveniência, como ilustrou bem o caso da OAB-DF.

“O pardo marca a passagem de um oposto ao outro e ao mesmo tempo borra qualquer noção de fronteira. Do mesmo modo, o pardo (ou o moreno e o mulato) para nós está longe de ser uma categoria essencializada. O objetivo é, justamente, mostrar o quanto ela é cambiante e politicamente interessante para diferentes finalidades”, escrevem Viviane Inês Weschenfelder e Mozart Linhares da Silva no bom artigo “A cor da mestiçagem: o pardo e a produção de subjetividades negras no Brasil contemporâneo”. Nele, conseguimos compreender um pouco mais sobre como a tal mestiçagem virou um espaço de vale-tudo no qual o uso da raça negra se tornou forma tática de ocupar espaços que foram negados a esta mesma população.

No estudo, descobrimos que a palavra circula há muito entre nós: ela apareceu já no “Vocabulário Portuguez & Latino”, publicado em 1720. Segundo o padre Rafael Bluteau, pardo significa a ‘cor entre branco e preto, “própria do pardal, de onde parece ter vindo o nome”. Na edição de 1789, atualizada por António Morais da Silva e renomeada como “Diccionario da língua portuguesa”, houve um acréscimo: além da “cor entre branco e preto, como a do pardal”, aparece “homem pardo, mulato”. No “Dicionário da Língua Brasileira” de 1832, o adjetivo pardo é a “cor entre branco e preto, mulato”. A categoria pardo apareceu já no Censo de 1872, mas, no Censo de 1890, foi substituída por “mestiço” e só ressurgiu em 1940, sempre como número expressivo (em 1940, correspondiam a 21,2% da população e, em 2010, 43,1%).

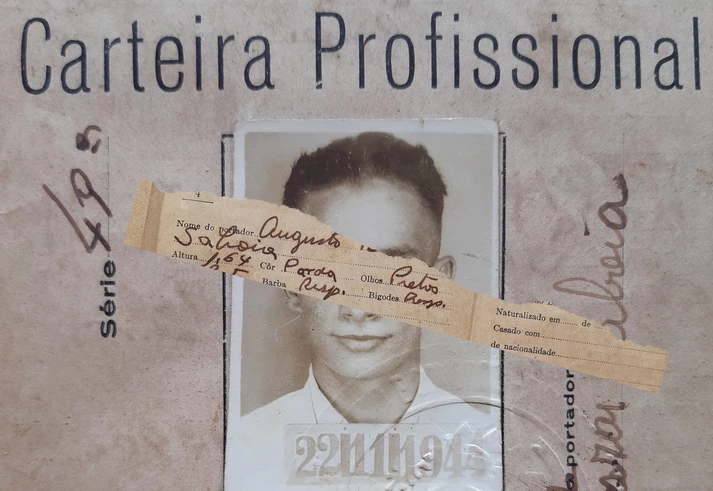

Um levantamento feito pelo pesquisador e artista Haroldo Saboia mostra como, de fato, esse uso não é só cambiante, mas acompanha a vida da pessoa de acordo com sua trajetória e status social. Ao pesquisar centenas de certidões de nascimento no município de Itaiçaba, no Ceará, onde nasceram seus bisavôs e o avô, Saboia percebeu que, durante pelo menos nas décadas de 1930 e 1940, nenhuma pessoa nascida na cidade foi registrada como negra, somente como pardas, morenas ou claras.

O pesquisador descobriu o processo de branqueamento e enegrecimento do próprio avô, Augusto: ao nascer, ele foi identificado como branco. Quando virou trabalhador, foi registrado na carteira profissional como pardo. Ao morrer, tornou-se, na certidão de óbito, novamente branco. “A mestiçagem foi e ainda é o centro do apagamento das populações indígenas e afrodescendentes. Mas, mesmo sendo uma figura que institui socialmente um sujeito subalterno, o mestiço é uma figura estratégica de embranquecimento”, diz o pesquisador.

Foto: Arquivo Pessoal

Nosso talento para atenuar os tantos tons da escureza de nossa pele impressionou, na década de 1970, o antropólogo norte-americano Marvin Harris, criador de uma espécie de sistematização que evidencia esse clareamento da pele a partir da classe social ocupada. Ao estudar uma Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a Pnud, na Bahia e analisar como as pessoas entrevistadas declaravam sua própria cor, ele encontrou termos como amorenada, branco-melada, branco-suja, branco-queimada, avermelhada, branco-morena. Uma série de novas colorações – e percepções – para se aproximar do branco e se afastar do preto (aliás, vou lembrando, como bem colocou o artista carioca Maxwell Alexandre, que pardo é papel).

Harris ficou assombrado e perguntou: afinal, no Brasil, quem é branco? Foi perseguindo essa pergunta e analisando a composição de raça e classe, entre outros marcadores, que ele chegou a um esquema que, até hoje, faz enorme sentido no país: Harris escreveu que um negro é um branco muito pobre; um mulato muito pobre; um mulato pobre; um negro muito pobre; um negro pobre; um negro medianamente rico. Já um branco é um branco muito rico; um branco medianamente rico; um branco pobre; um mulato rico; um mulato medianamente rico; um negro muito rico. É claro que, no final, sabemos que, no tribunal final das ruas, as diferenças entre um branco muito pobre e um negro muito pobre estão evidenciadas: para o primeiro, há pelo menos a cor como capital.

Pensando nos tantos casos de tentativas de burlar as cotas, é possível atualizar a tabela de Harris para o Brasil de 2021: nele, um negro é um branco muito pobre; um mulato muito pobre; um mulato pobre; um negro muito pobre; um negro pobre; um negro medianamente rico – mas, ainda, alguém que magicamente descobre sua pele escurecida ou a “ancestralidade” de sua família apenas no momento de concorrer a uma vaga por cotas.

Como escreveu Maria da Conceição Lopes Fontoura no livro “Heteroidentificação e cotas raciais – dúvidas, metodologias e procedimentos”, são aqueles e aquelas que, uma vez identificados/as, muitas vezes tiram a vovó e o vovô do armário. “Como foram denunciadas, ao buscar defesa trazem fotos de avós pretos ou pardos. Apresentam fotos em que utilizam maquiagem para escurecer a pele. Os retratos são desfocados. Usam recursos apelativos. Apelam para declaração, para legislações. Não demonstram o mínimo constrangimento por roubarem oportunidades de quem sofre discriminação diária na sociedade racista brasileira.”

Temos uma oportunidade, e ela pode ser a última:

Colocar Bolsonaro e seus comparsas das Forças Armadas atrás das grades.

Ninguém foi punido pela ditadura militar, e isso abriu caminho para uma nova tentativa de golpe em 2023. Agora que os responsáveis por essa trama são réus no STF — pela primeira e única vez — temos a chance de quebrar esse ciclo de impunidade!

Estamos fazendo nossa parte para mudar a história, investigando e expondo essa organização criminosa — e seu apoio é essencial durante o julgamento!

Precisamos de 800 novos doadores mensais até o final de abril para seguir produzindo reportagens decisivas para impedir o domínio da máquina bilionária da extrema direita. É a sua chance de mudar a história!

Torne-se um doador do Intercept Brasil e garanta que Bolsonaro e sua gangue golpista não tenham outra chance de atacar nossos direitos.