Foto: Bruno Santos/Folhapress

“(…) centenas de homens vestidos de brim encardido, morenos todos, embora alguns tenham cabelos louros e olhos azuis sobre a pele cor de cuia. São os nordestinos”

Correio Paulistano, 27/03/1951

“Eu sou preto, eu sou branco, eu sou qualquer coisa. Eu sou um ser humano.” Ficou famosa a resposta do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à pergunta do rapper Mano Brown no podcast “Mano a Mano”. Brown queria saber como Lula se identificava racialmente, e o hoje candidato à presidência do país recorreu a uma espécie de clássico aparentemente conciliador, na linha do “não importa a cor da pele, o que vale é a nossa humanidade”.

Bem, essa deveria ser uma questão evidente. Mas basta confrontá-la com a realidade direta para que esse falso Rivotril erroneamente repercutido também pelo ex-presidente se dissolva no ar. As 84,1% de pessoas pretas e pardas dentre todas as mortas em intervenções policiais no Brasil ano passado eram bastante humanas, por exemplo. Mas não deixaram de ser alvos preferenciais da PM por conta disso.

Tem mais: Lula é homem e é branco, e são eles que dominam, outro exemplo, o Congresso Nacional brasileiro. Dos 513 deputados eleitos em 2018 e hoje em atividade, são 436 homens e somente 77 são mulheres. Deles, apenas 24,3% se declaram negros ou pardos. Todas as pessoas que estão historicamente fora deste espaço – e aqui sublinho as mulheres negras – são humanas também.

Mas afirmar que Lula é branco e ponto final é uma forma de deixar sob a sombra uma questão fundamental para ler melhor o Brasil: o peso e os significados de ser nordestino. Ou melhor: o peso e os significados de ser nordestino e migrante de origem muito pobre botando o pé em uma São Paulo que tentava se livrar, desde o pós-abolição, daqueles que pareciam atrapalhar sua escalada à europeização. Aqui, sublinho, não me refiro apenas ao ex-presidente e à sua numerosa família, mas a um contingente de milhões de pessoas e ao imaginário desfavorável construído sobre elas. Volta e meia falamos sobre a xenofobia recorrente em relação à região e seus moradores sem destacar que esse fenômeno está profundamente atrelado ao fenômeno da racialização.

E o que seria esse processo? É a atribuição de características negativas a determinado grupo a partir de traços, origens, histórias. É uma essencialização depreciativa que, pretensamente, diz quem sou eu antes mesmo que eu abra a boca e me apresente a alguém – basta que saibam de onde vim. É ver o outro como subordinado, serviçal, menor. No Brasil e em boa parte do mundo, o grupo mais atingido por essa violência é o dos negros e pardos, principalmente aqueles que possuem a pele mais escura.

Quanto mais preto, mais alvo

Mas entremos na piscina da discussão: do ponto de vista histórico, o Nordeste e os nordestinos já “nascem” a partir de uma condição de pobreza e de suposta irracionalidade derivada da fome, alguns dos principais marcadores que vão fomentar a citada racialização. As condições climáticas e ambientais do semiárido fizeram com que, lá atrás, o poder – políticos, empresários, intelectuais, imprensa – se voltassem para o então Norte do Brasil quase somente para acudir, a conta-gotas, as urgências da seca. Diversas vezes não havia a real intenção de contribuir para a melhoria da vida das pessoas, mas tirar proveito da situação de miséria, uma vez que, com ela, é mais fácil construir heróis.

Assim, podemos dizer que a ideia de Nordeste que reverbera até hoje nasce antes mesmo do aparecimento oficial da região no mapa brasileiro (o que vai acontecer pela primeira vez, via IBGE, somente na década de 1940). Explico melhor: ainda estávamos no período final do século 19 quando a população do que viria a ser Nordeste começou a surgir fortemente nos jornais de todo o país. Isso aconteceu em dois momentos muito próximos.

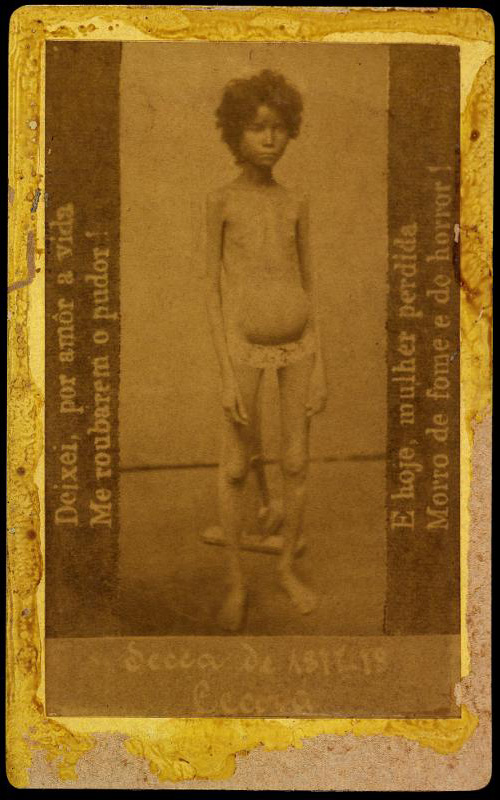

Primeiro, em 1878, quando as primeiras imagens da população já esquecida pelo império começaram a circular nos jornais graças às fotografias feitas em Fortaleza por Joaquim Antonio Correa mostrando pessoas fugindo da seca, desnutridas e destruídas pela fome (ou melhor: pelo abandono). Duas décadas depois, em 1897, somam-se às já disseminadas imagens de desespero e magreza os registros de Flávio de Barros, que acompanhou a última incursão do Exército em Canudos. Nelas, também magros e esfomeados, estão os agora classificados como “fanáticos” seguidores de Antônio Conselheiro. Separei abaixo duas imagens feitas por cada um dos fotógrafos, respectivamente. Elas mostram corpos esqueléticos, fome e pobreza. Reparem como, até hoje, nós, do Nordeste, somos definidos intensamente por elas:

Tem um detalhe de ouro aqui: ao mesmo tempo em que falava sobre os esqueletos que surgiam à beira das estradas sertanejas e o medo que legiões famintas chegassem até às capitais, a imprensa também se assombrava com uma outra população – a das negras e dos negros recém-libertos após a assinatura da Lei Áurea em 1888. A chegada de milhares de ex-cativos ao cotidiano nacional, aqueles novos candidatos a postos de trabalho, à vida escolar e social, não desceu fácil pela goela de muita gente “ilustrada”. Seguindo parte do pensamento científico daquele momento, enxergavam pretos como biologicamente inferiores, gente com pouco intelecto e dada a extremos – do sexo, da bebida, da dança, de uma fé “estranha” e não cristã. Eram irracionais, enfim.

Uma prova eloquente desse pavor da elite pode ser vista na declaração de Júlio Mesquita Filho, da mesma família que fundou o jornal O Estado de S.Paulo (antigo A Província de São Paulo) e que até hoje participa do comando do mesmo:

“As portas das senzalas abertas em 88 haviam permitido que se transformassem em cidadãos como os demais dezenas e dezenas de milhares de homens vindos da África e que infiltrando-se no organismo frágil da coletividade paulista, iriam não somente retardar, mas praticamente entravar o nosso desenvolvimento cultural. (…)”.

Para Mesquita, imigrante bom para salvar o país e não entravar o tal desenvolvimento – ou, pelo menos, o crescimento de São Paulo – era imigrante europeu, enquanto a vinda dos “pretos americanos” não era desejável. “Um contingente preto nesse momento será mais nocivo que útil à obra da civilização em que estamos empenhados”, escreveu ele em 8 de junho de 1929.

Naquele mesmo período, começava a engrossar o fluxo de nordestinos para a que viria a ser a maior cidade brasileira. Vinte anos depois das declarações do jornalista, essa migração atingiu seu auge, e, em 1950, São Paulo arrancava os cabelos sem saber o que fazer com os nordestinos “maculando” sua moderna urbanidade.

No início daquela década, a Rua Barão de Itapetininga, por exemplo, concentrava lojas chiques como a Maison Rosita de Alta Costura, a Casa Los Angeles, a Sútoris e a Confeitaria Vienense, como mostra Mariza Romero no texto “Nordestinos em São Paulo nos anos 1950: imprensa popular, ciência e exclusão social”. “Fome, doença, miséria, morte. Esses foram os cenários que o Diário da Noite montou para apresentar aos seus leitores os migrantes nordestinos que fizeram parte, juntamente com os mineiros, do grande crescimento populacional da cidade de São Paulo nos anos 50”, escreve. Um trecho do DN, publicado dia 13/09/1951, dá o peso da coisa:

“Como se os mendigos da cidade não bastassem, seu número nesses últimos dias foi acrescido de maneira espantosa por retirantes do Nordeste. De manhã e à tarde invadem as ruas centrais aos grupos e passam a cercar transeuntes com as mãos estendidas, implorando a esmola. Como, às vezes esta tarda, chegam a importunar seriamente as pessoas que abordam”

DN 13/09/1951.

Foi justamente nos anos 50 que Dona Lindu, mãe de Lula, e seus 11 filhos, saíram de Garanhuns, interior de Pernambuco, e foram para São Paulo. Em dezembro de 1952, ela chegou a Santos. Em 1956, mudou-se para a capital. Entre o final da década de 1930 até 1950, 1.300 milhão de migrantes vindos principalmente da Bahia, Alagoas, Pernambuco e Minas Gerais, se deslocaram para o estado.

É bastante revelador como, até agora, os modos depreciativos de dizer e ver pessoas negras e/ou nordestinos continuam a ecoar na imprensa brasileira. Mas, se felizmente iniciamos um caminho sem volta para discutir o racismo anti-negro na mídia local, esse fato ainda engatinha em relação ao Nordeste.

Não coincidentemente, o Estado de S. Paulo dos Mesquita, que lá atrás se assombrava com negros libertos, é um dos que mais recorre ao discurso que une atraso e Nordeste para se referir, desta vez, a Lula. Em 2018, antes das eleições, o articulista José Nêumanne traçou uma separação entre um “Brasil profundo” e um “Brasil que trabalha e produz” para repudiar o ex-presidente (e o Partido dos Trabalhadores).

Lula representando “os grotões” (de inábeis? de vagabundos? de miseráveis?), e o Estadão e seus apoiadores representando o tal país trabalhador. Em síntese, atraso e desenvolvimento. Reparem, logo abaixo do título, como é exatamente o mesmo argumento usado por Mesquita em 1929 ao falar dos ex-escravizados que, para ele e seus pares, iriam atrasar o futuro da nação:

O articulista José Nêumanne continua a reproduzir no Estadão os preconceitos do fundador do jornal, Júlio Mesquita Filho.

Tornou-se comum, no mesmo jornal, classificar negativamente Lula fazendo uma referência direta à sua origem nordestina. Em um editorial, Antonio Carlos Pereira diz que “o demiurgo de Garanhuns pode até subir nos palanques dos grotões miseráveis onde ainda é rei para pedir votos, e, eventualmente, voltar ao poder”.

Depois, em 2021, o mesmo articulista lançou mão do mesmo termo para dizer como o candidato à presidência é um perigo para as reformas e privatizações que devem alavancar o país. Repete-se, de novo, o Mesquita de 1929. A revista IstoÉ também entrou na onda e trouxe Garanhuns, essa terra aparentemente muito distante para os novos ilustrados, para falar da prisão de Lula em abril de 2018.

Matéria da revista IstoÉ e à referência à cidade de nascimento de Lula, Garanhuns, interior de Pernambuco.

Os modos de se referir a Lula não competem especificamente a ele, mas ao que sua presença representa: a chegada, nos altos espaços do poder, de uma gente “inoportuna” cuja aparição era tolerada somente enquanto serviçal ou tutelada. Uma gente de fora que não passou pela universidade (para muitos, uma verdadeira falta de educação não ter diploma da USP), sem sobrenome quatrocentão, sem conhecimento dos códigos mais sofisticados do bem-viver.

Aliás, os textos publicados periodicamente se espantando com Lula tomando um vinho caro ou investindo no “no bom e melhor” em seu casamento são verdadeiros clássicos. A ele – e aos que o apoiam, seja por convicção ou por mero pragmatismo – devem estar reservados apenas o sanduíche de mortadela e o copo de cachaça.

Gente cor de cuia

Na pesquisa “A racialização dos nordestinos em São Paulo: representações na imprensa da década de 1950 e relatos de migrantes idosos”, Pedro Vítor Gadelha Mendes analisa o mesmo grupo e a mesma década que Mariza Romero. A cor da pele e as características físicas dos migrantes nordestinos eram, mostra ele, os elementos principais dessa construção de um “outro” menor e débil vindo do NE. O termo “cabeça-chata” – o mesmo que Jair Bolsonaro usou recentemente para descrever o sogro cearense – é um dos mais recorrentes. No Correio Paulistano de 27 de março de 1951, lemos:

“Muitos são do centro do País, de Minas ou Bahia. Esses vêm mais limpos que os demais. São escuros como os outros, mostram na pele aquela cor de cuia que o sol dá mas, não obstante, são facilmente discrimináveis entre os demais. A maioria, no entanto, revela ao olho menos experimentado as características do ‘cabeça chata’ este herói anônimo que enche de vida as fazendas do sul e as terras por desbravar”.

Em relação à cor da pele, como aponta Pedro Gadelha, a presença nordestina em SP – um grupo heterogêneo generalizado diversas vezes como “baiano” – era sublinhada justamente por conta da negritude. Um levantamento do início de 1962 mostrava que quase 60% dos migrantes do NE que chegavam a São Paulo nos anos de 1950 eram pardos ou negros. Em “São Paulo e suas Favelas” (2006), Suzana Pasternak mostrou que 70% dos favelados migrantes da cidade eram nordestinos. Em 2011, uma pesquisa da Organização Internacional do Trabalho (OIT) mostrou que a maioria das vítimas de trabalho escravo no Brasil era nordestina.

Mas a relação cor, origem geográfica, pobreza e grau de instrução, com diferentes combinações, foi percebida como perversa especialmente entre negros e/ou nordestinos desempregados já na São Paulo também da década de 1950. Um trecho da tese de Pedro Gadelha, extraído do jornal O Correio Paulistano de 28 de agosto de 1955, é bastante revelador:

“Assim é incrível ter que constatar que em São Paulo, o centro mais civilizado do país, há ainda preconceito. Os funcionários do Serviço de Colocação e Informação Profissional da Secretaria do Trabalho, de vez em quando são surpreendidos (o fato agora já nem pode causar surpresa) por firmas que se negam terminante a empregar negros e… nordestinos. Nem todos têm o descaramento e a ousadia de proclamar a razão exata da recusa. Acontece, porém, que logo que o oferecimento é feito de operários brancos, não nortistas nem nordestinos, aquele mesmo empregador que ontem, laconicamente, afirmava o clássico ‘não há vagas’, abra as portas de sua firma ao novo empregado. As condições de branco e não nordestino são quase que um ‘abre-te Sésamo'”.

A cor presente nas descrições e a exploração do trabalho barato não se dão à toa, e é importante dizer que a separação entre “negros” e “nordestinos” é feita aqui principalmente para facilitar a análise histórica dos dois grupos. Mas, como apontam os dados acima, estamos comumente falando de uma só pessoa preta, parda, migrante e nordestina.

O Nordeste dos “flagelados” seguindo para o Sudeste é o mesmo Nordeste para onde foram enviados os maiores contingentes de populações trazidas à força da África. Séculos depois, os milhares de escravizados nos engenhos e fazendas nordestinas foram, com o declínio da economia açucareira, vendidos para as plantações de café de São Paulo. Gadelha resume: “Os nordestinos, na medida em que compõem um grupo étnico em São Paulo que sofre uma dominação simbólica, econômica e política pelos paulistas, se constitui num grupo racializado”. Este grupo, continua, é representado em mídias impressas como a antítese do paulista, um outro inferiorizado que é repetido (“o demiurgo de Garanhuns”) dentro de um discurso racista que se reinventa ao apontar no Nordeste uma cultura inferior.

Acredito que esta discussão, que tem total relação com as questões da interseccionalidade, nem de longe se esgota aqui: pelo contrário, pretendo neste texto levantar alguns pontos para matizar fenômenos que não podem ser lidos de maneiras binárias – aliás, não custa lembrar que binarismos são adorados justamente por raciocínios como os de intelectuais para quem, se alguém for nordestino e pobre, logo é incapaz ou inadequado.

Nesse sentido, volto ao ponto inicial: sem deixar de ter em mente que, no entrecruzamento de gêneros, origens e raças, as mulheres negras e pobres (cisgêneras e transgêneras) são as que lideram as posições de desigualdade, é preciso observar com cuidado como a racialização do NE tem um peso enorme no imaginário brasileiro. Mais: em como isso se traduz no cotidiano, seja em relação ao mercado de trabalho, a representações, a participação política, etc.

Se esse peso ainda se arrebenta na cabeça, como vimos, de um homem branco e hoje parte da elite como Lula, imagine como ele se dá, agora, no cotidiano de uma mulher pobre e repleta de filhos chegando a São Paulo e vinda lá do interior de Garanhuns. Dos 54 milhões de nordestinas e nordestinos, 41% vão, esta noite, dormir sem saber o que irão comer amanhã. É só virar a esquina: 1950 é agora.

Para saber mais:

Em sua tese, na qual estão as citadas declarações de Júlio Mesquita Filho (vindas de uma pesquisa de Roseli Fischmann, 2001), Sueli Carneiro aborda a construção da inferioridade intelectual, humana, das pessoas negras a partir de uma ciência branca.

Já escrevi algumas vezes sobre o Nordeste e toquei em algumas das questões trazidas aqui. Estão neste artigo, neste e neste.

Tamires Sampaio, autora de “Código Oculto: Política criminal, processo de racialização e obstáculos à cidadania da população negra no Brasil”, fala sobre racialização.

Neste artigo, Octavio Ianni fala sobre a racialização do mundo.

O livro Interseccionalidade, de Carla Akotirene, traz um dos melhores textos para analisar a questão, com a autora elencando, entre outros pontos, para o erro histórico da esquerda em apontar classe, e não raça, como fator maior de desigualdade, além de sublinhar a necessidade da sensibilidade interpretativa dos efeitos identitários.

Agradeço à historiadora a Ynaê Lopes dos Santos, autora de Racismo Brasileiro, pela leitura.

JÁ ESTÁ ACONTECENDO

Quando o assunto é a ascensão da extrema direita no Brasil, muitos acham que essa é uma preocupação só para anos eleitorais. Mas o projeto de poder bolsonarista nunca dorme.

A grande mídia, o agro, as forças armadas, as megaigrejas e as big techs bilionárias ganharam força nas eleições municipais — e têm uma vantagem enorme para 2026.

Não podemos ficar alheios enquanto somos arrastados para o retrocesso, afogados em fumaça tóxica e privados de direitos básicos. Já passou da hora de agir. Juntos.

A meta ousada do Intercept para 2025 é nada menos que derrotar o golpe em andamento antes que ele conclua sua missão. Para isso, dependemos do apoio de nossos leitores.

Você está pronto para combater a máquina bilionária da extrema direita ao nosso lado? Faça uma doação hoje mesmo.